実況中継 MC(メディア・コミュニケーション)

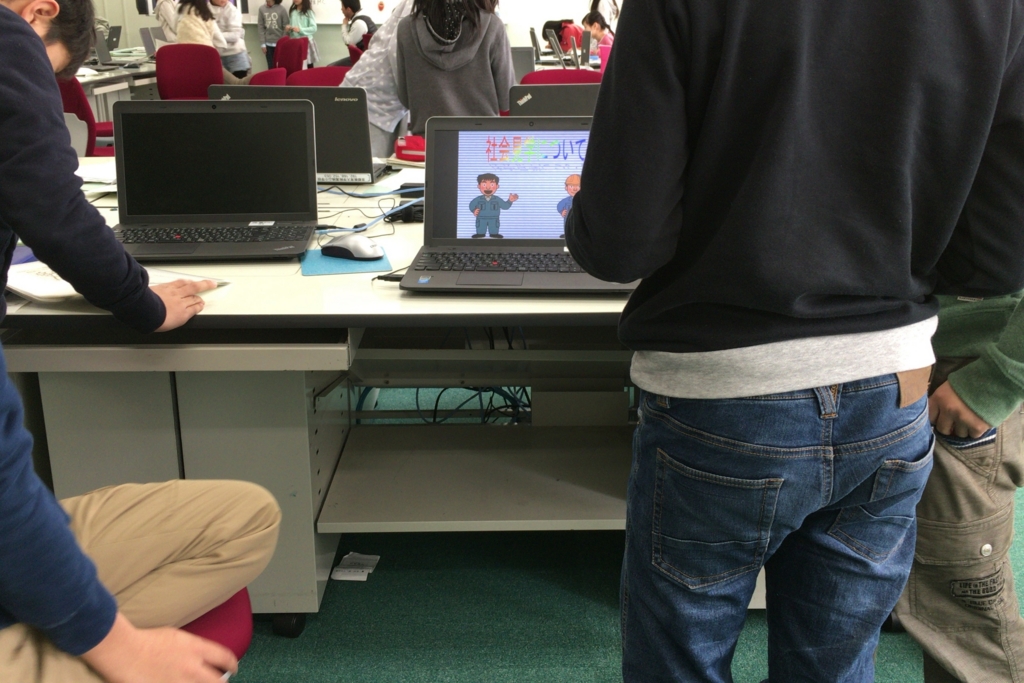

3時間目と4時間目は、コンピュータ教室に場所を移して、MC(メディア・コミュニケーション)の授業です。1月に訪問したときに準備をしていた、「3年生に4年生の学習を伝える」プレゼンテーションを作っていました。

今回は、プレゼンテーションを見させてもらい、「初めて見る人」の視点から感想を言うという形で、授業に協力させていただきました。3人から4人でグループを作っているので、順にプレゼンテーションを見せてもらいました。

1つの班のプレゼンテーションが4分前後ということで、全部のグループは見ることができませんでしたが、ほとんどのところは見られました。気づいてコメントをした点を以下に抜粋したいと思います。

京都教育大学附属桃山小学校 4年2組 MC プレゼンテーションメモ

為田裕行

6班

- 画面の方を指し示しながら話すと聞こえないよ

- グループの他の人が指し示してもいいのでは?

7班

- 原稿を見ないで発表するのが、素晴らしい。

- 目次があるのも、いい。でも、画面を見ながら話をすると、聞こえなくなっちゃうよ。

- 写真、何をしているところか知りたいな。

- 1ページに写真1枚でもいいかも。どんなことしているのか、もっとちゃんと見たいし、説明を聴きたい。

- メッセージのところこそ、班として伝えたいことだと思うので、早く読み過ぎないように。メッセージを見せて回るのはいいアイデアだと思う。

8班

- 目次、とてもいい。

- ゆっくり説明、身振り手振り、できていてとてもいい。

- 「知っていますか?」「知らない」は、自分たちで言うの?

- 「知ってます」と言われた時の準備もしておきましょう。

- アニメーションで、順番に文字を出すことで、視線をコントロールするのはいい。

- パワーチェックカードは、どうやって見せるのかな?

- 拡大して写真に入れてもいいし、人数分コピーして配布してもいいし、どんなふうに見せるか作戦を立てましょう。

- 全体のまとめ、大事。

- 3人の感想がバラバラな感じがするので、その中から共通キーワードを探せるといい。「チャレンジ」とかかな?ルイ・ブライユがチャレンジしました、社会はパワーチェックカードでチャレンジ、MCでもチャレンジ、みたいな。

9班

- 社会見学について

- 「これで目次を終わります」は要らないね。

- 画面の方にばかり話さないようにね。

- 写真が、小さくて、見せたいものが多分見えない!4枚の写真を1ページに入れると小さくなるので、重ねて表示するとか、ページ数を大きくするとかして、見やすいように。

- トンネルの長さ、2400メートル以下ということはわかったけど、では全部で何メートルなのかは、はっきりと言ってほしい。

- 解答の色は赤の方がいいのでは?→いつも見ている答え合わせの色だから。

- 疎水のまとめは、文章、ちょっと違うかも知れない。スペースが足りなくて2行しか書いていないのであれば、ページを増やしたら?

10班

- 最初のクイズ→国語、理科の流れ。

- アニメーションもめちゃめちゃわかりやすい。

- 国語4種類

- その中で、さらに「まとめ」が5種類 → ここ、ややこしい構造になっている。例えば…というのでまとめれば、「5種類あります」とわざわざ言わなくてもいいかもしれない。

- 説明文と物語文のベン図のところもアニメーションにしたら?説明するごとに出てくるようにすればいい。

1班

- プレゼンチェックカードの「例えば」を入れよう。どんな項目が、プレゼンチェックカードに入っているのか、文字にしたほうがいい。

- 大事なことほど、文字にしよう。=テレビ番組の下に出てくる字幕と同じ。

- プレゼンテーションは「プレゼン」と呼びます、がいちばん大事なこと?いちばん聴いている人に覚えておいてほしい言葉ほど、スライドに書くようにしましょう。

- スピーチも、どういうことに気をつけているかを説明しているのだから、その要約にした方がいいと思う。

2班

- がんばり勉強で、予習復習、調べ学習をしている。

- パワーチェックカードや思考ツール

- がんばり勉強への思い

- パワーチェックカード

- 「パートナー的なカード」みたいなたとえはとてもいい。

- Bウ2は、何かを知りたくなるので、「Bウ2は、◯◯◯という項目になっています」と続ければいい。文字にしてもいい。

- パワーチェックカード、裏側に3年生のものがあるのはわかったが、そこまで言うなら、どういうところが違うのか、知りたくなるので、ちょっと説明するといいと思う。

- 思考ツール

- ベン図のアニメーションは?中心のところ、アニメーションであとから出るようにすれば、もっとわかりやすい。(すでに修正済みかも…?)

- クラゲチャート、ちらりとしか見えなかった…。こういうのです、とちゃんと見えるように説明するようにしましょう。

5班

- はじめ、中、おわり、に気をつけている。

- 手書きペンで、「はじめ」「中」「終わり」を指し示していたけど、時間がかかるので、枠を発表名人で作って、アニメーションにして、ボタン1回で表示できるようにしたら?

- ルーブリックとかは、みんな知っている言葉?もし、みんなが知らないならば、「ルーブリックとは…」という説明を入れてあげる方が親切。

- ノートが拡大されて写真で見えるようになっている。とても見やすい。とてもいい。

- Aア6って、何?→「観察、見学、実験をして情報をまとめる」ということ、と説明してくれるのもとてもいい。

- クラスのルーブリックです、と見せてくれるところ、惜しい。

- ルーブリックには、「はじめ」「中」「終わり」があるからです。これ、ルーブリックに「はじめ」「中」「おわり」があるのではなく、「はじめ」を書く時のルーブリック、「中」を書く時のルーブリック、「終わり」を書く時のルーブリックなのでは?混乱するかもしれないので、言い方に注意。紛らわしくならないように。

- 「中」の説明、一文が長い。プレゼンテーションで大勢に話すときは、文章が短めの方がいい。文と文の間は十分に間が空いているから、一文を短くできないか検討してみて。

- 最後のまとめのクイズで、(為田が)全問正解ができたのは、プレゼンテーションできちんと大事なことが伝わっていたから。そこは誇っていいところ。

どの学校でコメントを求められても同じですが、「小学生だからこれくらいで…」と思ったコメントはほとんどありません。大人に対してコメントをするときでもほとんど同じだと思います。中には、「えー…」という顔をされるかな?と心配しつつ用意したコメントもあったのですが、どのグループも、前向きだったのが非常に印象的でした。「なるほど」と思いながらコメントを聴き、メモをとるのは、朝の時間のスピーチでクラス内でアドバイスをしあったり、授業中に意見をみんなで練り上げたりしているからではないかな、と思いました。

自分たちで学べるクラスになっているのが素晴らしいです。

木村先生、こうして外部の人間がプレゼンテーションを見たことって、児童たちにとってはどうだったと思いますか?と訊いてみると、以下のコメントをいただきました。

このような体験は子供達にとってとても大切なことだと思います。私は、企業の厳しい世界で働いておられる方に本物のプレゼンテーションを見せていただいたり、ご助言をいただいたりすることで子供達の目は輝き、より一層良いプレゼンテーションにしようという意識が高まると考えます。

今回もそうでした。為田さんに指摘いただいたことを子供達はとても大切にし次の練習に活かしていました。おかげさまで3年生への発表会ではどのグループととても上手にプレゼンテーションをする姿が見られました。ありがとうございました。

木村先生、こちらこそありがとうございました。

No.5へ続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)