前編から続きます。

blog.ict-in-education.jp

質疑応答

会場との質疑応答についても、いくつかまとめておきたいと思います。

まずは、MR、VRのメガネについてのもの。

- 【問い】MR、VRのメガネをかける不便さ、その不便さを超えて、便利さを人は選ぶのでしょうか?

- 【答え】Google glassがうまくいかなかった理由はそれだと思う。ゲームをする人は、周りにどう見られようと関係ない。5年10年経って、つけても大丈夫なメガネが出てくる。

「こんなの使いにくくないの?」と思っていたものが、ユーザーが慣れてきたり、デザインが良くなってきたりして使われるようになっている例をたくさん見ているので、きっとだいじょうぶなのでしょうね。

次に、プライバシーの話です。

- 【問い】プライバシーと透明性のバランスの話があったが、あれは選べるものではなく、選ばされるものではないか?

- 【答え】プライバシーを守れるサービスを利用するために、お金を払うという選択肢ができるのでは?

このあたり、新刊の中でテーマとして大きく取り上げられていました(後日、読みました)。

次に、AIについて。

- 【問い】AIによる決定の裏側に何があるかがわからなくなるのでは?それはコントロールを失うということでは?

- 【答え】そのとおりだし、すでにその状態になっている

SFで描かれている、ロボットの反乱とかはこのあたりのことですかね。でも、「すでにその状態なのでは?」というのはたしかにそうかもしれないと思いました。目に見えないところで、すでに裏側で進行しているのかもしれません。

学びについての質問も。

- 【問い】ケヴィンさんの予測する未来において、若い人はどういったことを学んでおくべきか?

- 【答え】教育は、「学び方を教える」ということになる。Learn how to learn.「Know how you learn best」これを知らせることが大事。

非常に興味深いことだと思います。事実、このあたりはすでに動きとして始まっています。全面的にそちらの方向に動いていくことは近々ではないにせよ、しっかりこうしたテクノロジーの動きを取り入れていくことが学校には大切なことだと思います。

テクノロジーによるマイナス面についてのコメントもありました。

最後の、「その解決策は、テクノロジーを使わなくなるということではない。より良いテクノロジーを作り出すこと」というのは非常にポジティブで良いメッセージだと感じました。

最後の質問は、新刊発表イベントでの質問として最高だと思いました。

なるほど。これが最後の本かも知れない、ということですね。

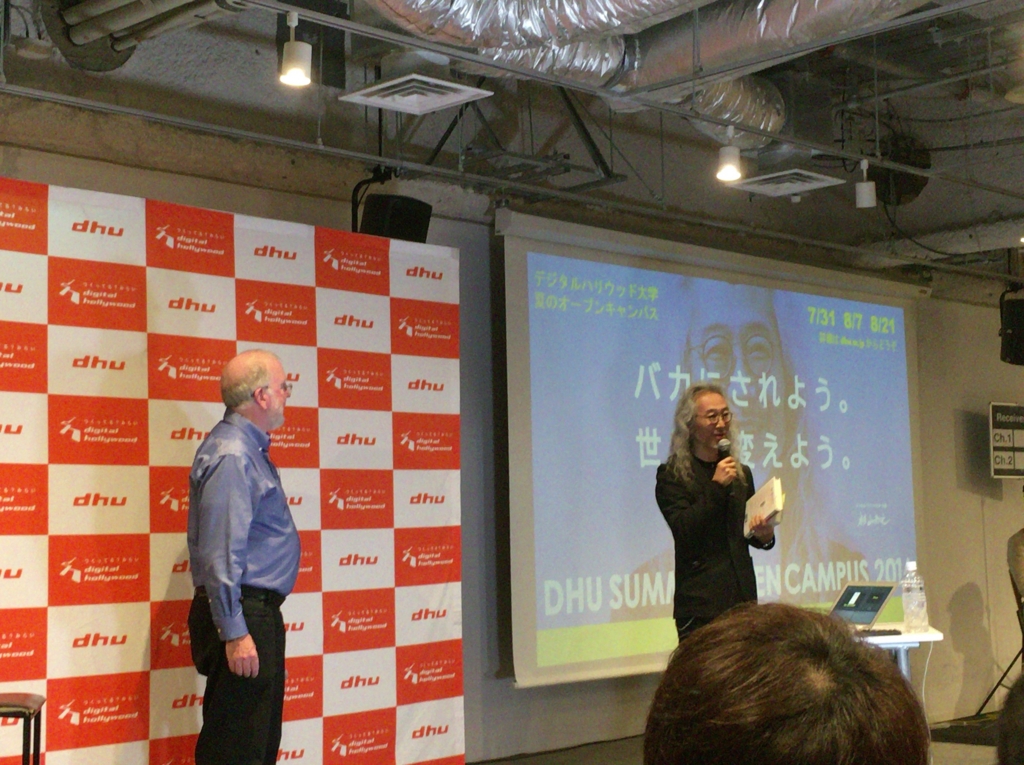

杉山先生とのセッション

質疑応答の後、デジタルハリウッドの学長である杉山知之先生が登場し、対談を行いました。杉山先生からのコメントを以下にまとめます。

- この30年間、変化を浴びてきて、この学校を作ったのは、方向は見えていた。でも、どういう道をとるかがわからないまま、この学校をやってきた。そろそろまとめたいな、と思ったら、「Inevitable」に書いてあった。

- 今度の本の目次を見ると、12個のキーワードが、全部動詞で書いてあって、かつ進行形になっていたのが、すっきりした。「そうだよね」「そうなるよね」と思った。

- この本の後に、本を書くのだろうか?と僕も思った。

- 大学に来る18歳に、「君たちは遅くない。これから始まるんだ」とずっと言ってきた。同じことを言っていて、気持ちよく次へ進める。

非常に刺激的な講演でした。目の前でどんなテクノロジーが教室に導入される/されない、使いやすい/使えない、などというのを気にしているわけですが、それとはまた別の目線で、遠くの方を見て、どんなテクノロジーが出てきて、それが社会をどう変えていくのか、というのを考えることは非常に大切だと感じました。

購入して帰った書籍も読んでいるのですが、本当におもしろい。社会全体のことを書いているのですが、それを「学校/教育」というフィールドに置き換えたらどんなふうになるのか、ということを考えながら読んでいます。そうした読書メモも、機会があったら公開していきたいと思っています。夏休みの読書にちょうどいいな、と思っています。みなさまも、ぜひ。

参考サイト

最後に、参考になりそうなサイト。

http://gs.dhw.ac.jp/news/160801.htmlgs.dhw.ac.jp

www.huffingtonpost.jp

wired.jp

(為田)