10月2日に、朝日地球会議2016のテーマ別セッション「教育IT化で授業が変わる、先生も変わる」に登壇しました。会場はイイノホール。聴講者の1/3くらいが教育関係者。あとの方は、朝日新聞の読者の方あるいは教育に関心のある方だったと思います。実際に、熱心にメモをとりながら聴いていただけていたように思いました。

セッションとしては、“生徒全員が「一人一台」のタブレット端末を持って授業を受けるようになったら、学校現場の風景はどう変わるのか? 先生の仕事ぶりや役割りはいままでと同じでいいのか?教育のIT化がもたらす期待と不安を多角的に考える。”というテーマ設定がされていました。

90分のセッションの最初に、為田が教育IT化(教育の情報化)についての大枠の概説と、ICT導入事例とともに効果を紹介しました。そのうえで、ICT導入には目的を設定することが重要であり、その目的が達成されているかどうかをエビデンスをもって評価してほしい、ということを伝えました。

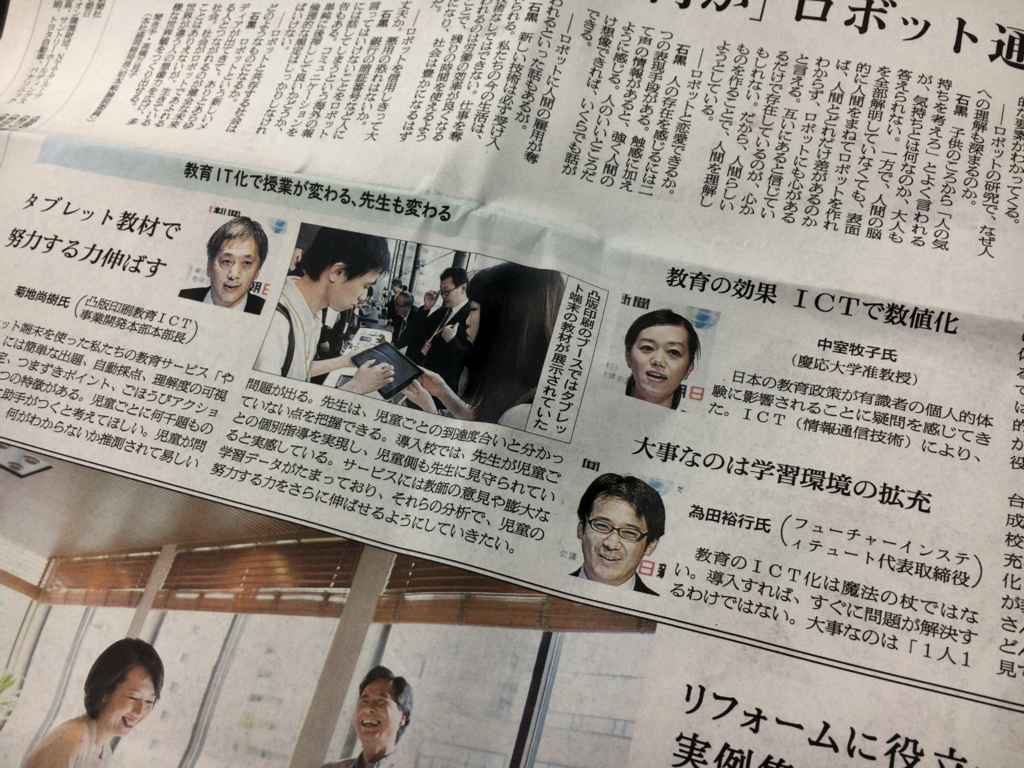

その後、凸版印刷のアダプティブ学習システム「やるKey」の紹介を凸版印刷 教育ICTG事業開発本部の菊地本部長がしました。最後に、慶應義塾大学の中室牧子 准教授が「教育に科学的根拠(エビデンス)を」というテーマで教育政策とその効果研究について概説をしてくれました。

産官学で研究を進めている、「やるKey」を使っての学力や学習意欲などの変化についての成果発表もありました。

10月3日付の朝日新聞朝刊で、朝日地球会議の報告記事が出ていました。非常にコンパクトにまとめられていますが、「ICTが何でも解決したりするようなことはない」というメッセージを伝えてもらえたのはよかったな、と思います。ICTを使った方がいいのは、教育のうちのどの部分なのか、ということを、事例紹介などとともに、より広げていく活動を進めていきたいと思っています。

参考資料として、中室先生の講演の中で紹介されていた本を(ご自身の著書を含む・笑)

(為田)