2018年1月13日に、三重県教育工学研究会の2017年度 冬季セミナー「次代を生きる子どもにつけたい力と教師の役割」に参加してきました。サブタイトルには「これからの情報教育のあり方を探る」とあり、情報教育について考えるきっかけをいくつもいただいたように思います。

No.5では、セミナーの最後に行われた、大喜利<パネルディスカッション>「子どもに情報活用能力を培うためには」の様子をレポートします。

会場から、Twitterで発信していたものを中心にまとめます。その場で聴きながらのものなので、誤記等がありましたら、それは為田の責任です。

登壇されたのは、株式会社教育システムの長尾幸彦さん、三好市立下名小学校 中川斉史 教頭先生、京都教育大学附属桃山小学校 木村明憲先生でした。

「主体的・対話的で深い学びの実践とかけて、○○と説く その心は?」

大喜利の最初のお題は、「主体的・対話的で深い学びの実践とかけて、○○と説く その心は?」でした。

なんてレベルの高い大喜利なんだ。「主体的・対話的で深い学びの実践とかけて、○○と説く その心は?」(中村先生) #mieict冬セミナー pic.twitter.com/RKCf5Qaeoh

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

最初に答えたのは、木村先生です。

情報活動の繰り返しだと思います。情報の収集→整理・分析→表現していく。課題をもとにして子どもたちがこの活動をループでしていく。子どもたちが意識するのはもちろん、子どもたちも意識しなければいけない。(木村先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

そのために、情報学習支援ツールなどで情報活動を促す。学習支援カード・情報ハンドブック。学習支援カードは、下敷きにして1年間、子どもたちは持っている。それとともに、情報ハンドブックを使って、情報活動を知り、意識したり、選んだりして、できるようになる。(木村先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

学習支援カードと情報ハンドブックを何度も何度も見ること、繰り返すこと。家庭学習でも活用することで、「こんなふうに情報を集める」とか、「こんなふうに書く」ということをできるようになる。家庭で自分の自力で自主学習ができるようになる。(木村先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

情報ハンドブック・デジタルを授業で活用することもできる。タブレットで使うと、どんなふうに学べばいいのか、方法がわかるようになっている。こういうふうにすることで、学習の見通しをしっかりもてるようになる。(木村先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

学習支援カードは授業で使っているところを見たことがあります。まさに、くり返し何度も使わせるためのいいツールだと思います。

NHK学校放送番組「しまった!」。調べる→まとめる→伝える。演習教材を作っています。 #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

情報学習支援ツールで情報活動を促す、ということだと思います。(木村先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

続いて、中川先生の答えです。

「宝石」ととく、その心は、「本物がいいでしょう」(中川先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

ゴールはグラビア誌を作る、写真展をする。木村先生と同じ。繰り返し。実際どうやっているのか。撮影する、写真のトリミングをする、インタビューをする。写真雑誌でも、写真展でも、プレゼンでも使うことで、くりかえすことで高める。(中川先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

写真にキャプションをつける。キャプションをつけるためには、ちゃんとインタビューをしていないとだめだと気づく。最後にパンフレット作製。本物に近づけていく。機内誌のようなイメージになる。(中川先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

「本物に触れる」「2度、使い回し」、視点を変えながらやっていくのは大事。1回取材をしたものが、形を変えて出て行く。発信の体験をすることで、発信のやり方によってアウトプットが変わることを知る。メディアリテラシーにつながる。(中川先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

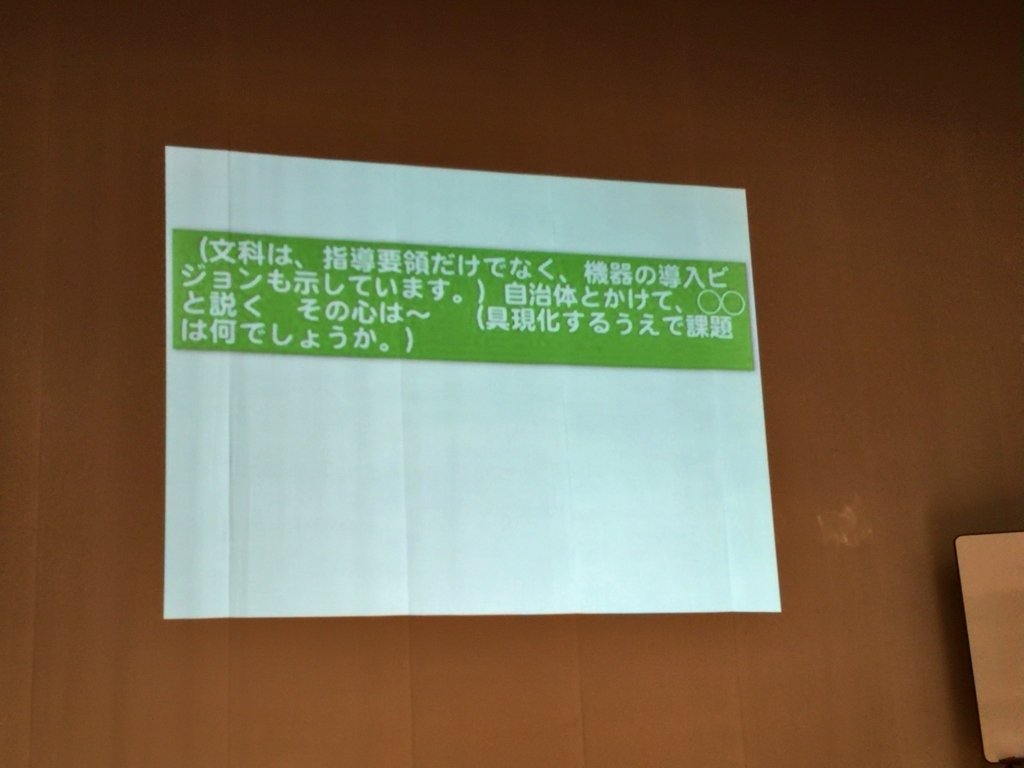

「自治体とかけて、○○と説く その心は?」(自治体の予算決定プロセスについて)

次のお題は、「自治体とかけて、○○と説く その心は?」でした。機器の導入をどう進めていくか、ということについて、長尾さんが答えてくれました。

まずは、長尾さんが社長をつとめる株式会社教育システムの活動から話はスタートしました。

企業だが、販売には関わらない。4自治体の教育委員会でコーディネータをしている。こんなことをしている人は、日本に私と永野先生くらいしかいない。自治体における予算決定プロセスを知らなければ、ICT整備などできません。(長尾さん) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

予算獲得するには?問題解決能力。セールススキルとおなじ。キーパーソンを見極める。人はわかったふりをすることを肝に銘じる。営業の基本です。行政の重要キーワードは2つ。「児童生徒の安全」「学力向上」。(長尾先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

学校が予算要求の時に準備をしなければならないときに、資料を用意するのは大変。そういうところこそ、業者の人に協力を求めましょう。(長尾さん) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

ITCE1級は日本に3名しかいない。国に働きかけられる。中川先生、長尾さんがITCE1級です。(中村先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

「プログラミング教育と学校現場とかけて、○○ととく。その心は?」

最後のお題は、プログラミング教育です。木村先生と中川先生のコメントです。

「プログラミング教育と学校現場とかけて、○○ととく。そのこころは〜?」→プログラミングは情報の整理だと思う。版画や筆算など、手順を書いていくこと。プログラミング的思考。これが基礎にあって、プログラミングに移っていくのも一つかと思う。(木村先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

プログラミング「を」学ぶのではなく、プログラミング「で」学ぶ。プログラミングを使うことで学びが変わる。HowToで教えるのではダメ。(中川先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

永野先生からのコメント

大喜利の最後に、永野先生からのコメントがありました。まずは、大喜利のなかで紹介された木村先生と中川先生の実践についてのコメントです。

実践については、「対話的な学び」は、対話ができないとできない課題を実践に入れている。「深い学び」も、アウトプットの中に含まれている。「主体的な学び」はどこで担保するのか。これを他の先生ができるようにするにはどうすればいいのか?(永野先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

素晴らしい実践を、スーパーティーチャーの実践にしてしまってはいけない。(永野先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

実践事例の紹介を聴いているだけではダメで、その実践を横に展開していくために、という視点を持たなければならないと改めて思いました。

機材がなかったり、ネットワークがなかったり…というのがあっても、だから準備しなくていいというのではなく、できる状況になったときにすぐに動き出せるように準備しておこう、というメッセージをいただきました。

できるようになってから準備をしたらダメ。できる状況になったときに、すぐに動き出せるように準備をしておく。みんなが「子ども中心の学び」「主体的、対話的、深い

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

きちんとした学び」、これはみんなが必要だと思っている。でも、「どうしたらいいか」がわからない。(永野先生) #mieict冬セミナー

自分で旗を振って、仕組みをひっくり返さなくてもいい。でも、準備をして、時機を逃さないようにする。それでけっこう実現する。悲観的に考えずに、ビジョンをしっかり持ちましょう。(永野先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

再び、プログラミングについて

最後に永野先生が、プログラミングに関してもコメントをしてくださいました。

プログラミングに関しては、正しく知っておいてほしい。プログラミング教育が指導要領に必修化になったという書き方は、本当は正しくない。プログラミングに関係するところとして、プログラミング的思考を小学校段階で養う機会を入れてほしい、ということ。(永野先生) #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

算数や理科の事例が指導要領には出ている。が、あれはプログラミングではない。これから教科書が出る。教科書が出て、そのなかでちょっと応用的な側面で教科書に載る可能性がある。そこを正確に知っておくべき。 #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

永野先生、今でもご自身でプログラミングも書かれるそうです。その立場から、プログラミングがどう見えるのか、ということもおっしゃっていました。

「自分でプログラムをシステムから作り上げる経験をもつ身から言えば、子どもがわかるのであれば、やらないよりはやったほうがマシ。Scratchは、プログラミング教育ではない。創作活動。」…なるほど。 #mieict冬セミナー

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2018年1月13日

まとめ

大喜利は登壇された長尾さん、中川先生、木村先生の実践に裏付けられた話が本当に勉強になりました。

そして最後の永野先生のコメントは、いろいろと考えさせられました。特にプログラミング教育は、指導要領やそれにまつわるさまざまな文書を読まずに、また決まった背景もあまりわからずに…というのでは、これだけメディアで「プログラミング必修化」と言われていると、ギャップを感じてしまいます。原典にあたる大切さを痛感しています。

プログラミング教育だけでなく、その上位にある情報活用能力についても、考えるきっかけをたくさんいただきました。学びたいことが増えました。やってみたいことが増えました。

(為田)