2021年9月3日に、横浜市立鴨居中学校を訪問させていただき、木村拓也先生の担当する3年1組の朝の学活を参観させていただきました。

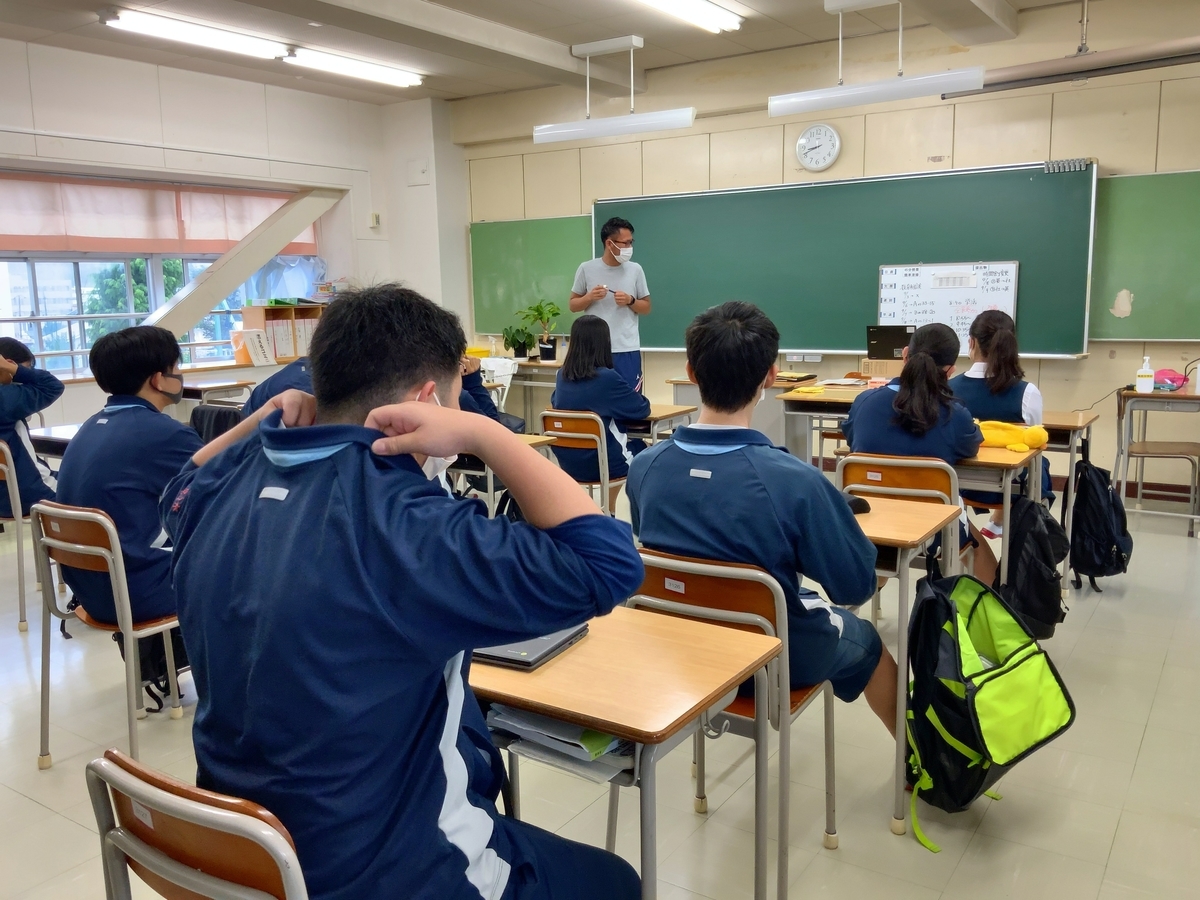

分散登校のため、教室には半分の人数が座れるだけの机と椅子が並んでいて、十分な距離がとれるようになっていました。

教卓に先生のChromebookが置かれていて、インカメラでGoogle Meetが接続されていて、オンラインで参加しているグループの生徒たちが参加しています。黒板にホワイトボードが立てかけられていて、そこに時間割や連絡事項などが書かれています。黒板に書いてあるよりも、ホワイトボードにまとまっている方がカメラ越しには見やすいかもしれない、と思いました。

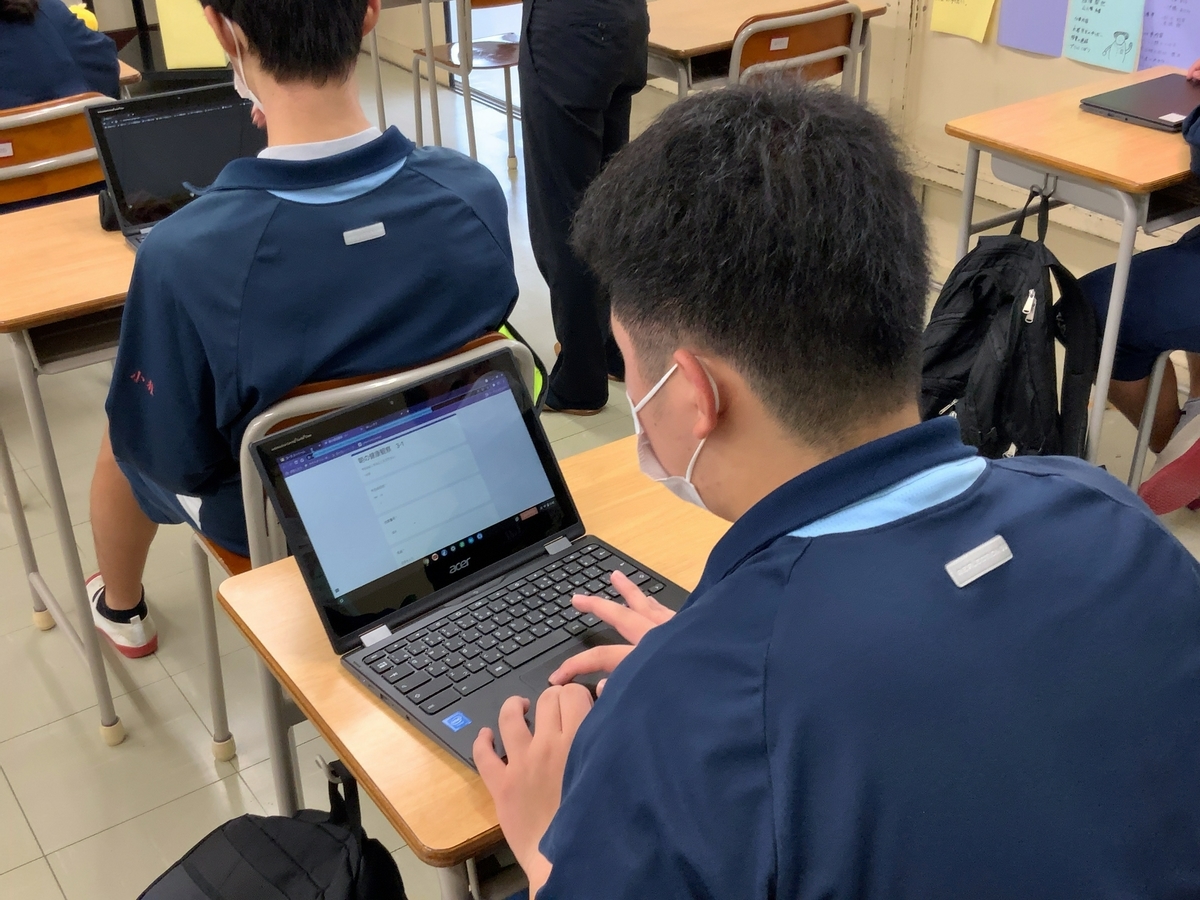

最初に朝の健康観察を、GoogleクラスルームからGoogleフォームにアクセスして行います。生徒たちのChromebookのデスクトップは、自分の好きなキャラクターやスポーツ選手などに変えられたりしていて、「自分のツール感」が出ていたようにも思います。こうした健康観察でのフォームからのデータ入力などは、慣れてしまえばほとんど時間はかからないので、学活などの時間でどんどんやればいいと思います。

木村先生は、教室にいる生徒たちを見ながら、教室とオンラインの両方に向けて話をします。ときどきオンラインで参加している生徒たちを画面で見ながら話しかけ、リアクションを確認していました。こうした細かいチェックが大切だと思います。

数学のプリントが2枚配布されましたが、同じプリントがGoogleクラスルームのストリームにも貼ってあり、訂正箇所などの事務連絡も同じくストリームで確認できるようになっているそうです。

この日、登校しているグループは昨日が初めてのオンライン授業だったので、木村先生が「昨日、オンライン授業どうだった?」と質問すると、すぐに「楽しかったです!」と答えが返ってきました。木村先生は、「チャット欄がちょっと荒れてたけど…」と笑いながら、「オンライン授業を受けてみて、チョークの色や光の加減で見にくい、音が入っていない、とかあれば教えてほしいです。先生たちに協力してほしいと思います」とおっしゃっていました。

この分散登校での授業は2日目です。齋藤校長先生は、「“子どもが見やすい”と“教師が授業しやすい”を重ねていくことだと思う。重なるところがだんだん大きくなっていけばいい」とおっしゃっていました。これから実践を積み重ねて、修整がされていくのだと思います。

No.3に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)