2017年12月16日に、小金井市立前原小学校の松田孝校長先生と一緒に、先生のためのプログラミング冬期講習会@仙台をNTTドコモ東北支社の会議室で開催しました。先生方にプログラミングを学ぶというのはどういうことなのかを体験していただけるように、今回は、午前中に【低学年編】、午後に【フィジカルコンピューティング編】として、プログラムを設計しました。

仙台での開催は、冬期→夏期→冬期と3回目で、リピートしてきてくださる先生方も多かったです。こうして先生方のコミュニティというか、横の繋がりができていけばいいと思っています。

今回は、【フィジカルコンピューティング編】の様子を為田がTwitterで発信した内容を中心にレポートします。現場で「#先生プログラミング2017冬」というハッシュタグでTwitterでの発信もしていましたので、後日まとめたいと思います*1。

今回の先生のためのプログラミング冬期講習会@仙台の内容を考え始めたタイミングで、松田先生から「フィジカルコンピューティングやろうよ、超楽しいよ!」というメールが来たのを覚えています。そんな、松田先生渾身のフィジカルコンピューティング編、スタートです。

先生のためのプログラミング冬期講習会@仙台。午後は【フィジカルコンピューティング編】です。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/kLXy8EuPMF

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

Studuinoを使ってみよう

さっそく、各テーブルに置いてあるStuduinoを使ってのワークが始まります。

午後の部【フィジカルコンピューティング編】、スタートします。午後は、Studinoを使って、プログラミングをやっていきます、と松田先生。 #先生プログラミング2017冬

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

センサーとモーター、LED、ブザーなどのアクチュエータ群をStudinoを使ってみます。もともと好きでなかった理科だが、Studinoを使って授業をしてみたらおもしろくなってきた。(松田先生) #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/JQYyQQpH7I

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

フィジカルコンピューティングで理科を学ぶ、ということをする。フィジカルコンピューティングの魅力は、センサー群とアクチュエータ群で、1000以上の組み合わせができること。その組み合わせで、自分たちの生活を豊かにする物を作ることができる。(松田先生) #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/TAMEIUtawB

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

フィジカルコンピューティングは、IoTど真ん中のリテラシー。スマートマシンが多く導入され、通信は5Gになる。センシング、クラウド、AI、IoTなどを身につけることは、情報化社会を生きる子どもたちに必要なリテラシー。(松田先生) #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/8h9w5VI1Re

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

電気を光や音や動力に変換できるということを最初は体験してみよう。(松田先生) #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/p9RersjZfn

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

Studino。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/des4KuFJ8Z

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

Studinoの挙動をブロックで組んでいきます。モーターやセンサー、どれを使うのかなど設定しています。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/tGxFWRrOdS

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

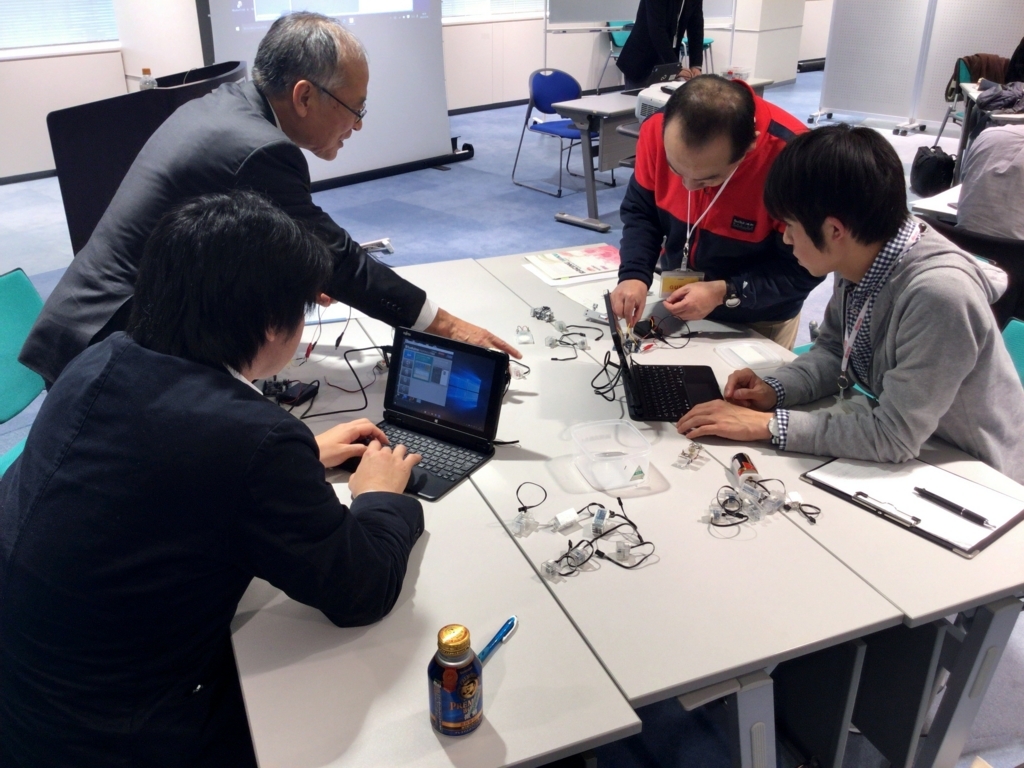

Studuinoの制御には、ペアで取り組んでもらいました。ああでもないこうでもないとたくさん話し合っている様子は、非常に楽しそうでした。

Studinoをそれぞれに制御し始めます。ペアで話し合いながら進めていきます。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/USOySpw7LE

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

話し合いがどんどん生まれている。「おー、できたできた」「いいんじゃないですか!」という声がテーブルからあがるのは、とてもいい。モーターの回転数を変えたり。おもしろいです。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/3EYfFnxqFf

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

1つのテーブルにいる2グループで、それぞれにブザーから出る音を変えて、「ハモった!」「和音!」と言っています。こうしていろいろ工夫をし、試行錯誤し、できたときの楽しさ・喜びは、大人も子どもも同じだな、と思います。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/51jLQcN0hs

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

こんなものも。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/hSKHNbgzwW

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

センサーを追加する

ここまでは、音を出したり光らせたり動かしたり、という制御の方だけでしたが、松田先生は「今度はセンサーも使います」と説明をしていきます。

これで、制御だけでなくてセンサーを使って出力をコントロールすることができるようになる。フォトリフレクタを使えば、人が近づいたらLEDをつける、というようなこともできる。(松田先生) #先生プログラミング2017冬

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

センサー系とアクチュエーター系。組み合わせは1000通り。実生活の中で、「こんな場面で使うもの」というアイデアを考えてもらいます。あとで、どんなことを考えたか発表してもらいます。(松田先生) #先生プログラミング2017冬

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

そして、実生活のなかで活用できる仕組みを考えるというワークになっていきます。目的を持たせることで、制御やセンサーをどういうふうに使うのか、というのが具体的になっていきます。また、実際の仕組みや装置などの動きも参考になるのではないかと思いました。

センサーの数値をメモして、考えて、「じゃ、こうしません?」とペアでディスカッション。自分で考えた解決策がきちんと機能するのか試し、フィードバックを得てまた考える。このサイクルが圧倒的に速く、材料などのコストがない。これはプログラミングのいいところ。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/c4HDttSMUA

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

あと3分で、途中でもいいから、「こういうこと考えてるんだ」と各グループ発表してください。(松田先生) #先生プログラミング2017冬

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

プロトタイプを作る

アイデアの発表が終わった後で、ブロックを使って実際にプロトタイプを作る作業に移ります。個人的には、このプロトタイプを作る作業が非常に重要ではないかと思いました。

基盤とモーターだけではきちんと思い通りに動いていても、実際にブロックを使って組み上げてみたら、うまく動かない、ということもあります。この「実際にうまく動くものを作る」ことの大変さということがわかると、プログラミング→ものづくりへと繋がる道筋ができるのではないかと思いました。

アイデアの原理をそれぞれに発表してもらいました。今度は、ブロックを使ってプロトタイプを作ってみます。原理・仕組みを考えるということと、それをブロックでプロトタイプを作ってみることは違う。作ってみて初めてわかる問題点もある。(松田先生) #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/G8u04hJbeA

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

プロトタイプをみんなで作っています。アイデアだけでなくて、こうして形になることで、ひとつステージが上がるように思います。先生たちの活動がぐっと変わる。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/sgYqDSuuk2

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

そして、プロトタイプのデモを行ってもらいました。すべてのグループを撮影できなかったですが、こんなものができあがりました。

チューリップに歩いて近づいていくと、チューリップの音楽が鳴ります。最後のガッツポーズが見切れててすみません… #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/Q63G03YAIp

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

右手で持っているのが光センサー。ぎゅっと握り込んで暗くなることで、モーターが動き、ライトが点きます。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/lm7wA2HHBB

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

声の物差しで使えそう。大きな声を出すと感知してぐっと動く。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/fTOPWn3hda

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

咳をすると、のど飴を差し出してくれる(予定)。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/JJf9Uhvc4x

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

暗くなるとランプがついて、ゲートが開きます。 #先生プログラミング2017冬 pic.twitter.com/iVJKlWPLQG

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2017年12月16日

まとめ

あっという間に2時間が終わったように思います。Studuinoを使ってプログラミングを組み、ブロックを使ってプロトタイプにまで仕上げる、この2段階の活動は、理科からスタートをして、理科だけにとどまるものだけではないように思います。

ここから先は、参加された先生方が、授業の中にどのように組み込んでいくのか、ということになると思います。実際に自分でこうして体験をしてみることで、「あ、うちのクラスでこういうのやってみよう」とか、「うちの学校にある機材だったらここまではできるかもしれない」とか、そうして具体的に次のアクションに繋がっていけばいいな、と思います。

また、そうしたときに相談をしたりできる、横の繋がりを、この講習会に参加した先生方が得て帰っていただければ、、主催者としては非常にうれしいな、と思います。

(追記)すみません、Twitterでの記録で、「Studuino」のスペルを間違っていました。申し訳ありません。Twitter、編集できないのでそのままになってしまいます…。本文のところは修正しました。関係者の皆様、すみません!

感想編に続く。

(為田)

*1:2017年12月17日現在、Togetterの事情でいま、まとめられないため