新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、2020年3月2日から始まった休校措置は、新年度になっても継続しています。休校の状況にあっても、ICTを活用することで教育活動などを継続している学校の実践を「休校×ICTでやれたこと」として紹介していきます。

今回は、工学院大学附属中学校・高等学校の有山裕美子 先生からいただいた実践で、「電子図書館・図書館Webサイト」です。

Q1:どんなふうに使っているかを具体的に教えて下さい。

工学院大学附属中学校・高等学校では、電子図書館・図書館Webサイトを充実させ、さまざまな学習活動に活用しています。

有山先生:自由読書、読書課題に使っています。国語科での読書課題の他に、英語科でも、好きな本を選んで自由に読書をするという課題が出ています。

本校が導入している電子図書館サービスは、洋書が豊富なことも特徴です。また、電子図書館は、休校中でも自由に借りることができるという点はもちろん、家にいながら選書し、新しい本を購入することも可能です。一度も来校できない新入生にも、貸出用のIDを発行することができます。さらに、貸出用のID発行と同時に、図書館のWebサイトのURLも案内しています。このサイトでは、休校中に使える勉強に役立つものや、生徒の興味関心につながるもの、あるいは調べ物に使えるようなサイトを紹介しています。休校中でも可能な限り、学校図書館として生徒たちに情報を提供したいと考えています。

電子図書館だからこそできることがたくさんあるのだと感じます。一度も来校できなくても、本の貸し出しを行うことができるので、図書館にある資料を活用しながらの学びを行うことができます。

Q2:「もっとこうであればよかった」ということがもしあれば教えて下さい。

「もっとこうであればよかった」というふりかえりを、有山先生は以下のように書いてくれました。

有山先生:電子図書館の本は、通常の図書と同様、基本的にライセンスは一つです。例えばマルチアクセスが可能になれば、もう少し授業での活用の幅が広がります。

生徒たちがどんどん電子図書館を使うようになっていっています。生徒たちがどんなふうに電子図書館を活用しているのか、もっともっと我々は見て行かなくてはならないと思います。休校期間だけでなく、通常の日でも、「電子図書館になったら…」というアイデアを出し合っていけるといいと思っています。

まとめ

最後に、有山先生から以下のようなコメントをいただきました。

有山先生:今後は、電子図書館のタイトル数を充実させる他、生徒の作品や教師が作った教材などを電子図書館にアップロードして活用していきたいと考えています。学校図書館がさまざまな情報をアーカイブする場所になることが、アナログであろうとデジタルであると重要だと考えています。

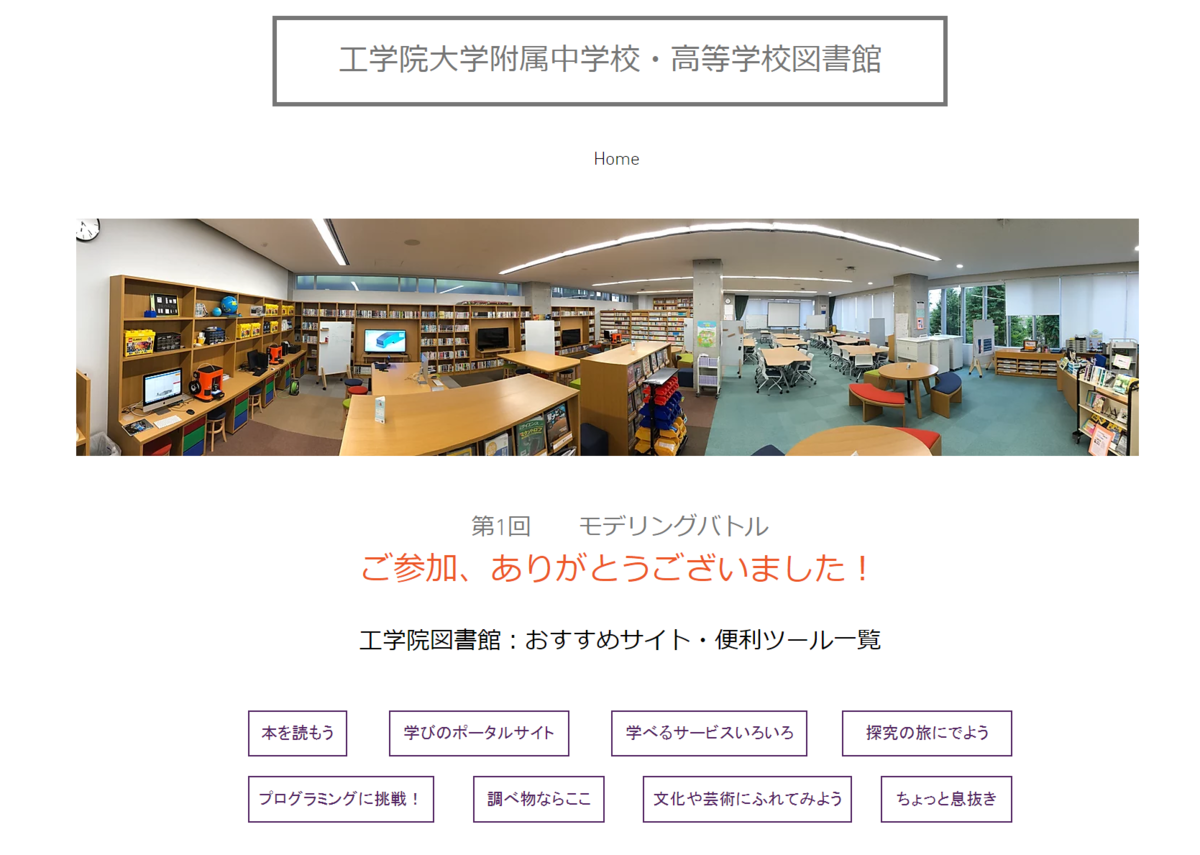

学校図書館、電子図書館サービスは、ICT時代の学校にとってもっともっといろいろな役割を果たせると思っています。工学院大学附属中学校・高等学校の図書館は訪問させていただいたことがあるのですが、ファブスペースもあり、これからの時代の知のインプット・アウトプット両方の場になれる場所だと感じています。

参考になるリンクを以下に貼っておきます。

有山先生、ありがとうございました。

◆ ◆ ◆

実践紹介と共に、「もっとこうであればよかった」も合わせてまとめておけば、GIGAスクール構想後の学校に役立つ知見になると思います。引き続き、フォームからの投稿を受け付けていますので、どうぞよろしくお願いします!

(為田)