12月2日に、野村総研が出したリリース「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に ~601種の職業ごとに、コンピューター技術による代替確率を試算~」をようやく読みました。先日参加した「近未来教育フォーラム」(レポートはこちらとこちら)での、中山さんの基調講演で、Watsonの話やPepperの話を聴いた後なので、タイムリーとも言えるかもしれません。

http://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspxwww.nri.com

「10~20年後に、日本の労働人口の約49%が就いている職業において、それらに代替することが可能との推計結果」とのことです。

同じ指標で、イギリスとアメリカの数字が並べて書かれています。概ね同じレベル、と考えるといいのか。イギリスはどうして低いのか。先進国ならだいたい同じ、ではないということですね。産業構造が違うからですかね…。とか、いろいろと考えたくなりますね。

芸術、歴史学・考古学、哲学・神学など抽象的な概念を整理・創出するための知識が要求される職業、他者との協調や、他者の理解、説得、ネゴシエーション、サービス志向性が求められる職業は、人工知能等での代替は難しい傾向があります。一方、必ずしも特別の知識・スキルが求められない職業に加え、データの分析や秩序的・体系的操作が求められる職業については、人工知能等で代替できる可能性が高い傾向が確認できました。

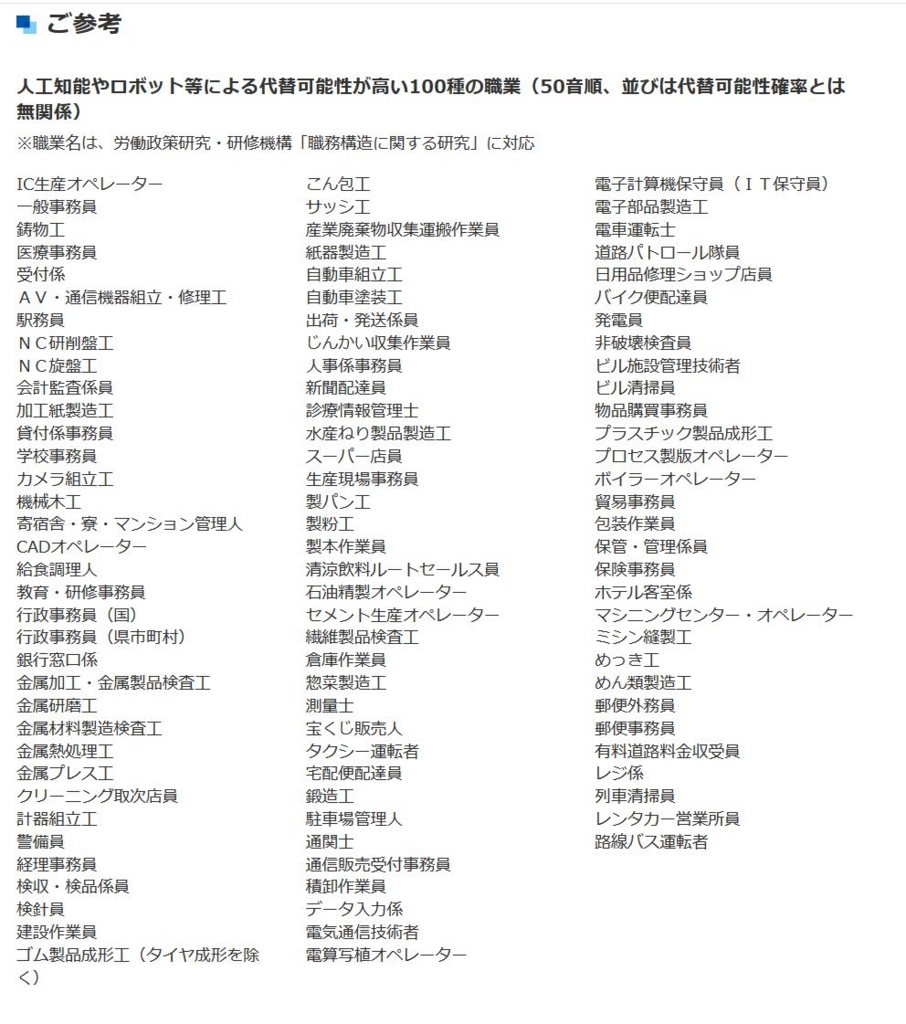

また、リンク先のページの下の方には、参考として「人工知能やロボット等による代替可能性が高い100種の職業」「人工知能やロボット等による代替可能性が低い100種の職業」もリストアップされています。

教員は、「代替可能性が低い100種の職業」のリストの方にありますね。職としては存在しているかもしれませんが、きっと教え方は変わってきているでしょうね。

以前、ある学校で、「10年後になくなっていると思う職業は?」というディスカッションから始まる授業を見学したことがあります。仕事を入口に、社会がどんな方向に行くのか、ということを考えられるのではないかな、と思います。

こうした未来予測を考える授業は、「あたる」「外れる」ではなく、楽しんで考えさせる、ということが重要だと思いますので、こうしたリサーチの成果を授業で語れる先生が増えてくるといいな、と思います。

以下の本なども、「働き方」「仕事」を切り口に10年後という近い将来を考える授業をするときには、参考文献として使えるのではないかと思います。