2016年7月8日に、京都教育大学附属桃山小学校を訪問し、授業を見学させていただきました。最後の時間は、4年2組の国語の授業を見学させていただきましたので、レポートします。

実況中継:国語(4年2組)

国語の時間では、滋賀県の小学校との交流で、京都教育大学附属桃山小学校がある伏見についてのCMを作り、伝えるということをしていました。

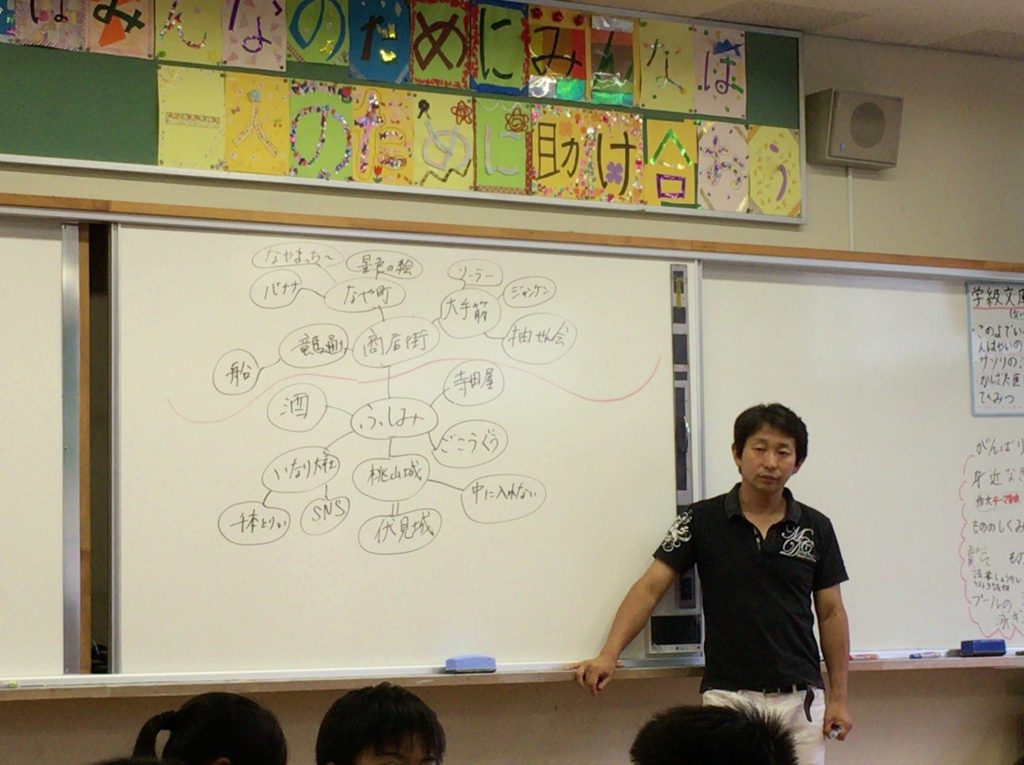

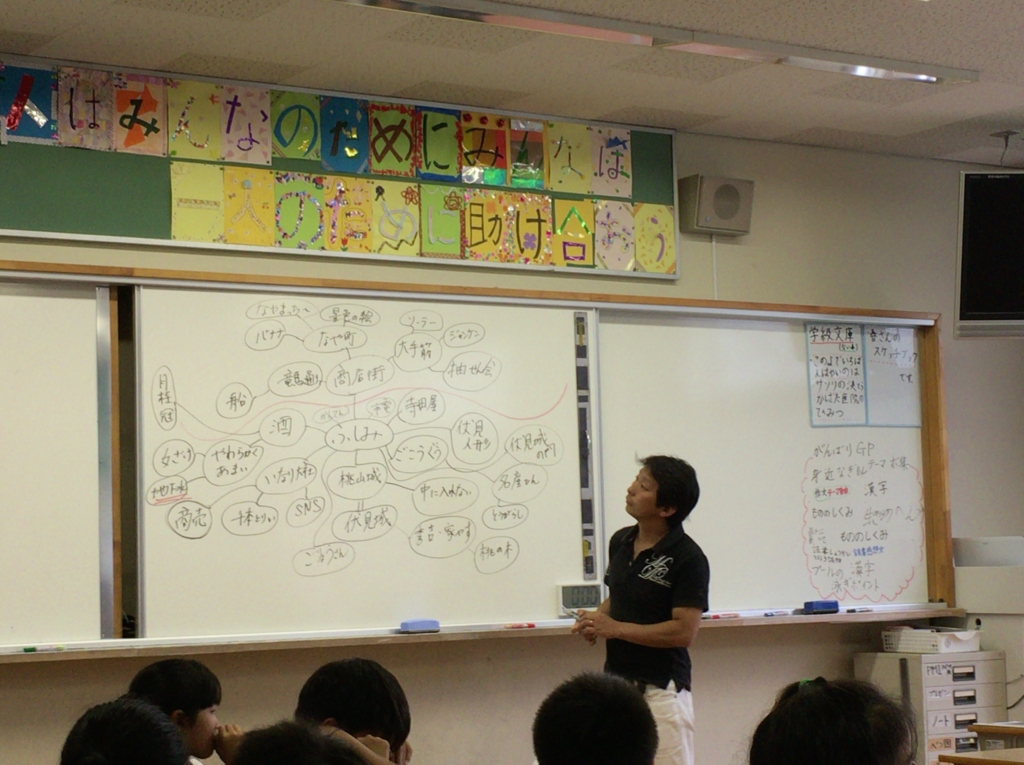

この前の時間に、伏見で長く商売をしている方にゲストスピーカーとして教室に来てもらい、伏見についていろいろと話を聴かせてもらいました。その話をうけて、木村先生は、児童に「どんな話を聴けたのか?」と発問して、児童から出たキーワードをどんどんつなげてホワイトボードに書いていきます。

ゲストスピーカーの方から聴いた話を、どんどんつなげていくことで、テーマがだんだん分かれてきます。例えば、伏見→お酒→地下水で作っている→宇治川の近鉄の鉄橋は地下水を守るため、というような初めて聴く話もありました(参考サイト:伏見醸友会 100年の歩み)。

児童はどんどん手を挙げて、キーワードを言っていきます。誰かの出したキーワードをきっかけにまた新しいキーワードを思い出して、書き出して…とどんどん広がっていきます。

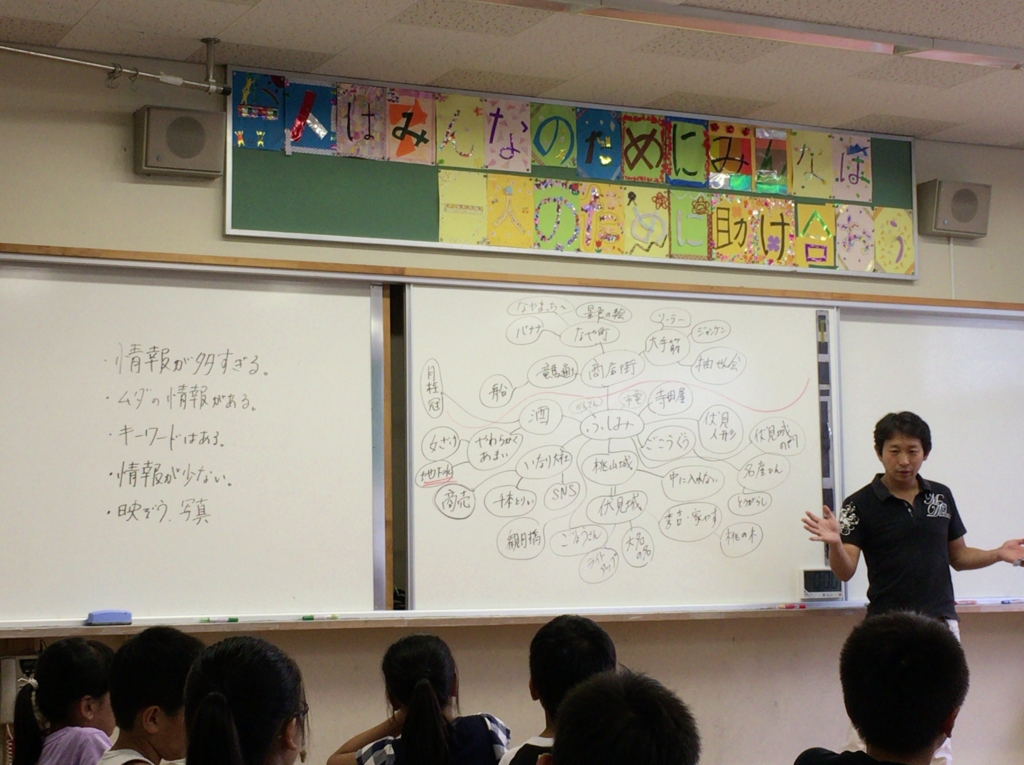

ある程度の数のキーワードが出揃ったところで、木村先生は、「あまりに多すぎる情報は逆に伝わらない」から、「どう伝えるかを考える必要がある」と伝え、そこからどのように伝えるかを考えていきます。キーワードはホワイトボードにびっしり書かれているので、多いように見えますが、ひとつひとつのキーワードの繋がりを見ると意外と情報が少ないんじゃないか?という視点を児童と共有し、そこからどのようなことがさらにわかればいいのか、CMを見てくれる滋賀県の小学生たちに、伏見をどのようにわかってもらうか、ということについて話を展開していきました。

CMを作るには映像も必要なので、実際に伏見の街をみんなで歩いて、写真や映像を撮影して、「何を」「どのように」伝えるのかを考えていくことにしよう、と次の授業へつながっていきました。

この後、「どうやって」伝えるのかというところでは、きっと情報活用能力 学習支援カード(パワーチェックカード)を使って、伝え方を工夫していくことだと思います。(実は、昨年度に同じように“伝え方”の授業を見させていただいています リンク:京都教育大学附属桃山小学校 授業訪問レポート No.4(2016年2月22日) - 教育ICTリサーチ ブログ )今年度も、完成したCMをぜひ見させていただこうと思っています。

(為田)