2020年3月21日に日本教育工学協会(JAET)「教育の情報化」実践セミナーがオンラインで開催されました。オンラインで参加しながらTwitterでメモをとっていたものを公開します。四国での開催だったので、オンラインだったからこそ参加できました。オンライン開催、ありがとうございました。

稲垣忠 先生(東北学院大学)+林向達 先生(徳島文理大学)対談「令和スタンダードとしてのひとり一台体制を考える」

最初は、稲垣忠 先生(東北学院大学)と林向達 先生(徳島文理大学)による対談「令和スタンダードとしてのひとり一台体制を考える」でした。

最初に、新型コロナウイルスへの対応でオンラインでの学びの機会を提供している学校が多く紹介されていることについて、稲垣先生からのコメントがありました。

新型コロナウイルスへの対応で、自宅と教室とをネットでつないで学習支援をする例が報道されている。アメリカの大学も講義をオンラインでする発表もされている。GIGAスクール構想は学校の整備だが、それを家庭と連携することで今回のような事態への対応も可能になる。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

日本教育工学会 JSETの方で、「オンライン教育における環境整備の働きかけについて」がアナウンスされている。教科書など著作物や子どもの個人情報についてなど先進的な先生だけでなく、制度的に行うときに助けになる資料をまとめているところ(稲垣先生)https://t.co/Bv0WFietBk #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

教科書会社など、著作者には問い合わせをする、というのは最低限やりましょう。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

授業を想定すると教科書などを使うことになるので、著作権への対応は必要。ただ、遠隔での健康観察などについては、著作権などではないので、それを恐れて何もしない方がいいというのではない。権利者の権利を守る、という基本は必要、ということ。(林先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

続いて、今回の対談のテーマとなっている「ひとり一台体制」を推進するGIGAスクール構想に話題が移りました。

GIGAスクール構想で、「1人1台コンピュータ」の実現への補助をする。小学校~中学校のすべての子どもたちに端末を整備する。高校は今回の予算はカバーしない。端末は現在は40台くらいしかないので、一人1台にするためにはネットワーク整備も必要になる。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

学びの個別最適化などで、一人ひとりにあった問題がレコメンドされるソフトなども書かれているが、これも補助の外になっている。その他、ICT活用教育アドバイザーやICT支援員なども体制として書かれている。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

経団連からも、「EdTechを活用したSociety5.0次代の学び」も出された。(稲垣先生) https://t.co/et9rCwJcXF #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

1人1台端末の環境ができて、どのように学びが変わっていくのかについて、稲垣先生と林先生はコメントをしていきました。

GIGAスクール構想にはいろいろな資料がある。これまで「1人1台端末」ではない環境でも、さまざまなことをやってきていたが、「1人1台端末」の環境になることで、やれることは広がる。プログラミング学習など狭い範囲の話でなく、学び全体が変わっていくイメージ。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

国としては小学校5年生・6年生・中学校1年生から配備と出しているが、具体的にどこから整備するかは、各自治体で考えてください、というふうになる。(林先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

いまは授業でないところで児童生徒たちとどう関わるのか、オンラインによる交流が注目されている。今回のことで、やらざるを得ない状況でオンラインの良さを知った人もいると思う。1人1台の環境になったときに、授業も授業以外もどんな情景になるのかを考えることが必要(林先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

結局、「これをやりなさい」「あれをやりなさい」と先生が指示をしないとできない、という状況はいいのか。自分で学ぶ力がついていると言えるのか、ということについて、林先生はコメントしていました。これは、休校になったうちの息子を見ていても思います…(笑)

家庭学習の支援で、さまざまなサービスが無償提供されているが、それらをどう使うか、子どもたちが自分から学びに向かっているか。学校の教育は授業外・家庭での学びが自走するような学習者を育めていたのか、というのがいま評価されているような気がする。(林先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

「それぞれ家庭で学びなさい」となったときに、学校の無力さというのが出てきている?学校は何ができるのか?(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

GIGAスクール構想によって、これまでは一部の学校だけが進めていた「教育の情報化」が、どこの学校でも進んでいくようにしなければなりません。仕事として、がんばらなければいけないところはたくさんあります。子どもたちの学びのために、できることをしていかなくては、と思いを強くしました。

これまでは先端的な学校だけがやっていた、というような感じだったのが、(1)GIGAスクールによる整備でどの学校でもできるようになることと、(2)今回の閉校期間でできることがわかったこと、で先端的な学校だけでなくより広く実施できるようになる。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

1人1台環境で、個別最適化が進めば、速く終わる子とそうでない子の存在が見えるようになる。学校以外での学びのリソースも多くなるなかで、年間授業時数や標準的な授業時間の在り方などが、今後検討される課題になっている。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

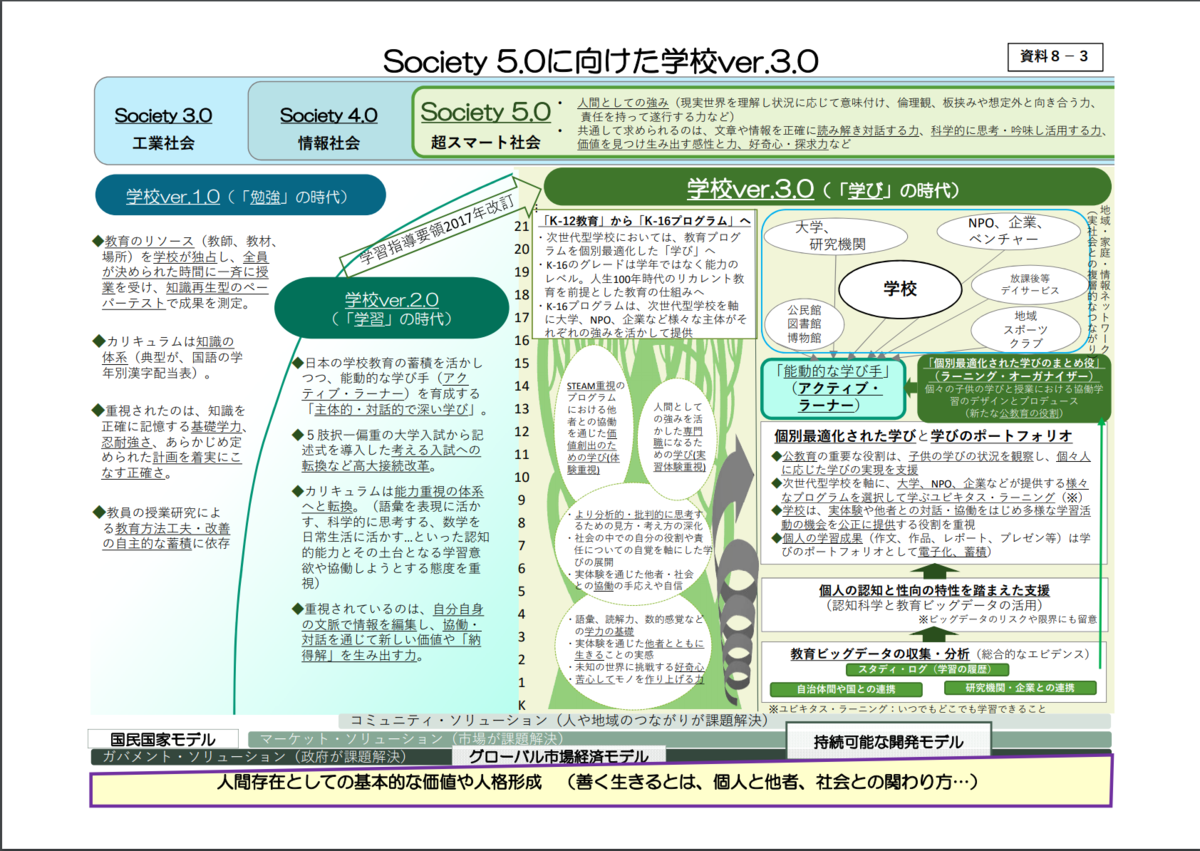

2018年の文部科学省の報告書の中にあった、「Society 5.0に向けた学校ver.3.0」では、これからの学校教育がどんな形になろうとしているのかを野心的に描いている。(稲垣先生) https://t.co/aP54fh63GM #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

稲垣先生から、2冊の本の紹介がありました。1冊目は、学校+学校外の学びを支えるテクノロジについて学べる、A.コリンズ ・R.ハルバーソン『デジタル社会の学びのかたち』です。今度、改訂版が出るそうです。

2冊めは、個別最適化×探究で学校をつくり直す、C.M.ライゲルース・J.R.カノップ『情報時代の学校をデザインする 学習者中心の教育に変える6つのアイデア』。個に応じた学びと探究型の学びの組み合わせのモデルケースが書かれています。こちらは、読書メモをこのブログで公開もしていますので、よろしければこちらをどうぞ。

授業→学校→学び、とだんだん範囲が大きくなるなかで、この一番小さい部分である授業で「指導の道具」としてテクノロジーは使われてきたが、1人1台環境が実現すれば、より広い範囲で使われるようになる。そのなかで、先生の役割はどうなるのかを考える必要がある。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

GIGAの環境をどう活かすかを考える。テクノロジーは、「指導の道具→学習環境」へと変わる。授業だけでなく、授業外の活用も進めていく。インフラとしてテクノロジーが入ってくる、そのためのモデル作りをやっていくための最初の一歩がGIGAスクールだと思っている。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

林先生が、1人1台端末の時代に、先生の仕事がどう変わっていくのかということについて、旅行業界の喩えをしてくれました。これは先生という仕事でもそうだと思いますし、そもそも産業全体がこのように変わってきていると思います。この流れは不可逆だと僕は思っていますので、教育業界もやはり同じように変わっていかなくてはならないのかな、と感じています。

学びを旅行の喩えで捉えると、いままでの先生はパッケージ旅行を提案する旅行代理店的な仕事が主だった?一方、旅先での旅行体験を豊富な知識でアドバイスするコンシェルジェの仕事もある。先生たちはコンシェルジェ的な学びへの取り組みに重きを置くこともありか?(林先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

ただし、これは「旅行代理的な仕事」=パッケージで、きちんと基礎基本を修得させて、というところが不必要だということではないと思います。先生方はどちらもできなければならない、ということだと思っています。

若手の先生方には、「これから10年くらいの学校はどんなふうになるのか」を考えられる、大変だけどおもしろい時代だとも言える。(稲垣先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

オンラインであっても、セミナーというのをこれまでも蓄積してきた先輩たちがいたからこそできている面もある。新しいことを積み上げるときには失敗もあるが、新しい環境を楽しみながら作っていくことができると思う。(林先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

「1人1台」という考え方とは別に、「1人1アカウント」という考え方もある。端末が入ることで、さまざまなサービスを使い分けるようになるので、ここは試行錯誤しながら整理されること。(林先生) #0321JAETオンライン

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) March 21, 2020

タイトル通り、「令和スタンダードとしてのひとり一台体制を考える」ために、いろいろな課題提示がされた時間でした。これから教育の情報化に取り組む、GIGAスクール構想を根付かせる先生方と一緒に、じっくり考えていきたいと思います。

No.2へ続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)