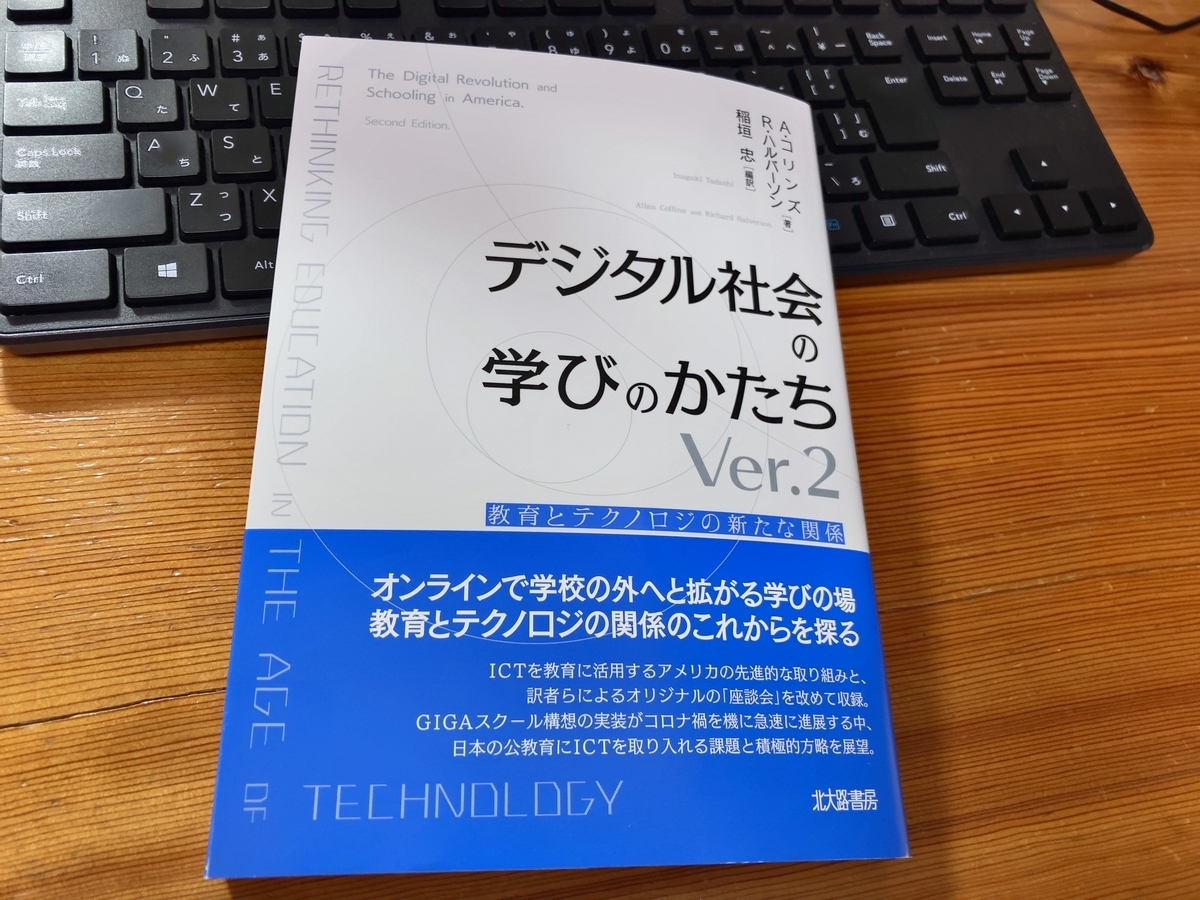

A・コリンズ、R・ハルバーソン『デジタル社会の学びのかたち Ver.2 教育とテクノロジの新たな関係』を編訳者である東北学院大学の稲垣忠 先生からお送りいただきました。どうもありがとうございます。

じっくり読んで、Twitterのハッシュタグ「#デジタル社会の学びのかたち」を使って、ひとり読書会を実施したのをまとめておこうと思います。

この本は実は、2012年に第一版が発売されています。そこからのアップデート分も含めて、まえがき(第二版)が書かれています。

21世紀に入り、伝統的な学校教育モデルは、現代的な課題に対応する若者を育てることに失敗しつつあります。(略)職場環境は急速に変化し、次の10年の主要な仕事は、まだ見たことがないものとなるでしょう。適応的かつ見識ある市民になるために、現代の若者は新たなスキルを身につける必要があるのです。(p.ix-x)

テクノロジーは、働き方を大きく変えています。仕事をするうえでの情報の集め方や調べ方、まとめ方もテクノロジーを使うことで大きく変わってきました。さらに、新型コロナウイルス感染対策のため、リモートワークもどんどんできるようになってきています。オンライン授業を受けたことがある子どもの数も、オンライン授業をしたことがある先生の数も、すごく増えたのではないかと思います。

本書の役割は、学校の内外において、テクノロジがどのように新たな学びの地平を開こうとしているのかよりよく理解できるようにすることです。(p.x)

ここで「学校の内外において」と書かれているのがとても興味深いです。テクノロジーは、「どこで学ぶか」の意味を大きく変えます。オンラインでできることが増えてきている一方で、僕は「オンラインではできないこと」もあると思っています。それこそが、学校が必要とされる理由、先生方が必要とされる理由だと思います。何が「学校ができること」「学校がすべきこと」なのかを知るために、「テクノロジがどのように新たな学びの地平を開こうとしているのか」を知ることが重要だと思います。

「1章 どのように教育は変わろうとしているのか」では、どのように教育が変わろうとしているのかが書かれています。一人1台PC配備、AI先生の登場などで、「もう学校いらないんじゃない?」というような書き方がされた文章もときどき読みますが、なかなかそう簡単な話ではないと思っています。テクノロジーは確かに教育を今より良くするとは思いますが、完全に取って代わるということにはならないと思います。また、学校にも良いところ、残すべきところもたくさんあります。ここをきちんとバランスをとった議論をしていきたいと思います。

1章で気になった部分を中心にTwitterにメモをとったので、公開していきます。

「教育の歴史を振り返ってみると、公教育制度の成功によって、「学校に行くことが学ぶこと」だと私たちは思うようになりました。(略)学校へ行くことと学ぶことを分けて考えたとき、教育はどこを目指すのかという問いを、私たちは解き明かしていきます」(p.4) #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

「学校へ行くこと」と「学ぶこと」を分けて考える、というのは非常にいい表現だなと思いました。学ぶことは学校へ行かなくてもできるし、学校へ来てすることはすべてが学びでなくてもいいとも言えるし、良いトピックで先生方とディスカッションしてみたいな、と思いました。

産業革命に匹敵する大きな革命である情報革命、知識革命と呼ばれる現在の転換点において、テクノロジーはどういうものなのかが説明されていきます。

「産業世代の学習におけるテクノロジは、一律的、教訓主義的であり、教師がコントロールするものとみなされざるを得ないものです。それに対して知識世代では、カスタマイズができ、インタラクティブ(相互作用的)で、学習者がコトンロールするものとなります」(p.5) #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

「知識世代のテクノロジは、人々がそれぞれの関心と目標を追求することに役立ちます。(略)新たなテクノロジがもたらすのは、豊かで社会的な学習空間です。学びたい人々がコミュニティをつくり、なりたい人になれる場所です」(p.5-6) #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

テクノロジーによって、たくさんの情報にアクセスできるようになりました。でも、調べ学習はしにくくなってきている感じはします。情報はとにかく量が増えて、玉石混交になって、結果として探しにくくなっている。また、バズる情報が目に入るようにチューニングされています(これもまたテクノロジーで)。そうした状況についての記述もありました。

「膨大で当てにならない多様な情報と教材にあふれる現代においても、多くの教師は信頼でき、授業を予測可能なものとする教材に安心感を覚えます。しかしそれは生徒たちの学び方の現実を反映していません。」(p.7) #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

「生徒たちの学び方の現実を反映していない」という言葉は重たいですが、子どもたちはそのような「膨大で当てにならない多様な情報」にあふれる社会で暮らしていかなくてはならないので、これは先生方が「どう教えるか=教え方」の問題ではなく、子どもたちが「どう学べるようになるか=学び方」の問題だと思っています。アナログでの学びも、デジタルでの学びも、両方できて自分で方法を選べるようになってほしいと思います。

「結果として、学校は新たなデジタルテクノロジを、授業のコアではなく、その周辺物として扱い続けています。」(p.7)→なんて刺さる言葉… #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

「コンピュータは、学校の外の世界では読み書き、計算、考える際の手段として普及しています。それでもいまだに学校におけるコンピュータは、その中心になる部分を貫く存在にはなっていません。」(p.7) #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

「伝統的な教育では、読み書き、計算といった学習は、パンとバターのようにかけがえのない日常です。だからこそ、学校はほとんど命がけでコンピュータを無視しているのです。」(p.7-8) #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

学校で先生方向けの研修をやっていて、本当によく出会う場面だなと思いました。読み書き計算は大事で、アナログでそれらをできることは大事なのですが、デジタルでも同じようにできるようになっておかないとだめですよね、という話だと思うんですけど、ここは先生方が大切にしている部分で、なかなかすぐには変わってかないのかな、と思っています。

先生方が大事にしている部分を取り上げて、デジタルで教えて下さい、ということに意味はあまりないと思っているので、先生方が教え方をアップデートできるようにお手伝いをしていきたいなと思っています。

「知識革命がもたらしたことは、すべてが善なわけでも、すべてが悪なわけでもありません。学習者が自分で決めたテーマや関心を追究し、自分に対する教育の責任を自分で負うような力を伸ばす点では、テクノロジには多くのメリットがあります。」(p.8) #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

「一方でアメリカにおける伝統的な公教育の成功にも、多くのメリットがあるとみています。(略)私たちが恐れているのは、公教育が約束してきた平等性や社会的なつながりが、この第2の革命によって失われてしまうのではないかということです。」(p.8) #デジタル社会の学びのかたち

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) October 8, 2020

公教育がもっていた良い部分、学校がもっていた良い部分、それらをきちんと見据えて、情報革命・知識革命を経た時代にマッチした教育にアップデートしていくには、何を大事にしなければいけないのかを考えていきたいと思っています。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)