2018年2月9日に、富谷市立富谷小学校を訪問し、1時間目の6年1組の理科の授業を見学させていただきました。担当されていた金洋太 先生は、タブレットPCとmicro:bitを使って「電気とわたしたちの暮らし」の単元のなかで5時間のプログラミング教育をしています。この時間までに、micro:bitでLED表示とボタンのプログラミングと音のプログラミングをしていました。

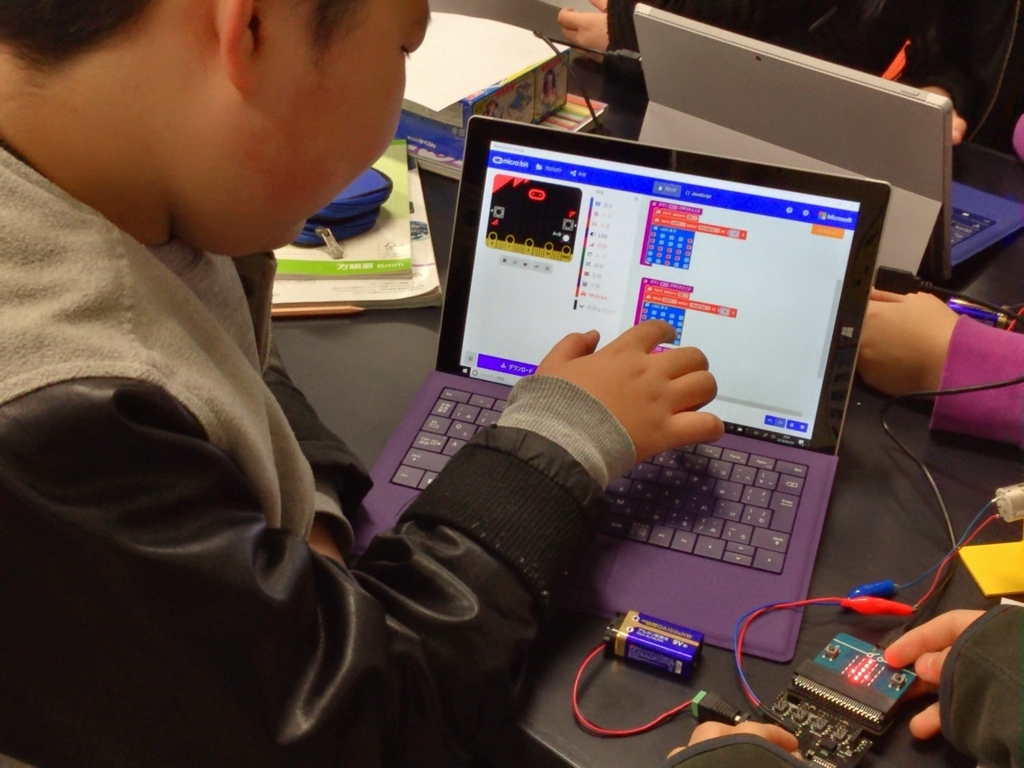

授業の中でmicro:bit(モータードライバー)にケーブルやワニ口クリップとの接続をする過程がありました。こうした過程はなかなかわかりにくいことが多いですが、金先生はプロジェクタで小さいmicro:bitやモータードライバーを拡大して見せて説明していました。こうして手元を大きく見せることで説明がわかりやすくなると思いました。

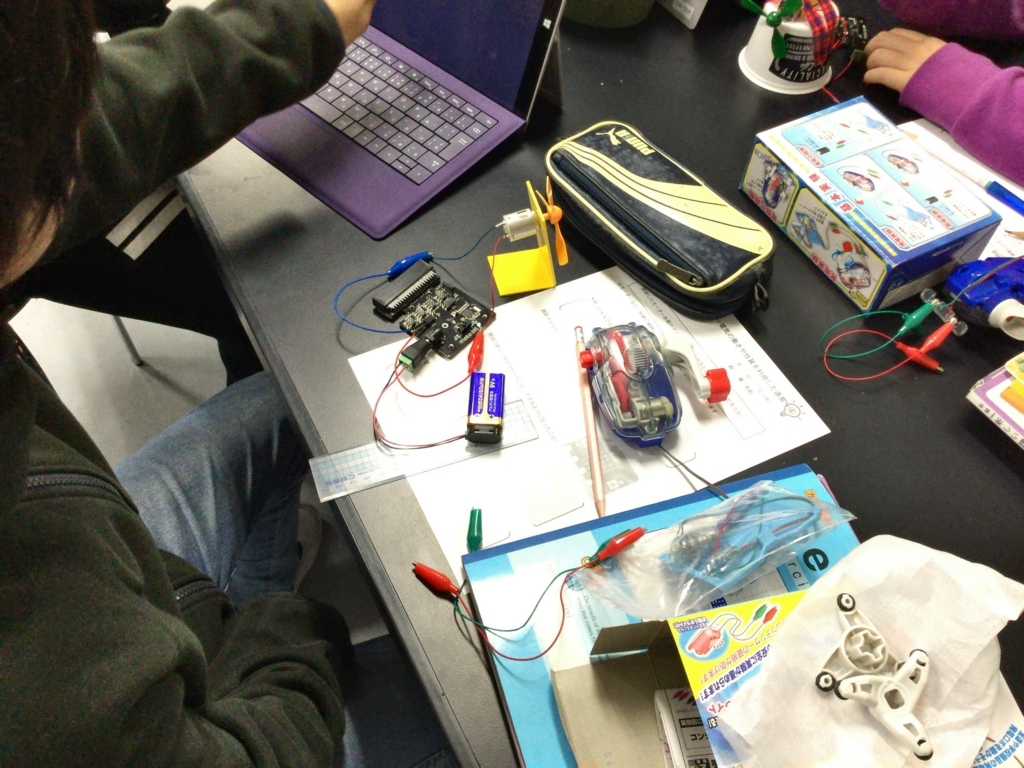

micro:bitは、電気のはたらき実験キットと接続して使われていました。実験キットの中に同梱されているLED電球、手回し発電機(モーター、ロボット)とmicro:bitをケーブルで接続して、プログラムを組んでいました。こうすることで、手回し発電機として使っていたものを、プログラムで他の機能をさせることができるということを理解してもらうことができます。「プログラミングのために用意された物」をプログラミングの教材として使うのでなく、これまでに別の機会に使った物を「自分たちが役立つようにする物」として理解してもらうきっかけになると思いました。

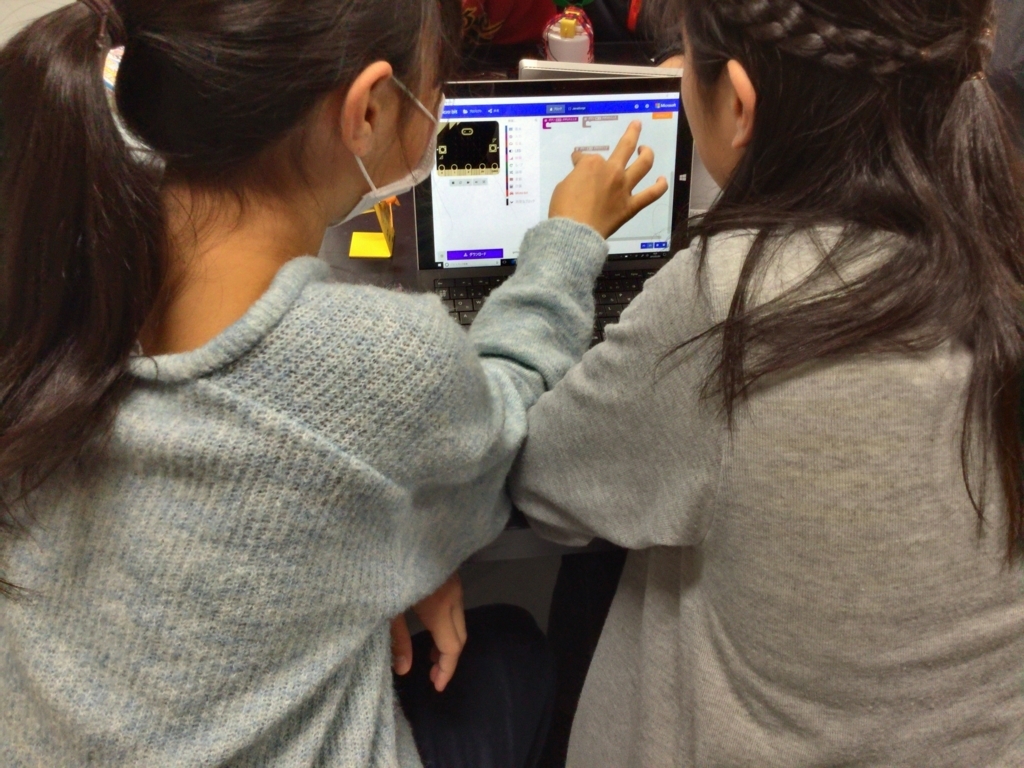

今回はwindows 10で動作するアプリMakeCode for micro:bit のベータ版を使用していました。ブラウザ版と全く同じなのですが、「ダウンロード」を押したら勝手にmicro:bitに入るのはアプリ版の特徴です。ブラウザ版はダンロードした後、hex.ファイルをmicro:bitに移動させる必要があります。この移動の手間がなかった分、動作エラーもなく児童はスムーズに実験や開発ができていたと思います。

最初は、金先生が見本の動きを見せて、それとまったく同じように動くプログラムを作ることが課題として出ます。何もないところから動かすよりも、「先生が見せたものと同じように動かそう」というふうに課題として設定されることで、問題解決の雰囲気が出て、協力して考えていく雰囲気が出しやすいように思いました。

サンプルを作って、どう動かせばいいのかということがわかってきたら、micro:bitを使って、どんな動きをさせようか考えて、オリジナルのプログラムを作っていきます。さっき作った先生の見本を再現したプログラムを改良していくペアもあれば、完全にオリジナルで作っているペアもありました。

Aのボタンに順回転、Bのボタンに逆回転を設定して、それをロボットに接続して、床を走らせている子たちもいました。逆回転のときのモーターを速く回転させることで、虫が後ずさりしているように見立てて、「どれだけ臆病だよ」と笑っていました。こういう見立てをしながら動きをプログラムしたりするのは、子どもたちの得意なところだと思いますし、そうして自由に動きをプログラミングしていくのは楽しいのだろうなと思いました。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)