2024年5月29日に東京学芸大学附属小金井小学校を訪問し、岩田裕輝 先生が担当する3年1組の社会の授業を参観させていただきました。この日は、小金井市にはどのような公共施設があるかを考える授業でした。

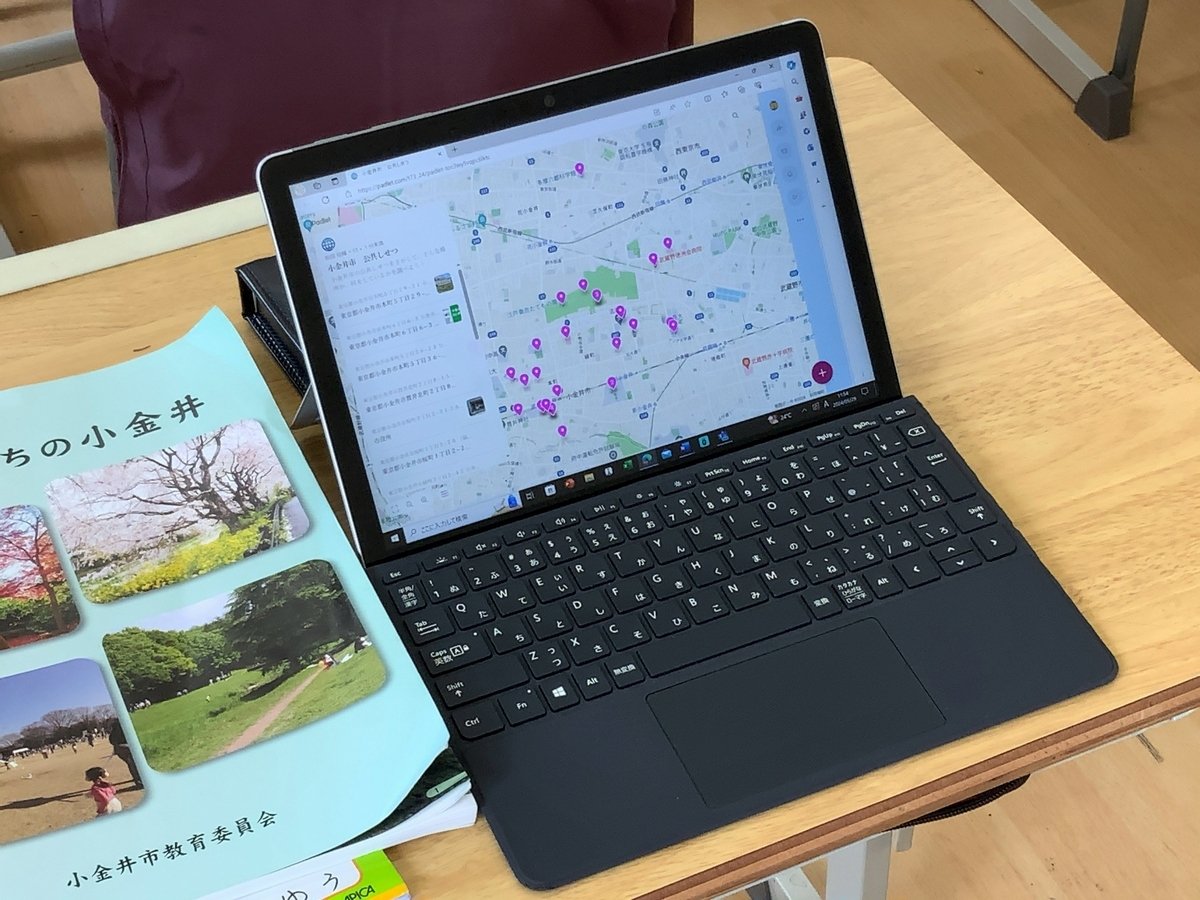

使っている副教材「わたしたちの小金井」には小金井市の地図と建物の写真が掲載されていて、子どもたちからは「ここ、通ったことある!」と声があがっていました。自分たちの知っているところが教材として使われることで、学習内容が身近になることを感じます。

岩田先生は「公共の施設は、みんなのためにつくられた物や場所だね」と説明してから、「公共の施設って、どんなところがある?」と質問をします。すると、子どもたちからは図書館、警察署、消防署、体育館、市役所、公園、友達の家、学校、病院、お寺…とさまざまな言葉が出てきました。

岩田先生が「いろいろ出てきたけど、公共の施設っていうのは、どういうものかな?」と確認すると、「ああ、みんなで使うものか」「じゃあ、アパートは?」「図書館はなくても暮らせるね」「保育園は?」「劇場は?」「映画館?」「スーパーは違うか…」と、“みんなのためにつくられた”という公共施設の定義から発想して、たくさんの人が一緒に使う施設がどんどん出てきました。

岩田先生は、小金井市にある公共施設をみんなで調べて地図を作るということを伝えます。Teamsの「社会」チャネルに、Padletのリンクと小金井市のリンクが岩田先生から送られていました。

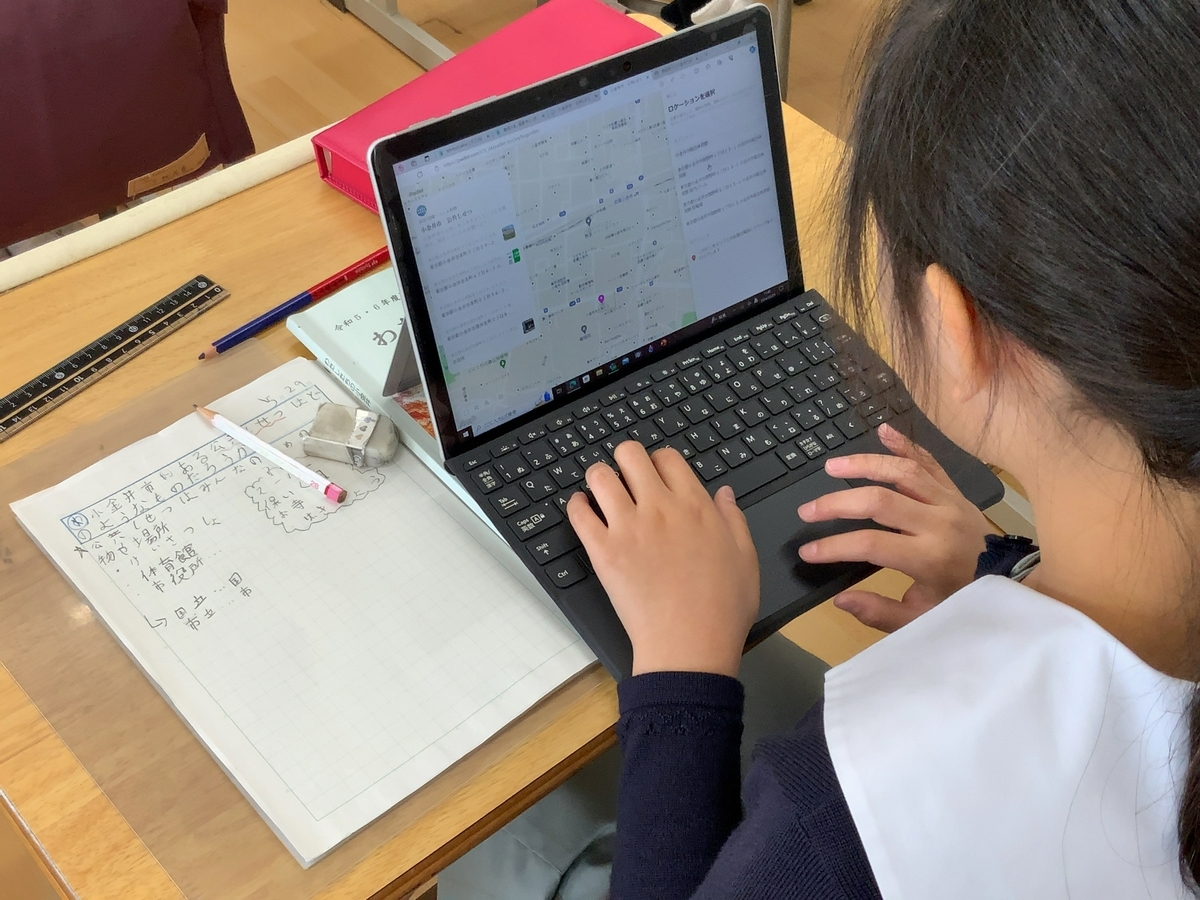

子どもたちが自分のSurface Go 2でPadletにアクセスすると、小金井市の地図がボードに表示されています。掲示板的に活用されることが多いPadletですが、こうして「地図」のボードを使うことで共有の地図を簡単に作ることができます。

最初に岩田先生が例として地図に書き込む方法を紹介します。小金井市の公共施設の名前で検索して、「どんな場所か?」「何をしているか?」「はたらいている人は何をしているか?」を書くと、地図上にピンが立ちます。こうしてみんなで小金井市にある公共施設を調べてどんどんピンを立てていくと、みんなで1つの小金井市の公共施設の地図を作り上げることができます。

小金井市のサイトもTeamsで共有されているので、そこに載っているいろんな施設を見ながら「どんな場所か?」「何をしているか?」「はたらいている人は何をしているか?」を自分で調べることもできます。

Padletの地図上に子どもたちが立てたピンが増えてきたところで、みんなにモニターに注目してもらって全体で確認をします。岩田先生は「ニトリやイトーヨーカドーは小金井市の施設ではないですね」「神社やお寺はどうですか?」というふうに子どもたちが立てたピンのいくつかを確認していきます。

子どもたちからも、たくさんの質問が出てきました。「病院は?」と子どもたちが訊くと、「大きい市だと、市立病院がありますが、小金井市にはないですね」と岩田先生が答えます。そのほかにも、「公園は?」「老人ホームって公共施設?」と質問が次々に出てきていました。「ホームページには何て書いてあった?」と岩田先生が質問を返すと、情報を確認して発表してくれます。

こうしてやりとりをしながら、公共施設がどういうものなのかについてたくさんの例を共有できて、どういうところに注目すればいいのかがわかるようになっていくと思います。一人ずつ独立して自分のSurface Go 2でピンを立てる作業をしているだけでは、こうした学びはできません。岩田先生が途中でみんなで意見を出し合ったり質問を共有し合ったりすることで、協働して学ぶ場を作ることができていたと思います。

最後にみんなでPadletで作った地図を見て、気づいたことを発表してもらいます。子どもたちからは、「体育館が公園の中にある」「駅の周りに(公共施設が)たくさんある」「警察署、消防署とか、生活に関わるものがたくさんあった」などの気づきが発表されました。

最後にふりかえりをノートに書いて授業は終わりました。Padletを使ってみんなで地図を作れば共有が簡単にできて、たくさんの事例を扱うことができます。Padletの地図では写真を貼り付けることもできるので、実際に行ったことがある公共施設などの写真を貼ることで、より詳細な地図を作ることもできそうで、いろいろな発展性を感じる授業でした。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)