2024年5月13日に軽井沢風越学園を訪問し、澤田英輔 先生が担当する5年生・6年生合同の「作家の時間」と「読書家の時間」の授業を参観させていただきました。このレポートでは、「作家の時間」の授業の様子を紹介します。

はじめに

軽井沢風越学園では、スタッフ(先生)のことをニックネームで呼ぶので、子どもたちが呼んでいたようにこのレポートでもニックネームの「あすこま」さんと呼ぶことにしたいと思います。

あすこまさんの授業は、赤いカーペットが床に敷かれている「赤床(あかゆか)」と呼ばれるスペースと、机と椅子があって書き物ができる「00(ゼロゼロ)」と呼ばれる教室を使っていました。

「作家の時間」は、子どもたちが赤床のスペースへやって来てカードを引いて始まります。カードには番号が書いてあって、その番号の場所に座るとみんなでぐるりと大きな円ができます。5年生と6年生が交互に座るようになっていて、隣の人といろいろな話ができるようにしているそうです。

漢字さがし

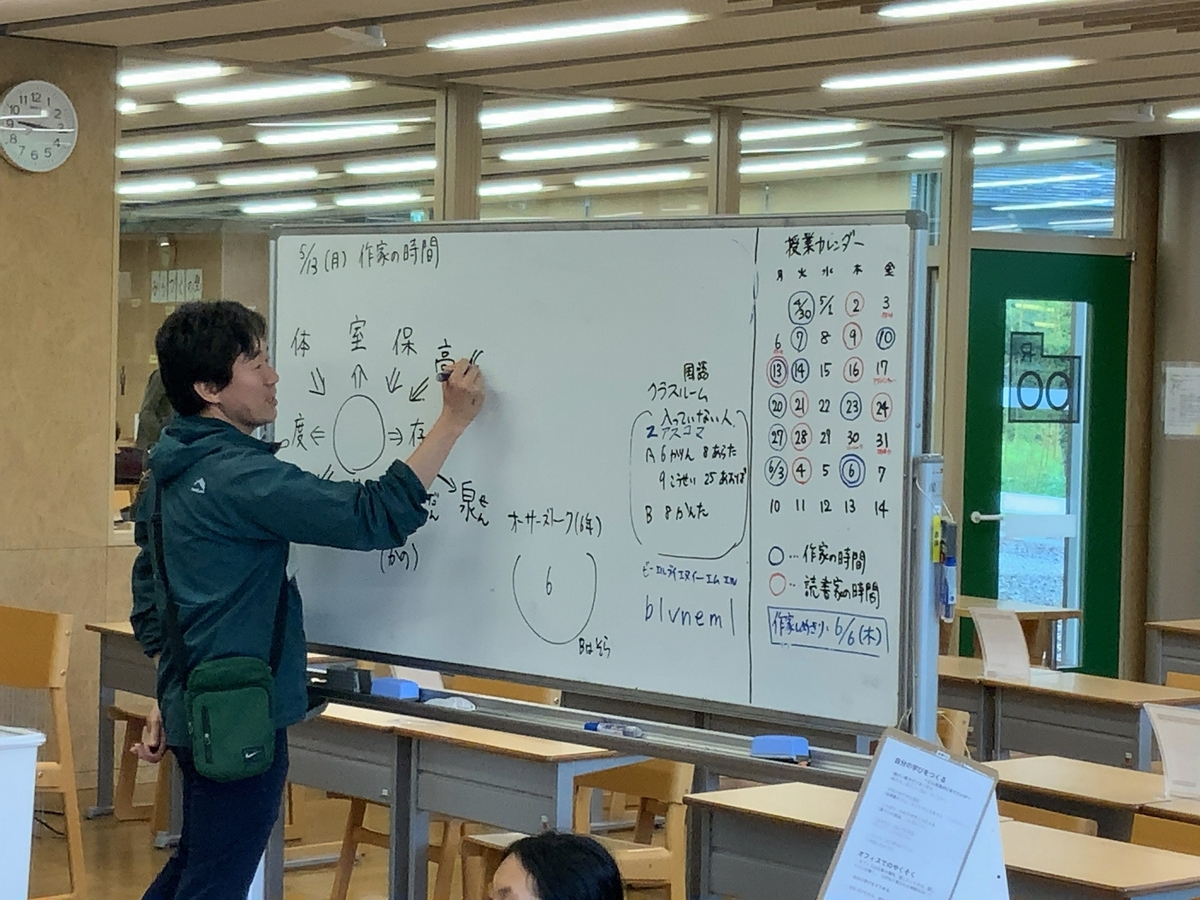

子どもたちは赤床のスペースに来ると、ホワイトボードに書かれている「漢字さがし」の問題にすぐ取り組みます。この日は、“室”・“度”・“存”・“情”の前につく、共通の1字の漢字を探す問題をあすこまさんが書いていました。

わかった子は、「“体”が前につく」「後ろに“泉”がつく」など、ヒントになる漢字をどんどん出してくれます。本棚から漢字辞典をとって参考にしている子もいました。どんどんホワイトボードに書かれる文字が増えていきます。この日の答えは「温」の漢字だったのですが、「“室”は、上にも下にもつくね!」と気づいた子もいて、「ほんとだ、温室も室温もあるね!」と盛り上がりました。

漢字さがしの問題は、子どもたちが作ってくれているそうです。漢字さがしをするのが楽しみで、時間になると急いで来る子もいるそうで、漢字を通して言葉に触れて楽しむ機会になっていると感じました。

ことばらぼ

この日は月曜日だったので、あすこまさんは「ことばらぼ」をみんなに配ります。「ことばらぼ」は毎週発行されていて、子どもたちが「作家の時間」と「読書家の時間」でどんなことに取り組んでいるのかが書かれています。1週間の予定も書かれているので、みんなで今週の「作家の時間」と「読書家の時間」でどんなことをするのかを確認していきます。

『それで、いい』と「作家の時間」

あすこまさんは『それで、いい』(作/礒みゆき、絵/はた こうしろう)という本をみんなと一緒に読みました。

あらすじとしては、絵を描くのが大好きなきつねがヤマネコとアヒルに絵をダメ出しされて、すごい絵を書いてみんなを驚かせたくて何枚も何枚も絵を描き直すんだけど、描くほどにつまらなくなってしまって、最後は自分の絵を塗りつぶして、絵を描けなくなってしまう、というお話だそうです。

あすこまさんは、この本を紹介した意図を「この本を読んでいて、作家の時間のことだな、と思ったんだよね」と子どもたちに伝えます。「文章を書くときのいちばんの敵は、この本のなかのヤマネコとかアヒルの声なんだよ。“もっとうまく”、“もっとちゃんと”という声が自分の中で響くんだよ。そういう人、いない?その声を聴いたことがないのはいいことだよ。大事にしてほしい」とあすこまさんはみんなに語りかけます。

この日、子どもたちは「作家の時間」で「真似からはじめて、」というユニットに取り組んでいました。子どもたちは、好きな作家の作品を真似することから始めて、設定を変えたり、文章を変えたりしながら、文章を書いていくそうです。こうして「何かを真似ようと書くことで対象の理解も深まるし、読むことと書くことをつなげることができる」とあすこまさんはブログで書かれていました(参照:「自分も教室で書く」をはじめて、数日たった今の覚え書き)。

「書き手の権利10か条」

『それで、いい』を紹介した後で、あすこまさんは「書き手の権利10か条」を、いま取り組んでいる「真似からはじめて、」でやっていることと結びつけて伝えていきました。各条の下に書いたのは、あすこまさんが子どもたちに伝えた言葉です。

- 読まれない権利

- 「作品を書くけど、それを作品集に載せたくないなら、言ってください。」

- 書き直したり、消したりする権利

- 好きな場所で書く権利

- 「00教室と赤床の教室で自由に書いていいよ。」

- 信頼できる読み手を得る権利

- 「さっきの『それで、いい』のアヒルたちのような言葉を言わない、信頼できる読み手を得られるといいね。僕も、みんなにとって信頼できる読み手でいたいです。」

- 書いている途中で道に迷う権利

- 放り出す権利

- 考える時間をとる権利

- 他の書き手から借りる権利

- 「他の書き手から借りて、真似することから始めよう。いまやっている、「真似からはじめて、」が、まさにそれだね。」

- 実験をしたりルールを破ったりする権利

- パソコンを使ったり、絵を描いたり、紙とペンで書いたりする権利

「書き手の権利10か条」を紹介しているときに、あすこまさんが「子どもたちが書く文章の課題を出す人」あるいは「子どもたちが書いた文章を評価する人」として存在するのではなくて、「書き手として子どもたちを尊重している仲間(あるいは先輩)」というふうに見えたのが印象的でした。

「真似からはじめて、」

「書き手の権利10か条」をあすこまさんが紹介した後、子どもたちは好きな場所で作品を書き始めました。あすこまさんは「それぞれに良い時間を過ごしてください」と言って子どもたちを送り出していました。ここから子どもたちは一人ひとり、作家となります。

子どもたちはみんな自分の作家ノートをもっていて、創作活動を一人ひとり自由にしていました。例えば、「ぐりとぐらをまねして2匹のリスにする」というふうに、どんなところを変えるかを書いたり、登場人物の設定を書いたり。関係図を書いたり、イラストを描いたりしていました。こういう書き方をするときには、ノートの自由さがとてもあっていると思います。

あすこまさんは「ノートは実験の場だよ。作家ノートでいろいろ試してみて」と子どもたちに声をかけていました。

子どもたちは、あすこまさんに同じ書き手として相談をもちかけます。「あすこまー、この本を真似しようと思ってるんだけど、どうやったらいいと思う?」と声をかけてきた子に、あすこまさんは「一緒に考えようか。どういうところが難しい?」と問いかけて、一緒に考えていきます。

書く手が少し止まっている子には「今日、どうするの?」と声をかけていきます。そうして声をかけると、「最近、オレが読んだ本を真似しようと思う。読書家の時間でもうちょっと読んでみる」と、どうしたいかを子どもが自分で考えて答えていました。

こうして「作家の時間」と「読書家の時間」が繋がっているのがいいなと感じました。

Chromebookを使って文章を書き始めようとしている子たちもいましたが、「作家ノートである程度考えてから、パソコンで書き始めてごらん。そこに挑戦してみて」とあすこまさんは言い、まずは作家ノートの方にどんどん書いてみることを勧めます。しばらく作家ノートでいろいろなことを書いた後で、Googleドキュメントでテンプレートを配布して、そこに書いてもらう予定だそうです(手書きでの入稿も可能です)。

「作家の時間」の間、あすこまさんも子どもたちと机を並べて一人の書き手になっていました。子どもたちに見本を見せるために書いているのではなく、純粋に一人の書き手として新聞記事を読んで、新聞記事の真似からはじめて、書いていました。子どもたちは、あすこまさんが自分たちと同じように書き手になっている姿を見られます。

オーサーズトーク

授業の最後には、オーサーズトークの時間がありました。授業の最初に引いたカードの番号で、オーサーズトークの担当が決まっています。この日は6番のカードをひいた子がオーサーズトークの担当でした。

みんなで赤床のスペースに戻って、最初に座っていたように大きな円になってオーサー(author=著者)の話を聴きます。オーサーはゲストとしてクラスに来ていて、話を聴くみんなはオーサーから学ぶ時間になります。

オーサーは自分が書いている作品について、「パターンや流れを作ってました。仲悪い人がいて…」というふうにみんなに紹介します。途中からはあすこまさんがインタビュアーになって、「何を真似するつもりなの?」「今日で、4回終わったところだけど、進み具合はどんな感じですか?」「次回はどんなことするの?」というふうにやりとりが進んでいきます。

途中、子どもたちの集中力が切れてしまうこともありましたが、そのとき、あすこまさんは「それぞれにとって信頼できる読者でいてほしい」と「書き手の権利10か条」にひきつけて、こうあってほしいという姿を伝えていました。「こうであるべき」ではなくて、「こうあってほしい」と伝えるあすこまさんの言葉がとてもいいなと思いました。

みんなが書いていた作家ノートがとても個性的でおもしろかったので、オーサーズトークで作家ノートをモニターで映し出して、それを示しながらオーサーが自分の作品を紹介してもいいかな、と思いました。

創作の過程というのはなかなか見えないことが多いので、他の人の作家ノートを見て、「あ、こういうふうに書いてもいいんだ」と気づくことができる子もいるように思います。それも、「書き手の権利10か条」の「他の書き手から借りる権利」や「実験をしたりルールを破ったりする権利」に繋がるかもしれないなと思いました。

最後に、ふせんにオーサーズトークをしてくれた人へのフィードバックコメントを書きます。ふせんを受け取ったオーサーは、フィードバックコメントを自分の作家ノートに貼っていました。

まとめ

あすこまさんが、「作家の時間」のなかで子どもたちを書き手として尊重し、彼らが書きやすくなる環境を作っているのがとても印象的でした。先生がどんな言葉づかいをするか、どんな立ち居振る舞いをするかで、「作家の時間」の雰囲気は大きく変わるのだろうなと感じました。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

▼参考エントリー

blog.ict-in-education.jp

(為田)