2024年5月13日に軽井沢風越学園を訪問し、澤田英輔 先生が担当する5年生・6年生合同の「作家の時間」と「読書家の時間」の授業を参観させていただきました。このレポートでは、「読書家の時間」の授業の様子を紹介します。

トークカードを使ってトーク

この日の「読書家の時間」は、自分たちで作ったトークカード(トークテーマが書かれたカード)を使ったミニレッスンから始まりました。5年生と6年生合同のクラスなので、あまり話したことがない人とも話をしてもらうためにテーマをトークカードで設定していました。

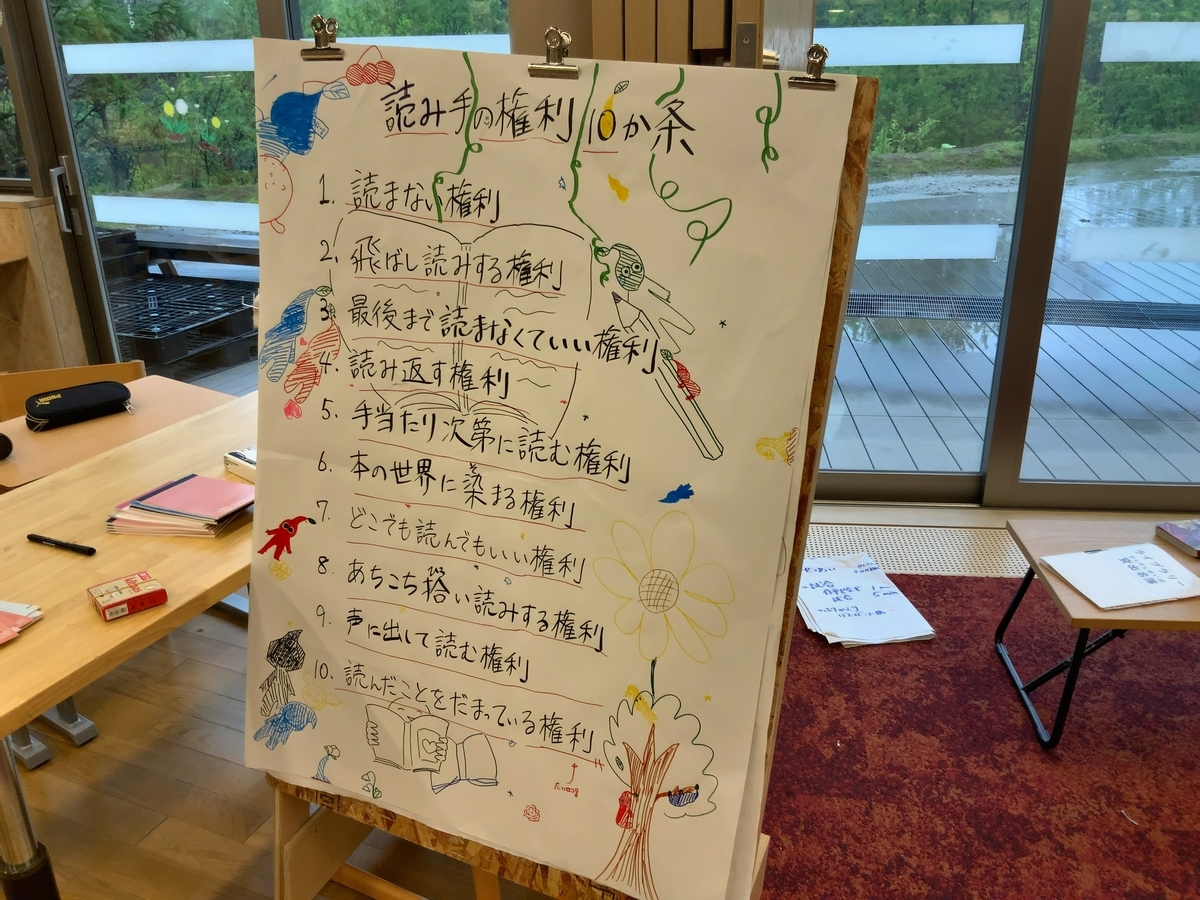

「読み手の権利10か条」

その後で、「読み手の権利10か条」をあすこまさんが紹介します。子どもたちからは、「これ、さっきもやった?あ、さっきは書き手だった!」という声があがっていました。「読み手の権利10か条」は以下のとおりです。

- 読まない権利

- 飛ばし読みする権利

- 最後まで読まなくていい権利

- 読み返す権利

- 手当たり次第に読む権利

- 本の世界に染まる権利

- どこでも読んでもいい権利

- あちこち拾い読みする権利

- 声に出して読む権利

- 読んだことをだまっている権利

それぞれの項目について、子どもたちに「飛ばし読み、したことある?」「本を読み返したりする?」というふうに問いかけていきます。読書を始めると、なんとなく最後までがんばって読み進めなければいけない、という気になりますが、そんなことはないのだと教えてくれる10か条だなと思います。

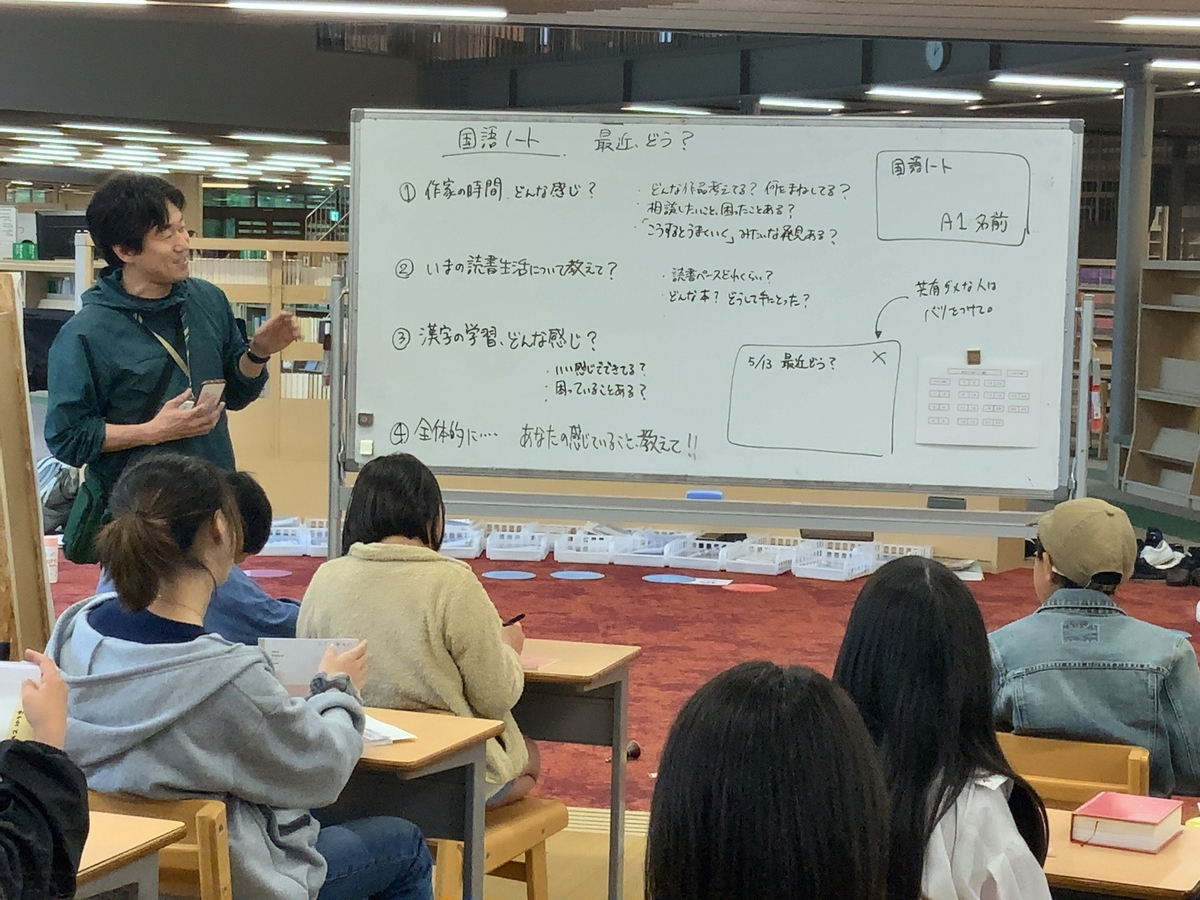

国語ノートでみんなのことを知る

あすこまさんは、「子どもたちに良き書き手になってほしいし、良き読み手になってほしい。そのために、子どもたちのことを知りたい」とおっしゃっていました。時間をかけて子どもたち一人ひとりとカンファランス(1対1のミーティング)をすることもできますが、今回はみんなのことを知るために、国語ノートに思いを書いてもらうことにして、ゼロゼロに移動して国語ノートを子どもたちに手渡します。

国語ノートに書いてもらいたいことを、あすこまさんは以下のようにホワイトボードに書きました。子どもたちはそれぞれの質問にしっかり自分の言葉で答えてくれていました。

- 作家の時間、どんな感じ?

- どんな作品考えてる?

- 何をまねしてる?

- 相談したいこと、困ったことある?

- 「こうするとうまくいく」みたいな発見ある?

- いまの読書生活について教えて?

- 読書ペースどれくらい?

- どんな本?どうして手にとった?

- 漢字の学習、どんな感じ?

- いい感じでできてる?

- 困っていることある?

- 全体的に…

- あなたの感じていること、教えて!!

「クラスのみんなと共有してほしくない人は、右上に「×」を書いておいてください」と、あすこまさんは言います。

あすこまさんの授業には、たくさん子どもたちが「選ぶ」場面があります。これは、子どもたちを「書き手の仲間」であり「読み手の仲間」であると思っているからこそだと思います。こうした関係性がとてもいいなと感じます。

「読書家の時間」

国語ノートが書けたら、自分の読みたい本を読む時間になります。この日は、外で本を読む「おそと読書」の予定だったのですが、あいにくの雨だったので室内で本を読みます。みんないろんな本を読んでいます。

軽井沢風越学園は、ライブラリーが校舎の真ん中にあります。というか、ライブラリーのなかに教室として使える部屋やスペースがたくさんある、という感じです。本が身の周りにいつもたくさんある環境で、子どもたちは毎日学んでいます。

「読書家の時間」の間、子どもたちはいろんな本を読んでいました。あすこまさんに紹介された本や、友達から紹介された本など、本との出会い方もさまざまなようです。さっき書いていた国語ノートの「いまの読書生活について教えて?」のところには、たくさんの本の名前が書いてあったし、あすこまさんも子どもたちがどんな本が好きで、「あ、このシリーズ、好きそうだよね!」と、本好きの会話をしていたのが印象的でした。

こうしてたくさんの本を読んでいるからこそ、「作家の時間」で「真似からはじめて、」というところで真似したい文章を見つけられるのだと思いました。

音読マスター

本を読んでいるのと並行して、音読マスターの取り組みも行っていました。「ことばらぼ」に、今年の読書家の時間では、「みんなに幅広い文章に出会ってもらう」「全国の小学生がどんな文章で勉強しているのか知る」「音読の練習をする」を目的にして、音読マスターを実施します、と書いてありました。

「読書家の時間」に、毎回決まった人に決まった題材を音読をしてもらっているそうで、その前にストップウォッチでタイムをはかりながら音読の練習をしている子たちもいました。

窓の詩

あすこまさんたちが「作家の時間」と「読書家の時間」で使っている赤床とゼロゼロのスペースの窓には、詩が書いてありました。 この日のゼロゼロの窓には、阪田寛夫さんの「せかいびょういん まちあいしつ」が書かれていました。「作家の時間」の「真似からはじめて、」で、この「せかいびょういん まちあいしつ」の文章を作家ノートに書いている子もいました。「作家の時間」と「読書家の時間」が繋がっているのだということを感じます。

窓の詩は、月に1回程度の頻度で候補の詩作品を一緒に読んで、子どもたちの投票で上位になった作品を、あすこまさんが窓に書いて、希望する子にイラストを描いてもらうそうです(参照:まさかのお休みスタートの新学期。復帰週の「窓の詩」に元気をもらった。)。

まとめ

「読書家の時間」では、子どもたちが自分の好きな本を自分のペースで読んでいる様子が見られました。また、自分の好きな本について、自分の好きな本を書いた著者について、あすこまさんと語り合っている子もいて、ここでもまた、あすこまさんは子どもたちと一人の読み手として仲間なんだな、と感じました。

この、読み手としての仲間の輪が、他のスタッフ(先生)との間にも広がっていったり、保護者様とも広がっていったり、そういう読み手のコミュニティができたらおもしろそうだな、と感じました。

No.3に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)