弊社フューチャーインスティテュートは淑徳小学校放課後クラブ「淑徳アルファ」内で、コンピュータを使ってさまざまな活動を行う授業「カズトロジー」を実施しています。

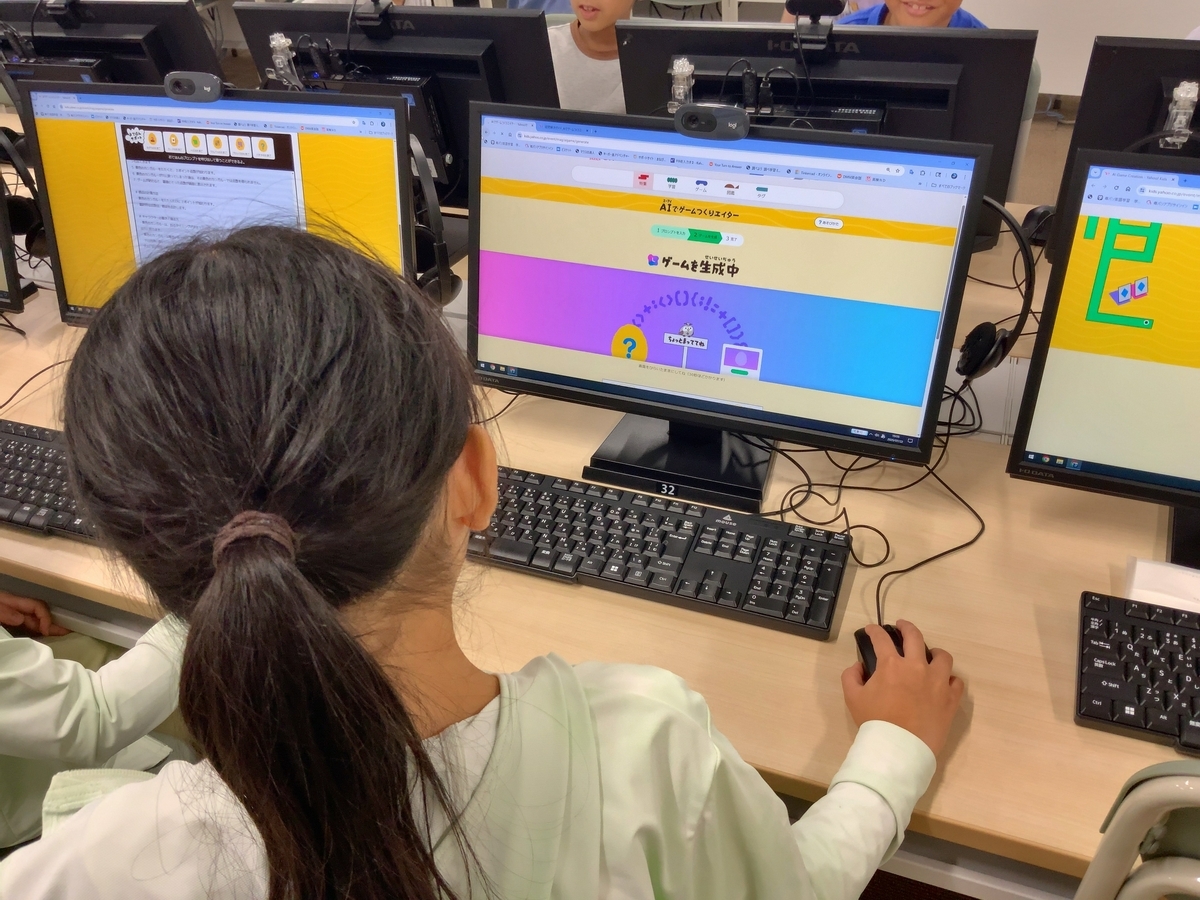

毎年夏休みは通常よりも参加者が少ないので、学期中のカリキュラムを進めるのではなく、「いつもとちょっと違うことを体験できる」ようにと思って内容を決めています。7月22日と29日の2回の3年生の授業で、Yahoo!きっずの「AIでゲームつくりエイター」を使って、生成AIを使って簡単なゲーム作りを体験してみました。

「AIでゲームつくりクリエイター」では、「モグラたたき」「しんけいすいじゃく」「ヘビゲーム」「マルバツゲーム」「ブロックくずし」の5種類のお手本のゲームを生成することができます。最初は、みんな同じゲームでやった方がわかりやすいので、「モグラたたき」を選びます。

「モグラたたき」のたまごを選ぶと、画面の下にプロンプトが表示されます。まずは、何もいじらずにそのまま「ゲームを生成」のボタンを押します。

ゲームが生成されたら、まずは遊んでみてもらいます。同じ「モグラたたき」を選んで、同じプロンプトでゲームを生成しているのに、隣の人と違う見た目のゲームができあがりました。「え、違うんだけど!」「こっちの方がいい」とお互いのコンピュータで生成されたゲームを見て言い合います。

生成されたゲームを遊んでみて、「もうちょっとこういうふうに変えたいな」と思うところを、自分でプロンプトを書き変えてみて、生成し直してもらいます。

「プレイできる時間」や「モグラをたたいたときに入るポイント」などゲームのルールを変えたり、キャラクターを「モグラ」から他の動物に変えたり、プロンプトを書き変えたら、ゲームを生成してみて、どんなゲームが出来上がったかを見てみます。

「AIでゲームつくりエイター」の操作方法と生成AIでゲームを作る感覚を知ってもらったところで、1回目の授業はここまでとしました。

2回目の授業では、他のゲームを選んで自分で好きなようにゲームを作ってもらいます。基本的な操作と、プロンプトの書き変え方、ゲームの生成方法はわかっているので、子どもたち一人ひとりが自分のやりたいようにゲームを作る時間をとりました。

生成AIでゲームを作ってみるということの体験ができた2回目の授業の後半では、ゲーム作りに飽きてしまった子もいました。

「先生、本、作りたい」と1学期の続きをやりたいという子がいたり、「毎パソ(毎日パソコン入力コンクール)の練習してもいい?」と学校の授業で取り組んで課題をやりたいという子もいました。どちらも「いいですよ」と答えて、教室のなかでは生成AIでゲームを作る子たちと、本を作っている子たちと、タイピングの練習をしている子たちとが並行しているようになりました。

「ゲーム作り」にみんなが没頭できるわけではないので、生成AIを入り口にしつつ、ゲーム以外の出口も体験してもらえるように授業を設計した方がよかったかな、と課題を感じました。

No.5に続きます。

(為田)