2024年12月9日に柏市立大津ケ丘第一小学校を訪問し、杉山雄太 先生が担当する4年2組の国語『クラスの「不思議ずかん」を作ろう』の授業を参観させていただきました。

授業の最初に杉山先生が「何をする勉強なのか、自分で教科書を読んでみてください」と言うと、子どもたちは教科書を開いて『クラスの「不思議ずかん」を作ろう』のページを自分で読み進めていきます。

教科書を読み終わったら、子どもたちは自分のChromebookを開いて、Googleクラスルームで「4年2組」のストリームにアクセスします。ストリームには「クラスの「不思議ずかん」を作ろう はどんな勉強ですか?何をしますか?」という杉山先生からの投稿が表示されています。

この杉山先生の投稿のコメント欄に、子どもたちはどんな勉強をするのか、教科書を読んで思ったことを書き込んでいきます。「学校の不思議なところを探す」「自分で相手に簡単に説明をする」「身の回りの不思議を集めて書きたいことを選ぶ」「自分が不思議だと思ったところを調べる」「題名を考える」など、たくさんのコメントが書き込まれていきました。

こうしてたくさんのコメントをGoogleクラスルームのストリームに集約することで、子どもたちが自分のペースでたくさんの意見を読むことができるようになります。

杉山先生は、身のまわりの不思議を集めた教科書の図を示して、同じように自分の身のまわりの不思議をたくさん集めて、そのなかからクラスの「不思議ずかん」に書きたいことを選んでいくことを伝えます。

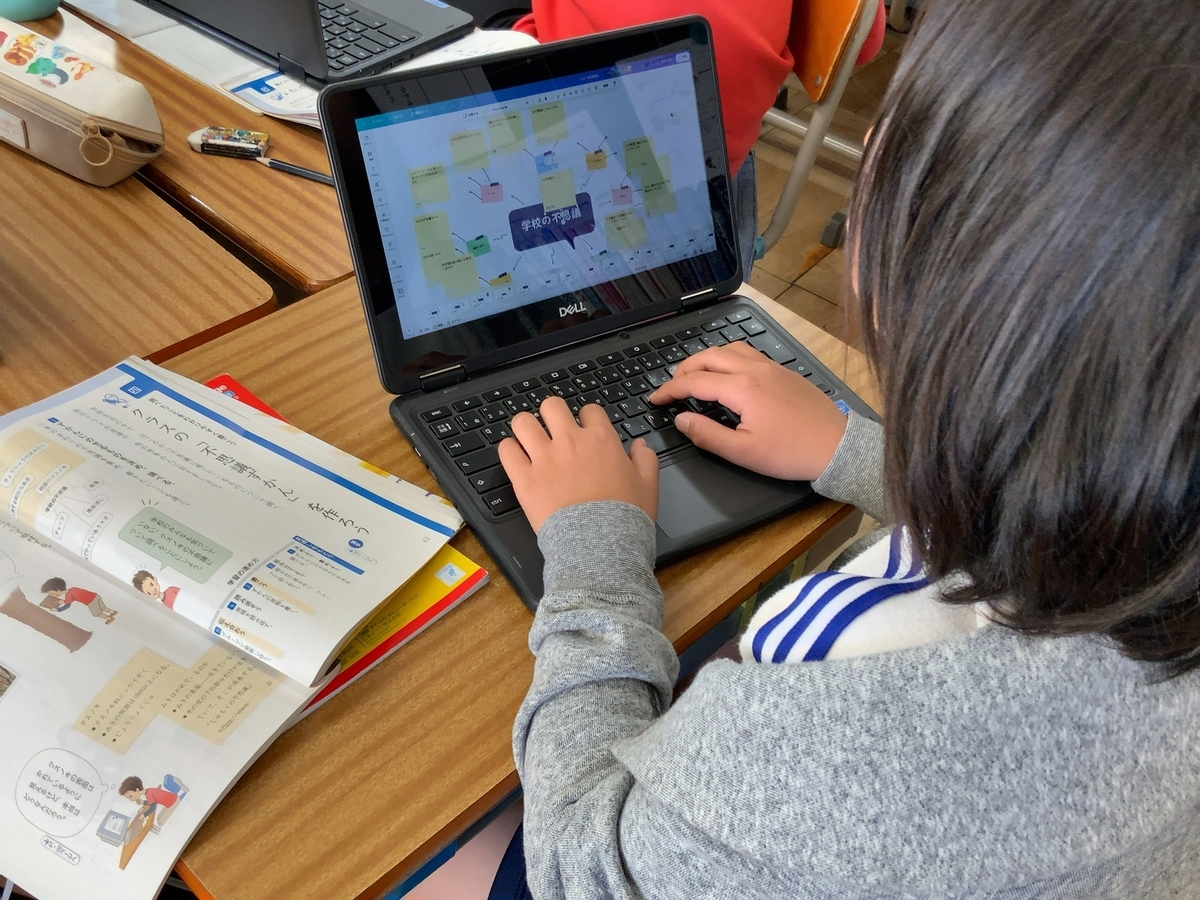

子どもたちは自分で見つけた不思議を書くためにCanvaを起動します。杉山先生が作ったCanvaのファイルがクラス全員で共有されていて、子どもたちは一人1ページずつ使います。自分のページを開くと、「学校の不思議」と中央に書かれたマインドマップが表示され、自分で見つけた学校の不思議を書いていきます。

杉山先生が、「学校の不思議って、どんなのがある?」と杉山先生が質問すると、「なんでホワイトボードなの?」「クラスの札に絵が書いてあるのはなんで?」などの答えが返ってきました。そうした不思議を付箋に書いてマインドマップに配置していきます。

子どもたちがCanvaで作っているマインドマップはクラスで共有されているので、ページをクリックすれば、クラスメイトが書いているマインドマップを簡単に見ることができます。途中で杉山先生は「友達のシートをのぞいてみて」と言って、子どもたちが相互参照する機会を作っていました。自分一人で不思議を見つけるだけでなく、クラスメイトが見つけた不思議から発想して思いつくこともあります。ページをクリックするだけで相互参照が簡単にできるのも、Canvaでファイルを共有しているからこそです。

少し時間が経ったら、マインドマップを広げていく活動に入ります。「校庭のクスノキ」と書かれた付箋から、「かれているみたい」「恐竜の足みたい」「入学する前からある」というふうに不思議が繋がって広がっている、教科書に載っているマインドマップを例として見せます。

教科書の例を見て子どもたちは、自分で最初に書いた不思議から、不思議に思うことを広げて繋げていきます。杉山先生は、「広げやすいものと広げにくいものがあります。広げられるものから広げてください」と説明していました。

Canvaをプロジェクタで映して、ページを一覧できるように表示すると、クラス全員のマインドマップの進行具合を見ることができます。

ここで杉山先生は、何人かのマップを映して紹介して、どれくらい付箋を書いているかをみんなで確認します。たくさん付箋を書いた子もいますし、付箋の数が少なくてマインドマップが広がっていない子もいます。杉山先生は、「付箋の数は多くても少なくてもいいけど、付箋がゼロだと次に広げていけないので、グループで画面を見せながら話し合ってみましょう」と言います。

子どもたちはグループで、自分のChromebookでマインドマップを見せて説明します。杉山先生は、「見せ合って、話し合ってくださいね」と言っていました。ただ見せるだけでなくて、お互いにどう思ったかを伝え合う時間を大事にしているのが印象的でした。

お互いのマインドマップを見せ合った後で、「1分だけ、付け足す時間を作ります。何を広げられそうか、もう少し何を調べたらおもしろいか、というのを考えてみてください」と杉山先生が言うと、子どもたちはマインドマップに付箋を書き足していました。

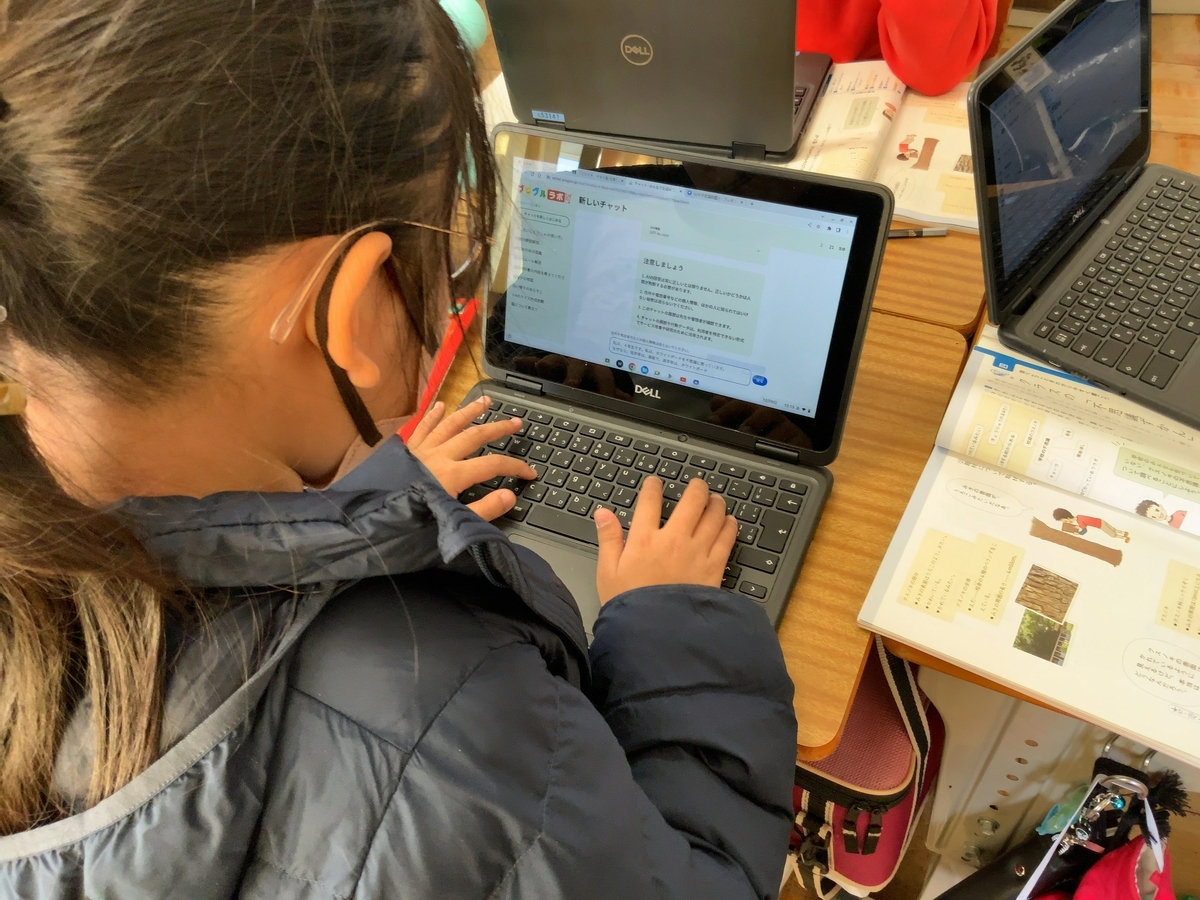

杉山先生が「広がらなくなっちゃったらどうしますか?」と質問すると、子どもたちから「友達にきく!」「生成AI!」という声が返ってきました。「なかなか出てこない、という人は、AIを使ってもいいと思います」と杉山先生は言います。

「生成AIって、インチキ多いからなー」「それは、きき方の問題じゃね?」というやりとりをしている子たちもいて、生成AIを教室でよく使っているのだなと感じました。

杉山先生がCanvaに新しく1ページ追加して、タイトルに「生成AIにどう聞くと良さそう?」と書いて、子どもたちが意見を書き込めるようにしました。こうして共有ページを作ることで、クラス全体での生成AIの使い方のノウハウを1ページに集約して全員が見られるようになります。

子どもたちが書き込んでいた生成AIを使うノウハウの付箋には、「いまやっていることを教えてからきく」というようにプロンプトを書く方法が書かれていたり、「小学一年生くらいでもわかるぐらい簡単にしてください」「僕は4年生です。ホワイトボードの不思議について調べています。マインドマップに広げられるようにお願いします」というように実際のプロンプトの例文が書かれていたりしました。その他にも「加湿器があるのはなぜなんですか」「校長室はなぜパソコンとけいがいっぱいあるのか教えてください」「学校の不思議は何個あるのか」というように具体的な質問も書かれていました。

杉山先生は、子どもたちが書いた付箋のいくつかをプロジェクタに映して、クラス全体で生成AIを使うときに気をつけることを共有していました。Canvaで付箋に書くだけでなく、子どもたちが書いたことに先生が価値づけをして、教室でそれを共有することが大切だと思いました。

授業の残り時間が少なくなってくると、杉山先生が「授業はあと5分くらいで終わりです。マインドマップを広げていきましょう。AIを使ってもOKです」と言います。子どもたちはマインドマップの付箋を書き込んでいきました。生成AIを使う子たちは、プログルラボで不思議を見つけて付箋に書き込んでいました。

授業の最後に、この日の授業でマインドマップを作ってみて、調べてみたいなと思ったものを、ストリームのコメント欄に書いてもらい、クラス全体でのふりかえりをしました。

こうしてクラス全体で見つけた不思議の中から、クラスの「不思議ずかん」に入れる不思議を選んでいきます。GoogleクラスルームのストリームやCanvaで作ったマインドマップによって、たくさんの不思議を子どもたちが見つけたり知ったりできるように工夫がされている授業でした。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)