2025年4月23日に東京ビッグサイトで開催されているEDIX東京へ行ってきました。EDIXはたくさんのセミナーやプレゼンテーションを聴き、最新情報や授業事例などを知ることができる場であり、「教育の情報化」を目指す仲間たちと会える場だと思っています。

BPS株式会社「超教科書」のブースで行われた、東京学芸大学附属小金井小学校の小池翔太 先生のプレゼンテーション「学校現場の生成AIとデジタル地図帳の活用のいま」の様子をレポートします。

今回のテーマである「生成AIとデジタル地図帳を活用した授業」は、「単純にデジタル地図帳を使って終わり」という授業でも、「先生に導かれて社会科のねらいを達成して終わり」という授業でもなく、「デジタル地図帳そのものを活用して、子どもたちが作り手の立場になる」ことだと小池先生は言います。つまり、生成AIも教科書も、児童が「使い手」から「作り手」の立場になって学びを楽しむことが目指されるべきだ、ということです。

紙の教科書ではできないデジタル地図帳ならではのコンテンツを使って、子どもたちが学びを楽しみながら作り手の立場になっていく、小池先生が実践した4年生「広げてみよう、市から県へ」の授業の様子を紹介します。

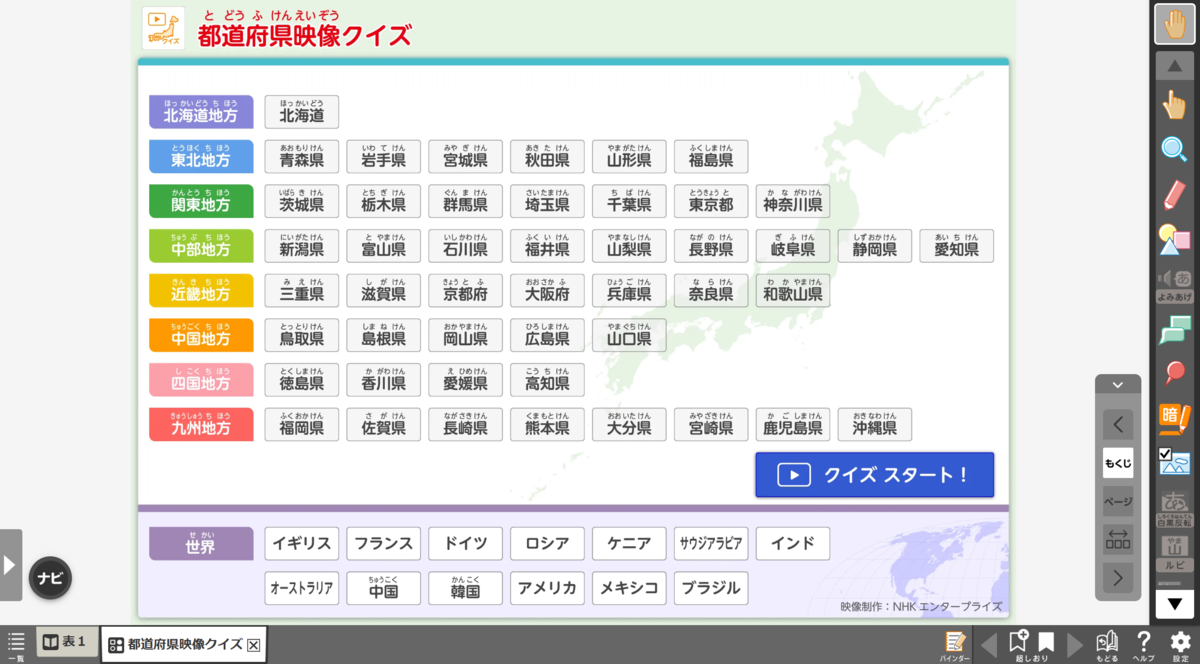

都道府県クイズ

授業の最初に、小池先生は子どもたちと一緒に帝国書院のデジタル地図帳に収録されている「都道府県映像クイズ」をやってみます。「都道府県映像クイズ」は、ある都道府県を紹介する映像を見て、どの都道府県かを当てる、子どもたちの興味を惹きつけることができるコンテンツです。

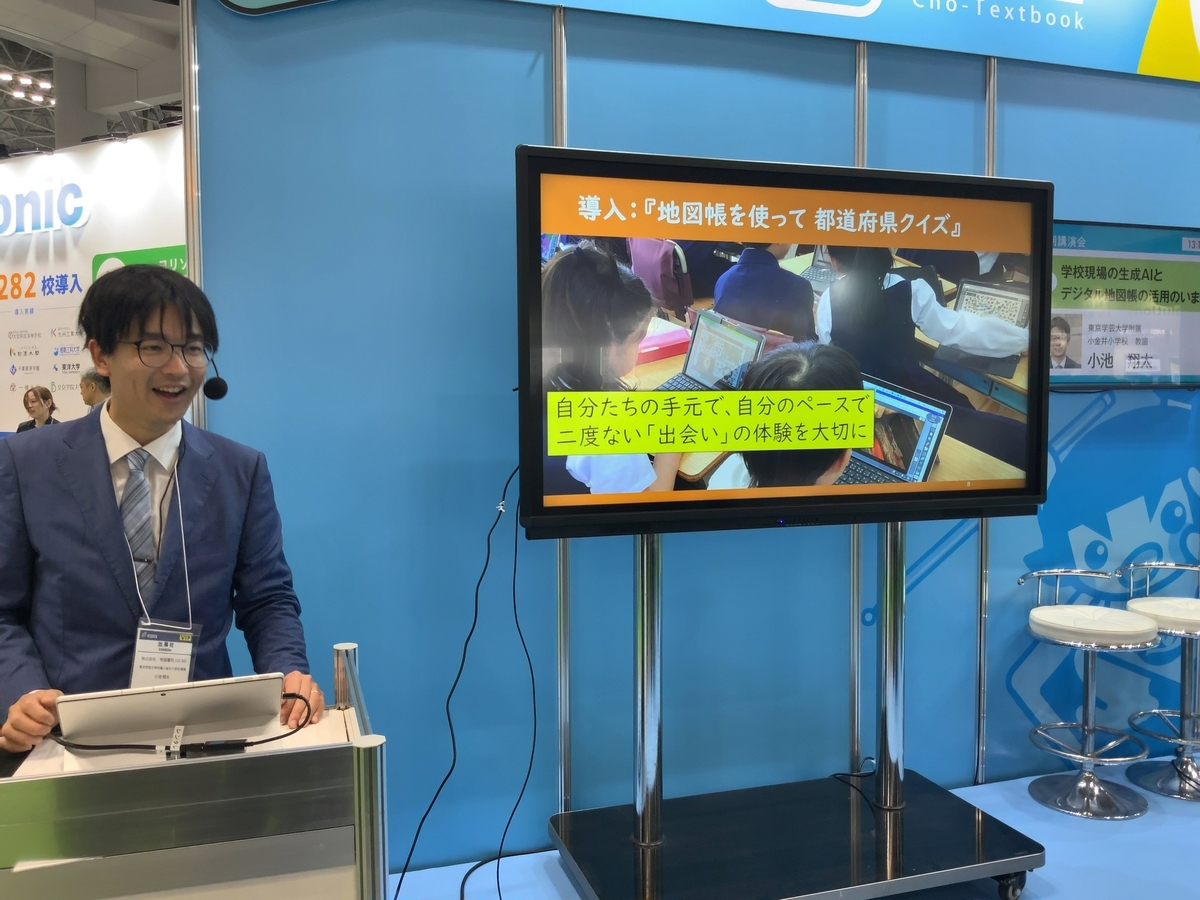

「いきなりすぐにデジタル地図帳を触ってやってみましょう」と言って子どもたちに自分のタブレットPCで見てもらうのではなく、まずは教室に35人いる子どもたちと大型モニターで一緒の目線で見る体験をしてもらいます。そうすることで、子どもたちが「あ、これ楽しそうだな」と共通体験を得ることができる、と小池先生は言います。

実際にこの日の会場でも、小池先生はデジタル地図帳を開いて「もくじ」から「都道府県映像クイズ」を選んで、デモンストレーションしてくれました。

実際の授業では、子どもたちに「わかったところで手を挙げて」と言って、アナログな早押しクイズ形式で行っているそうです。映像を見終わったところで、子どもたちに「せーの…」と言うと「長野県!」というふうに答えが返ってくるそうです。

正解を確認した後で、小池先生が「そういえば長野県、行くんだよ。5年生になったら…」というふうな小話をすると、「ぼくも行ったことある」と返してくれる子がいたり、鉄道が好きな子が小池先生も知らないことを教えてくれたり、というやりとりが行われることもあるそうです。

「都道府県映像クイズ」では、正解を確認した後で「地図帳で善光寺とレタスのイラストを探してみましょう」というメッセージで終わるので、先生は続けて「じゃあデジタル地図を開いてみよう」と言って、都道府県クイズへの子どもたちの興味からデジタル地図帳を開くきっかけへ繋げることができます。

地図帳には、子どもたちの学びのためにイラストや絵記号が掲載されています。インターネットには無料で見られるさまざまな地図サービスがありますが、そうした地図サービスには絵記号は掲載されていません。

社会科のねらいを達成するために、こういった絵記号が掲載されているのは、デジタル地図帳の良さだと思います。

小池先生は、こうしてみんなで一緒のものを見るという体験は、学校の教室だからこそできるものだ、と言います。

一人1台端末があるので子どもたちに個別最適な学びを、と思っていきなりクイズを始めるよりも、まずは「この地図帳使ってみたいな」という気持ちになってもらうために、あえてここはみんなで一緒にしているそうです。

「これ、同じものをみんなのタブレットでも見られるんだよ」「都道府県クイズも家に帰ってからも見られるよ」と言うと、子どもたちはデジタル地図帳を開いてみたい、と思うようになります。

自分たちの手元で、自分のペースで、二度とない「デジタル地図帳をはじめて使う」場面の高揚感を大事にして、都道府県クイズを自分のタブレットPCでやり始めてもらうそうです。

教室でデジタル地図帳を開くときには、シングルサインオンでログインするところなど、操作が大変なところもあります。しかし、「やりたい」という気持ちが子どもたちにあれば、自分たちで助け合って解決していくようになるそうです。小池先生は、これは生成AI時代の学級経営・クラスマネジメントのひとつの大事なポイントだと言います。

生成AIを使って3ヒントクイズを作る

デジタル地図帳のコンテンツ「都道府県クイズ」をみんなで見て答えるだけでは、消費者的な「使い手」の立場にとどまります。そこで、小池先生は「都道府県クイズ、おもしろかったよね。今度は自分たちでクイズを作ってみない?自分オリジナルのクイズを、クラスみんなに対して出してみようよ」と提案して、子どもたちに「作り手」の立場になってもらいます。

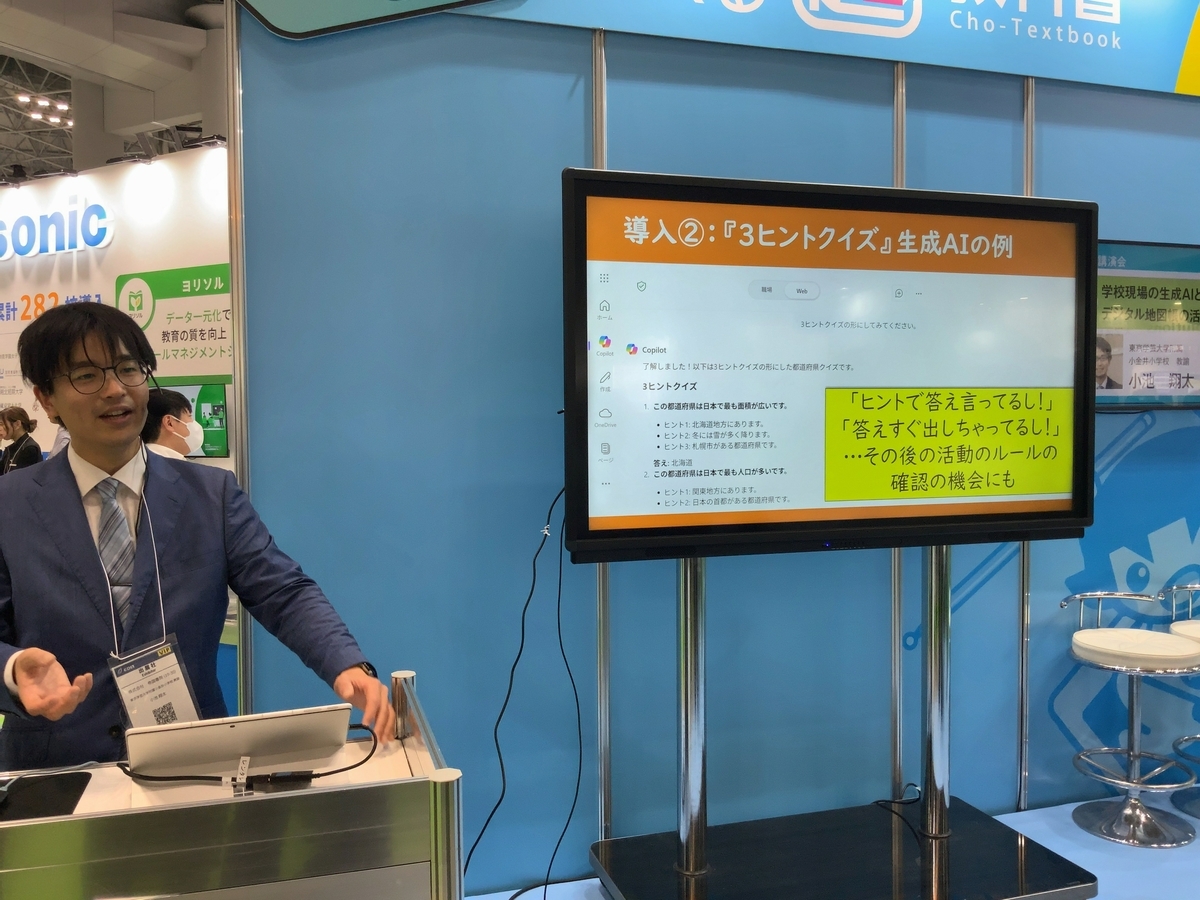

3つのヒントを出して答えてもらう「3ヒントクイズ」を作るのは、教科書にもよくある学習展開です。小池先生の実践授業では、ここに生成AI時代のエッセンスを加えて、Copilotにクイズを作ってもらいました。

小池先生は、Copilotにクイズを作ってもらうことの良さを2つ挙げていました。1つ目の良さは、最初のきっかけにCopilotにクイズの例を作ってもらうことです。いきなり子どもにクイズを作ってもらうことにすると、作れない子もいるので、代わりにCopilotにたたき台を作ってもらいます。

2つ目のポイントは、Copilotが先生と子どもたちの間に第三者的に入ることです。先生がたたき台を作って見せると、子どもたちは「分かりづらいな」と思っても、先生を否定したくないので思ったことを言いません。でも、Copilotが作った問題に対してならば、子どもたちは「本当にこのクイズでいいのか」ということを考えて言いやすくなる、と小池先生は言います。

Copilotにクイズを作ってもらうために、小池先生は子どもたちの前で「都道府県のクイズを作ってください。存在する都道府県でお願いします」とプロンプトを入力したそうです。「存在する都道府県」とわざわざ入れたのは、一人の男の子が「“存在する都道府県で”と言わないと、AIが嘘を言うんじゃない?」と言ってきたからだそうです。この子は、小池先生が2年前に担任した子だそうで、「そのときには生成AIがまあまあハルシネーションを起こしていて、その記憶があったからこうしたコメントをしたのだろう」ということです。

Copilotが作ったクイズが画面に表示されると、子どもたちからは「簡単すぎ、これじゃつまんない」「ヒントで答え言ってるし!」「答え、すぐ出しちゃってるし!」などのコメントが出てきたそうです。「生成AIを噛ませることで子どもの素が出てくるようになる」と小池先生は言います。

その後で、「都道府県のクイズを3ヒントクイズの形にしてください」とプロンプトを入力すると、Copilotは「ヒント1:北海道地方にあります。 ヒント2:冬には雪が多く降ります。 ヒント3:札幌市がある都道府県です」というふうに、3ヒントクイズの形にしてくれます。

Copilotが作った3ヒントクイズを見ながら、子どもたちは「3ヒントは、だんだん易しくしていく」とか「易しすぎるとそれはクイズとして成立しないから面白くない」というように「作り手」の目線をもってコメントをするようになっていきます。

それと同時に、Copilotが3ヒントクイズを作る過程で、子どもたちは表示されているヒントが正しいのかなどを自分で考えたり調べたりするので、従来的な知識の獲得にも繋がっていきます。Copilotが作ってくれたヒントを見直すときにも、地図帳が役立ちます。

小池先生は、ここで小西正雄先生が1990年代に提唱していた「出力型授業観」を引用して、「生成AI時代で出力型授業観が見直されるべきなのかなと思う」と言います。

最初は生成AIが3ヒントクイズを出力して、それを子どもたちが自分でクイズを作る=出力する場面で参考にする、という形です。

「AIは嘘もつくから」と言って否定するだけでなくて、「みんなのプロンプトのおかげでいい3ヒントクイズになったね。みんなもこういうヒントを作れるといいね」という声かけをして、生成AIを味方にして「作り手」になる活動を行っているそうです。

Teamsで3ヒントクイズを答え合う

ここまでできると、子どもたちは自分たちでどんどん進んでいくそうです。3ヒントクイズを自分で作ったら、Teamsを開いて、クラスのチャットにどんどん問題を投稿してもらいます。

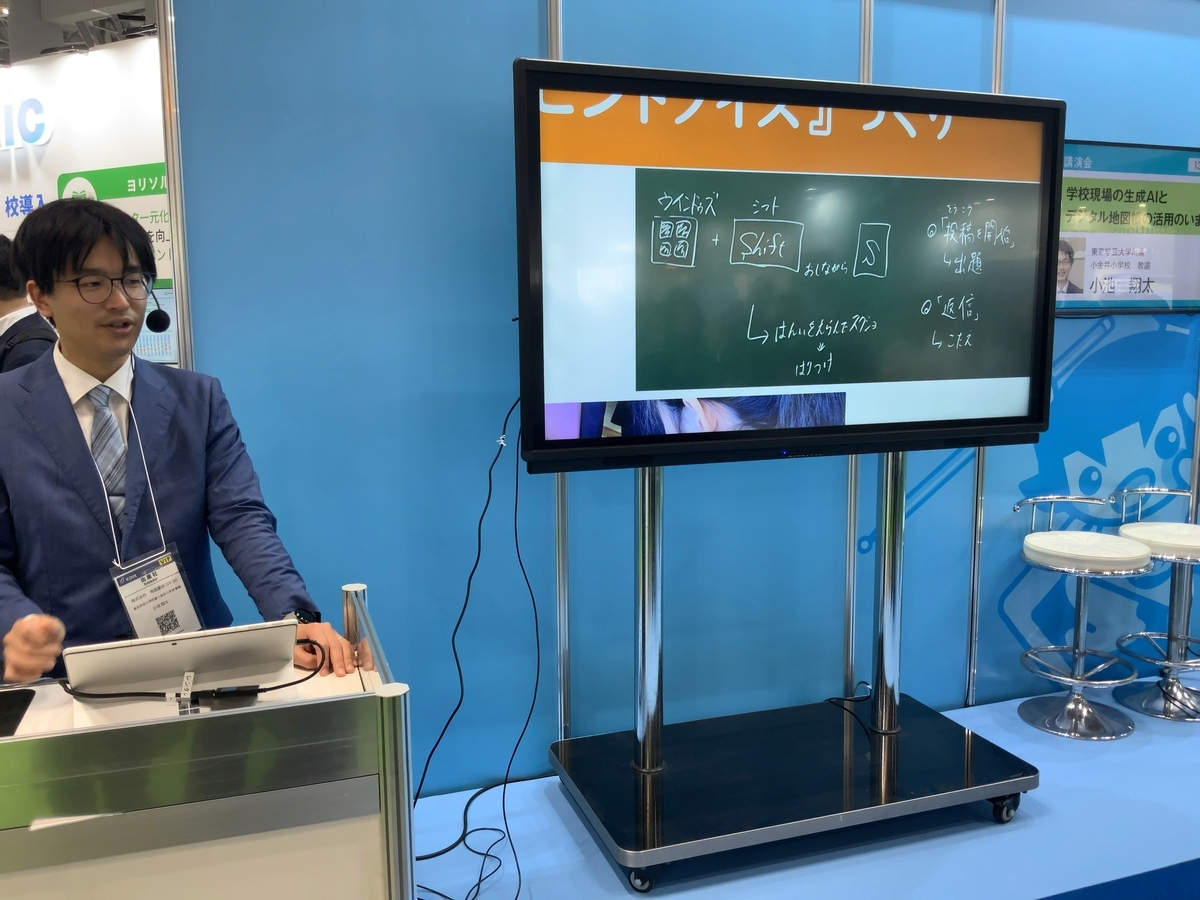

小池先生が「デジタル地図帳も一つの情報源にしたクイズにしていいよ」と子どもたちに言うと、地図のスクリーンショットを撮って、それをヒントにしている子も出てきます*1。しっかり絵記号を拡大してスクリーンショットを撮っています。

スクリーンショットの操作がわからない子もいるので、黒板に書いて説明もしたそうです。小学校では、情報という教科がないので、こうしてタブレットの操作方法の説明もしています。

子どもが作った3ヒントクイズがTeamsに投稿されると、その1分後くらいにはクラス内で回答が書き込まれるという授業のテンポ感だそうです。

クイズを作っている子どもから、「先生、難易度表記していいですか?」という提案も出てきたそうです。クイズを解く人のことを考えて難易度を設定して、Teamsの問題の前に表記するのは、作り手目線でクイズを作れていると言えます。子どもたちとクイズだけでなく、ルールも作りながらやっていることがわかります。

クイズを作って、Teamsに投稿して、みんなで答え合う、という活動は、小池先生がリードして行っているものではありません。子どもたちが取り組んでいることも揃えないそうです。

小池先生は、「クイズを出す子は出す。答える子は答える。まだ映像を見ている子もいる。たぶん、個別最適な学びっていうのはこのあたりにもあるのかなと思います。いきなり端末を配って何でもいいよ、ではなくて、ある程度軌道に乗って3ヒントクイズ作りが始まると、もうちょっと映像についてインプットしたい、いや映像じゃなくて地図帳でインプットしたい、いろいろな子どもたちがいてもいいんです。3年生で勉強した市から都道府県に範囲が広がって4年生の社会科学習がこれから始まるよ、というねらいにしっかり行き着くように、いろいろな学び方があるのかなと思って、子どもたちを見守っていきます」と言います。

小池先生は机間指導しながら、「このクイズ、おもしろいね」「ここ行ったことあるよ」と声をかけながら、教室に作り手になる学習をおもしろがる雰囲気を作っていくそうです。

こうした、人と人とのつながりで、ちょっと予想外のことも楽しんでもらえるような授業技術・教育技術みたいなものがあると、学校の教室で学ぶ意義というのが生まれるのでは、と小池先生は言います。これは、一人1台端末、生成AI、さまざまなテクノロジーが教室に入ってきても変わらないことだと思いました。

子どもたちの感想

デジタル地図帳を使った授業について、子どもたちの感想を抜粋して紹介したいと思います。

- なぜ、県によって名物などがあるのか気になった。どうしてその名物になったのかも気になった。

- 都道府県がわかりやすいし、あと名物も簡単にわかるからいいと思った。

- クイズと各地の名産品などがイラストでたくさん描かれていて面白かった。

- 紙の教科書では、できないクイズや、他の機能もついているので、楽しく、都道府県について学べるので楽しかったです。

- すごくべんりでした。いろいろな都道府県クイズや画面を大きくしてはっきり見えてすごく便利でした。

子どもたちはデジタル地図帳を楽しんでいることがわかります。こうした学びがすぐに日常化して、家にタブレットを持ち帰ってデジタル地図帳を広げるようにはならないと思いますが、「デジタル地図帳って楽しい!」と感じられる授業の1回目の演出をどうしていくかが非常に大切だ、と小池先生は言います。

都道府県や名物や絵記号は紙の地図帳でもわかりやすいけども、デジタル地図帳があることによって身近に感じられるようにもなるのかもしれません。子どもたちの学びについて、こういったデジタルを使って学びが広がっていることの意義を考える必要があると思います。

教科「情報」に相当する学習として、デジタル地図帳を活用する

小池先生は、デジタル地図帳を使うことで、小学校にはない教科「情報」に相当する学習を取り扱うことができるのではないか、とも言います。小学校には教科「情報」がないので、総合的な学習の時間・探究的な学習の時間に位置づけた形で、教科「情報」について取り扱うカリキュラムを作らなくてはなりません。しかし、それはとても大変です。

「そこでデジタル地図帳というコンテンツが社会科の授業で使われると、教科「情報」に相当する学習を意識しながら、デジタルならではのメディアの特性って何だろうと考えられるようになります。小学校の現行のカリキュラムのなかで、そうした情報のエッセンスを価値づけけるということも必要になると思います」と小池先生は言います。

小池先生の実践した授業は、生成AIもデジタル地図帳も使って、子どもたちが「作り手」になって学びを楽しんでいました。

生成AIそのものでも文章やイラストや音楽など、いろいろなものを作れるようになっているが、子どもたちが作り手の立場になって、教科のなかでも自分の頭で、自分の手でいろいろなものを作っていく活動の価値を提案してもらえたように思います。

No.5に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)