2025年9月18日に たつの市立龍野西中学校を訪問し、坂口万理 先生が担当する3年3組の英語の授業を参観させていただきました。この日は参観した3クラスで「Unit 4 How can we help each other in a disaster?」に取り組んでいましたが、それぞれ進度は違って3年3組はUnit 4の3時間目の授業でした。

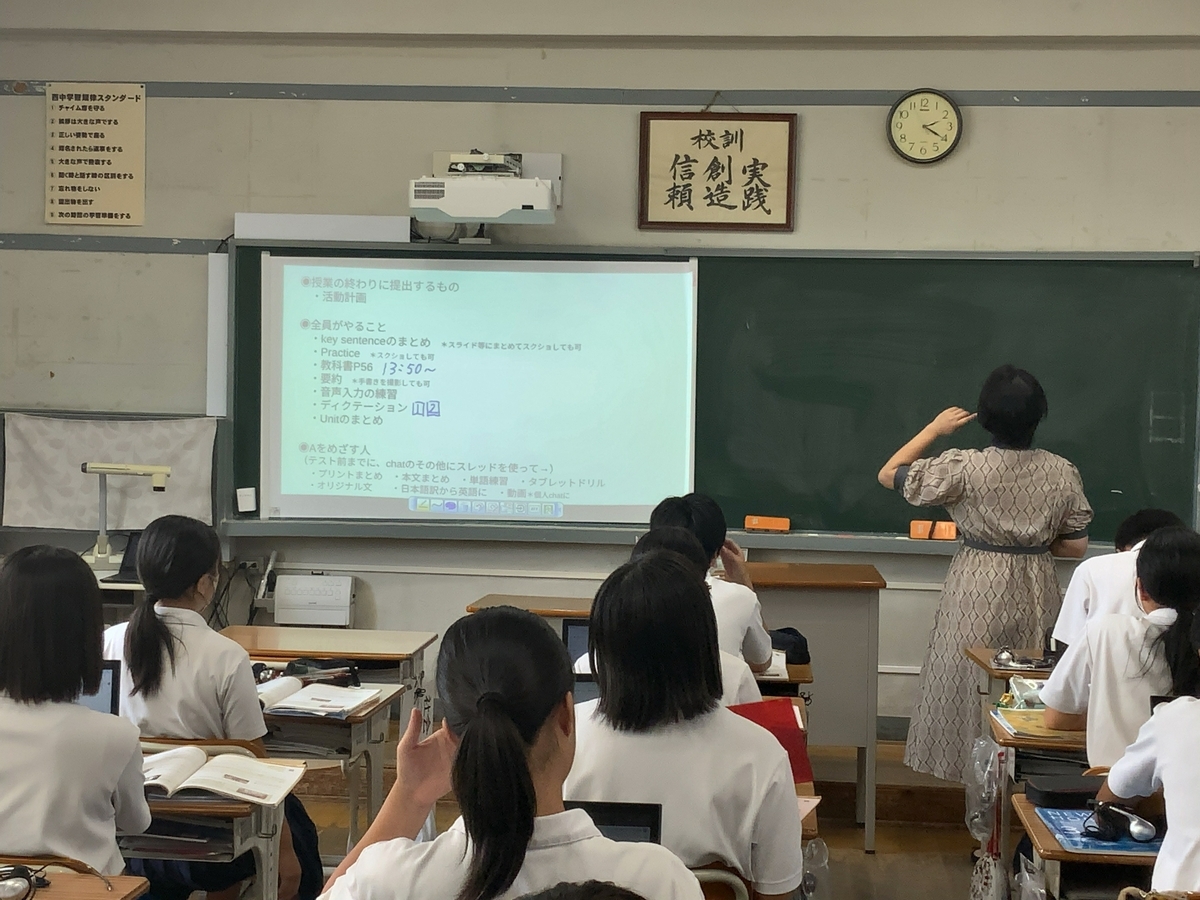

坂口先生は授業の最初に、単元全体で生徒たちに学習してほしいことをプロジェクタに映して生徒たちに共有します。Unit4で学習してほしいこととして、以下の項目が提示されていました。

- 授業終わりに提出するもの

- 活動計画

- 全員がやること

- key sentenceのまとめ ※スライド等にまとめてスクショしても可

- Practice ※スクショしても可

- 教科書 P56

- 要約 ※手書きを撮影しても可

- 音声入力の練習

- ディクテーション 1 2

- Unitのまとめ

- Aをめざす人(テスト前までに、chatのその他にスレッドを使って…)

- プリントまとめ

- 本文まとめ

- 単語練習

- タブレットドリル

- オリジナル文

- 日本語訳から英語に

- 動画 ※個人chatに

Unit 4の3時間目となるこの日の授業では、前時に生徒たちが取り組んだ56ページの「Read and Think 2」にある問題の答え合わせをします。

坂口先生は「教科書56ページの答え合わせは14:50からです。あと30分あるので、自信がない人はそれまでに見直しておきましょう」「ディクテーションは、今回は長いので1-6でなく、1と2だけです」というように、答え合わせやテストなどクラス全体でする活動の予定や〆切などを補足説明します。

「では、活動計画を立てて始めましょう」と坂口先生が言うと、生徒たちはGoogleスライドで共有されている活動計画の「課題の設定」の欄に何をするかを入力していきます。

単元の学習として何をすべきなのかは、プロジェクタで映されているだけでなく、Googleスライドで共有もされているので、生徒たちはそれを自分のタイミングで見直しながら、自分の学習を計画して進めていくことができます。

坂口先生は「席を替わるのもいつもどおり自由にどうぞ」と言いますが、ほとんどの生徒が席を立たずにそのまま学習に入りました。隣の人に質問をしたり、話し合ったりしている様子はありましたが、どこでも自分のペースで自分の学習をできる姿勢が身についているのが表れているように感じました。

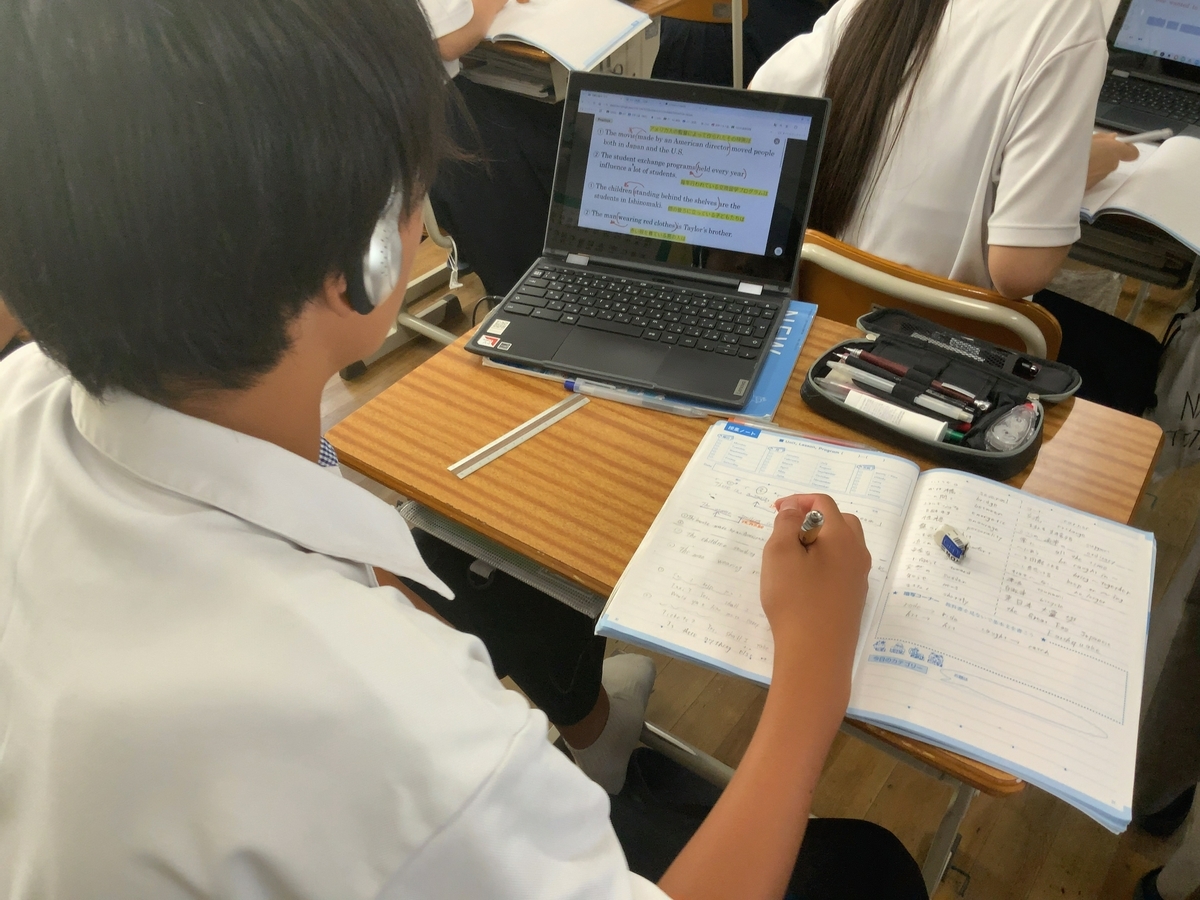

坂口先生の授業では、教科書の文法の解説や新出単語を先生が板書して、生徒たちがそれをノートに書き写す、ということはしていません。坂口先生は、生徒たちが「よくわからないけど、ただノートを写している」という状態にならないように、自分でノートをまとめる機会を作っています。生徒たちは、教科書を自分で読んだり、デジタル教科書の「Key Sentences 解説動画」などを見たり、自分でノートをまとめていきます。もちろん、教室で坂口先生に質問をすれば、教えてもらうこともできます。クラスメイトと一緒に考えながらノートにまとめている生徒もいますし、外部の授業動画や解説動画を見ながらノートを書いている生徒もいます。

龍野西中学校の英語の授業では、「なるべく生徒たちが自由に書けるノートを」という理由で、浜島書店の「ミキノート」を使っています。ミキノートには、「授業ノート」と「ライティングノート」の2種類のページがあって、さまざまなノートの取り方ができるようになっています。

これらの結果として、ノートのまとめ方はクラスの中でも一人ひとり全然違うものになります。この日の授業でも、教科書の英語本文を読みながら全訳を書き込んでいる生徒もいれば、マーカーを引いている生徒もいました。ノートの書き方を含めて、いろいろな学習の仕方が認められていて、自分自身に合う学習方法を生徒たちが自分で試せる授業だと感じました。

生徒一人ひとりで学習する時間が長くなったからと言って、クラス全体で学習する時間がまったくなくなるわけではありません。この日の授業では、タブレットドリルにある語句を並べ替える問題を映しながら、クラス全体で文法事項の復習をしていました。

タブレットドリルでは、単語をドラッグして並べ替えることができます。坂口先生は、「図書館で勉強しているその学生たちは私の同級生です」という英文を作るなら、先に「その学生たちは私のクラスメイトです」の部分の英文「The students are my classmates.」を作って、それから「どんな学生たちなのか」を入れる、ということを単語のカードをドラッグしながら「間に入れる」ことを示しながら説明していました。デジタルなので文章の間に単語を後から入れても、全部がずれて英文が表示されるので、簡単にわかりやすく「後から文章を追加する」という過程を見せることができます。こうした説明の方法は、デジタルコンテンツだからこそできることで、黒板にチョークで書くよりも直感的・視覚的に伝えやすくなっているところだと思います。生徒たちからは、「そうやってやるんだー」という声があがっていました。

最後に、予定していた56ページの「Read and Think 2」にある問題の答え合わせをしました。坂口先生はスライドを見せながら答え合わせと解説をしていきます。「書くのが間に合っていない人、後でGoogleクラスルームで出しますから安心して」とも言っていました。ノートに書き写すことに気をとられて、内容を理解できないともったいないので、Googleクラスルームで板書のデータを共有することで、生徒たちに「後でいつでも見ることができる」という安心感を与えられて、そこから「いまは書くのは最小限で話を聴いて理解しよう」というふうに生徒たちの学習の仕方も広がっていくと思いました。

No.3に続きます。

(為田)