2024年10月19日に東北学院大学土樋キャンパスで開催された、未来を創る教育セミナー 2024 in 仙台(主催:一般社団法人 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC))に参加させていただきました。この教育セミナーは、全体テーマとなっている「学習者主体の学び」について、校長経験者によるシンポジウム、全9校によるポスターセッション、グループワーク、講評の4つのパートが行われました。

今回は、宮城教育大学附属小学校、仙台白百合学園小学校、大熊町立 学び舎ゆめの森 義務教育学校、多賀城市立第二中学校、岩沼市立岩沼北中学校、芝浦工業大学附属中学校、宮城県宮城野高等学校、聖和学園高等学校、岡山県立瀬戸高等学校の9校によるポスターセッションから、3校のプレゼンテーションの様子をレポートします。

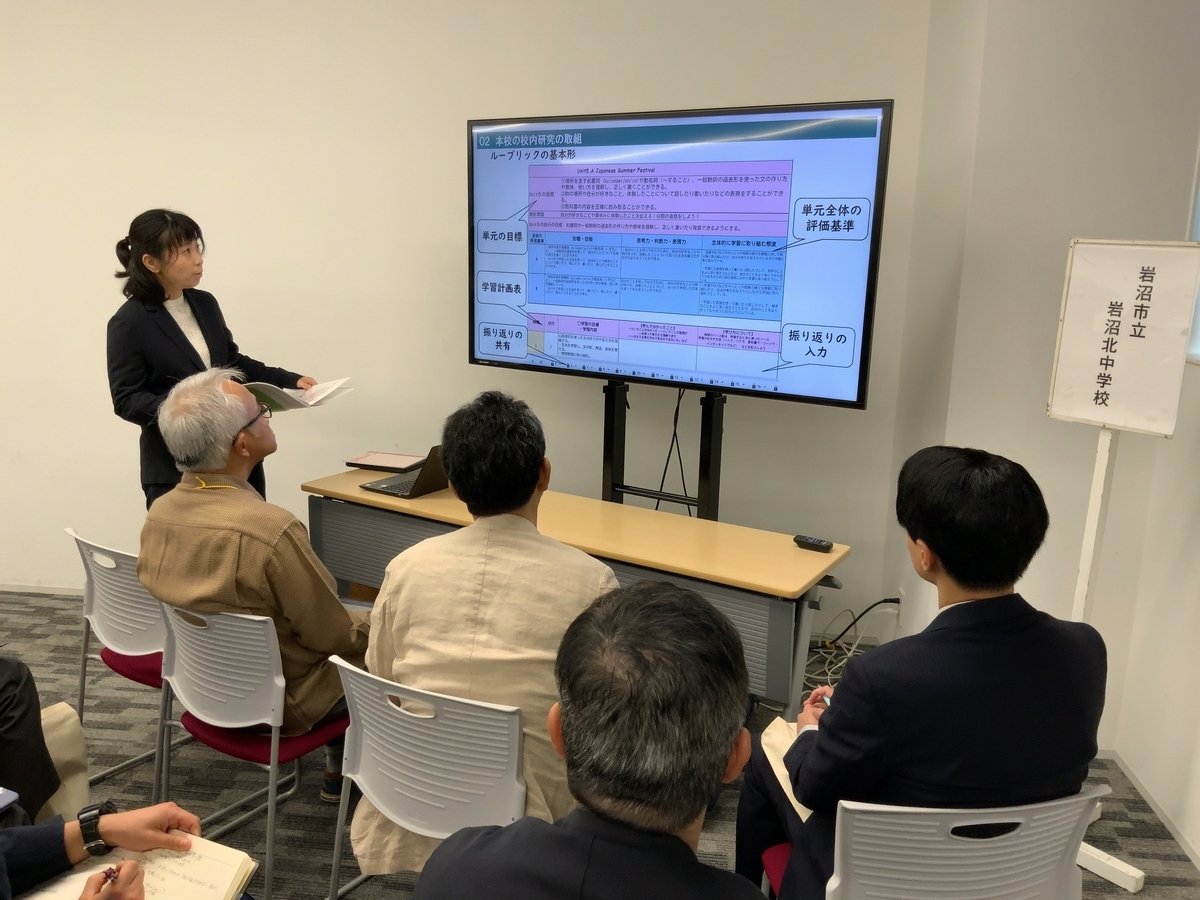

岩沼市立岩沼北中学校

岩沼市立岩沼北中学校の松岡めぐみ 先生は、「学習者主体の学び~個別最適な学び・協働的な学びの一体的な充実を目指した授業の実際~」というテーマで、ルーブリックを活用している英語の授業や生成AIを活用した授業の様子を紹介しました。

ルーブリックは単元ごとにスプレッドシートで作られていて、「単元の目標」「単元全体の評価基準」「学習計画表」が生徒たちと共有されています。

「単元全体の評価基準」では「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」の3分野で、それぞれA評価とB評価を得るには何ができるようになればいいのかが書かれています。

「学習計画表」のところには、1コマごとに「学んでわかったこと」と「学び方について」をふりかえって入力する欄が用意されています。

ルーブリックのスプレッドシートは、クラス全体で共有されていて、シートごとに出席番号が書かれています。生徒たちは自分の出席番号のシートにふりかえりを書きますが、スプレッドシートが共有されているので、他の生徒が書いたふりかえりを読むこともできます。

こうしてスプレッドシートをクラスで共有することで、ふりかえりが苦手な子も、他の生徒の学びを参考にしながら学んでいくことができます。

ルーブリックを活用することで期待できる効果として、松岡先生は以下の点を挙げていました。

- 生徒

- 学習内容の見通しをもつことができる

- 学びを蓄積し、自分の学びを調整できる

- クラウド上で共同編集

- 新たな気づきや視点を見つけられる

- 他の生徒の学びを参考に自分の学びを言語化できる

- 教師

- 生徒の学びを一覧で把握

- 指導と評価の一体化を図る

- 個別最適な学びを推進

また、単元全体だけでなく、単元内の各時間にもルーブリックが設定されています。例として紹介されていた単元「あこがれの人物紹介」の8時間目と9時間目のルーブリックは、以下のように設定されていました。

- 英語の技能

- A:発音、イントネーションが正確にできている。

- B:発音、イントネーションが少し間違っているが、意識して発表している。

- 文の構成

- A:7文以上であり、学習した表現を使いながらまとまりのある構成で作られている。

- B:5文であり、学習した表現を使って作られている。

- 発表

- A:相手の顔を見たり、声の大きさ、間に気を付けながら、相手意識をもって発表している。

- B:相手に聞こえるように発表している。

- 聞く態度

- A:相手の発表について、相づちや英語でリアクションをしたり、質問したりして、相手の発表を聞いている。

- B:相手の発表に対して、相づちや英語でリアクションをして聞いている。

こうしてルーブリックが各時間に設定されているので、生徒たちは自分でどこまで頑張るか、どうやって頑張るかを考えられるようになると思います。

ルーブリックを活用した授業準備のポイントとして、松岡先生は「先生に訊かないと学習が進まない、とならないように準備をしています」と言っていました。

もうひとつ、生成AI(ChatGPT)を活用して英作文と発音練習をしている授業も紹介してくれました。

生徒は、自分が考えた英文をChatGPTに音声入力をします。それから、ChatGPTに日本語訳を出してもらい、正しい発音になっているかや意味が通る正しい英文になっているかどうかをチェックするそうです。

また、英作文を文字入力して、ChatGPTに「自然な英語になるにはどうしたらいいですか?」とアドバイスを求めることもしている生徒もいるそうです。

こうして生成AI(ChatGPT)を活用することで生徒一人ひとりへの対応を先生がしなければならない状況から、先生は英語が苦手な生徒に支援をすることができるようになります。自己調整しながら学びを進める、学習者主体の学びの実現に向けて、生成AIが活用されています。

宮城教育大学附属小学校

宮城教育大学附属小学校の金洋太 先生、新田佳忠 先生、上杉泰貴 先生からは、「学習者主体の学びを支える情報活用能力」というテーマで、情報活用能力を身につけていく宮城教育大学附属小学校での実践を紹介しました。

新田先生は、学習者主体の学びを実現するために、「足場かけ」と「足場外し」というキーワードを使って、どのようにICTを活用しているかを紹介しました。

「足場かけ」として最初に紹介されたのは、「単元内自由進度的な学習」や「問題解決学習(PBL)」を1時間単位ではなく単元単位で授業設計しているということでした。単元内自由進度学習では、これまでは教師側で留めていた情報も学習者である子どもたちに開示して、自分たちの学びのために使ってもらえるようにしているそうです。

2つ目に紹介された「足場かけ」は、「学び方」を子どもたちに学んでもらうための一人1台の情報端末とクラウド環境の活用でした。子どもたちはGoogleチャットを自由に活用しながら疑問を解決しているそうです。子どもたちは学習に関わることであれば自由にチャットを使うことができますし、子どもたちが自分たちでチャンネルももっているそうです。また、スプレッドシートに学習のふりかえりやまとめを書いてクラスで共有しているので、お互いの書いた文章を読むことができ、子どもたちの「他者参照」「相互啓発」「自己決定」を促しているそうです。

かけた足場は、いつか外さなければいけません。新田先生は「足場外し」として、学習者が「学び方」を決定するマインドセットをもてるようにすること、と言います。子どもたちが自分で学び方を決定できるように、各教科の学習で子どもたちの考えを尊重して学習を進めていくという方針を先生方で共有しているそうです。子どもたちの考えを尊重するためには、子どもたちが言う「先生、◯◯使いたい」という言葉が良いヒントになる、と言っていました。

また、足場を外すにあたって、子どもたちの学習状況はクラウド上で把握して必要な指導を行っていく仕組みも作っているそうです。子どもたちが共同編集をしたい、と言うときにはOKを出すけれど、「共同編集するときには、先生にも共有してね」と言っているそうです。こうして、いざとなれば先生が必要な指導ができるセーフティーネットを用意しつつ、子どもたちに学びを委ねていっているそうです。

宮城県宮城野高等学校

宮城県宮城野高等学校の伊藤雄治 先生と三品祐輔 先生は、「ちょい足し学習者主体の学び」というテーマのプレゼンテーションをしました。ここ2年間、宮城野高校は「自立した学習者」を育てるために自己調整学習のサイクルを意識して授業を設計してきたそうです。

自己調整学習のサイクルのなかで、成果から学習における自己効力感を高めるためにも、特に「フィードバック」に力を入れてきたそうです。三品先生は、「結果でなく、プロセスや考え方へのフィードバックが効果的」と言います。

「生徒たち一人ひとりにフィードバックするために必要なのは、生徒によるアウトプットだ」と三品先生は言います。三品先生が担当している化学基礎(高校1年生)の授業では、最後にロイロノート・スクールを使ってコメントを書いて提出してもらうそうです。そのときに、「大丈夫」なら水色、「多分大丈夫」なら薄い黄色、「分からないところあり」ならピンク、というふうに色を分けて、一言コメントを書いて提出してもらうようにしているそうです。

ピンクのカードを出す生徒は、「良導体ってよく電気を通すヤツってことですか?」というふうに質問を書いてくる子もいるそうです。「質問は宝です」と三品先生は言っていましたが、質問する生徒にとっても、授業中に手を挙げて質問をするよりもカードに書くことで簡単に先生方に質問ができるのはいいと思います。先生にとっても、生徒から簡単なフィードバックを授業の最後にもらえる感じになっていると思います。

生物(高校3年生)の授業で配布するプリントでは、授業のねらいを「動物の行動の大分類はそれぞれどのようなものか?」のように、あえて問いの形で提示しているそうです。

生徒たちが授業の最後に書くリフレクションシートには、「ねらいに対する振り返り」を書く欄や、「授業内での気づき」が用意されていました。その日の授業で生徒が自分で大事だと思ったキーワードを3つ書く「今回の授業のキーワード」の欄がおもしろいと思いました。

「ふりかえりのポイント」として、三品先生はロイロノート・スクールの提出箱は「無記名」「共有」の設定にして使っていると言っていました。提出箱は共有されているので、他者参照がいつでもできるようになっていますし、提出箱にもらったコメントや質問へのフィードバックは、授業内に口頭でするようにしているそうです。

それと、三品先生の授業ではロイロノート・スクールでの提出箱はあくまで仮提出扱いとしているそうです。ロイロノート・スクールの提出箱はあくまで「共有」のためのものであり、本提出となり採点の対象となるのはGoogleクラスルームへの提出としているそうです。

こうして2段階にすることでロイロノート・スクールは「評価される物を提出する」のではなく「フィードバックを受ける」のための場所だと明確になるので、生徒たちも「どこまでがわからないのか」なども書きやすくなると思いました。

続いて、伊藤先生が国語の授業実践を紹介してくれました。伊藤先生の国語の授業でも、毎時のふりかえりをロイロノート・スクールで提出してもらっているそうです。以前はノートを定期考査の日に提出してもらって、ノート上での授業の再現度と「生徒自身のことば」の充実度で評価していたそうですが、これだと理解の実際がわからないので、思考の過程がわかるように変えたそうです。

現代の国語(高校1年生)の授業では、ロイロノート・スクールを活用して、毎回の授業で振り返りシートを提出してもらっているので、次の授業で前時の振り返りシートを用いて気づきの共有をしたり、先生が問いかけをすることで書いてもらった振り返りをさらに深めていく、ということを行っているそうです。

No.3に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)