2020年1月18日に、成城学園初等学校にて、192Cafe 公開イベント #3 教育改革のソノサキへ を開催しました。為田は、192Cafeに事務局として参加をしています。多くの方に参加していただいたこのイベントでは、SNSでの積極的な発信を推奨しており、僕も会場からできるかぎり、Twitterにて実況をしましたので、その様子をまとめてレポートしていきたいと思います。

No.2では、広尾学園中学・高等学校 副校長 金子暁 先生によるKeynote Speechの様子をレポートします。タイトルは、「誰も見たことのない学校を」でした。

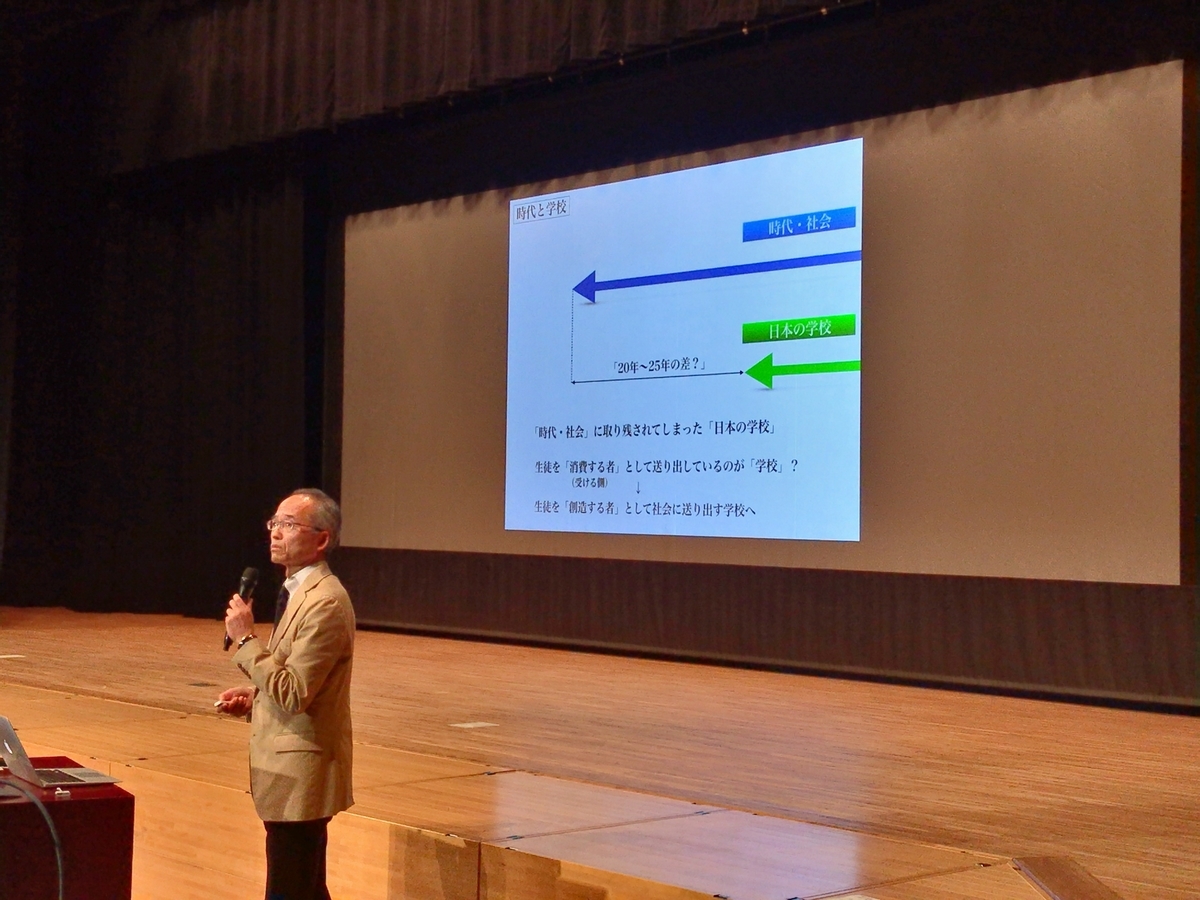

「日本の学校は、ICTだけでなくて考え方なども含めた学校全体が、時代・社会から遅れているのではないかと思っています」と金子先生は言います。そして、「学校は、生徒を“消費する者”として送り出すのではなく、“創造する者”として社会へ送り出すのが役割だと思う。かつて、学校は人々にとっての“未来”であり、“希望”だった。常に未来であり続ける学校をつくっていきたい」という金子先生の言葉は非常に力強かったです。

そして、生徒たちが“創造する者”として活動している例として、広尾学園100周年記念でのエピソードを語ってくださいました。

金子先生が紹介してくれた、広尾学園100周年記念。「記念映像は学内のICTルームに来ている生徒たちに作ってもらった。生徒にすべて任せた。在校生も本当に喜んでいた」と金子先生。「任せて、ダメなら謝ろう」と言う管理職も偉いし、「創造する者」を育てる学校の理念にあってますね。 #192Cafe pic.twitter.com/4N8xw8Qfeb

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2020年1月18日

広尾学園では、一人1台のICT環境が整備されています。ですが、そこは出発点であり、「ICT環境はベースであり、最も重要なのは、“教育活動”。そこができなければ、ベースが何であっても意味がない」と金子先生は言います。

続いて、広尾学園の生徒さんが自分の言葉で学校にあるICTルームについて紹介してくれました。

広尾学園の生徒さん(高2)によるICTルームについての紹介。独学で学び、ものづくり講習会も実施している。高校生よりできるようになる中学生も。年度末には、AEROFAB GPなどを開催。「作って学べて遊べる 特別な1日」になる。いろんな人の「つくりたい」を叶えるコミュニティが実現。 #192Cafe pic.twitter.com/OmQq4kpsnj

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2020年1月18日

先生方のサポート。先生は「一緒に悩んでくれる方」という高校生。「信頼と許容、安心感が大事」。これは学校ができるとても大きな役割だと思う。これがあるから、「作りながら学ぶ場所」ができている。 #192Cafe

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2020年1月18日

先生は「一緒に悩んでくれる方」と言ってくれる関係ができているのは素晴らしいと思いました。テクノロジーに関しては、どんどん新しい使い方が出てきていて、子どもたちから教わることも多いので、そうした「一緒に○○する」ということを先生と児童生徒がやっていくようになるといいと思いました。

これから一人1台の環境を整えていこうとしている学校に対するメッセージもありました。

「ICTというと、授業でどう使うのか、しか頭にないのでは?それではもったいないと思う。授業でどう使うかというのは、あまり興味はない」(金子先生)→下手なことをして授業の質を下げている暇はない。 #192Cafe

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2020年1月18日

「下手なことをして授業の質を下げている暇はない」という力強い言葉。本当にそのとおりだと思います。テクノロジーは、教室の中に縛りつけておくのではなく、どんどん広がっていく子どもたちの教育活動の場のベースとなるように整備していく、使っていく、という広尾学園の実践が語られていきます。

ICTを授業で使うことより大事なのは、授業外の世界。これまでの学校では「できっこない」と思われてきた教育活動・学習活動。海外大学の講義映像の翻訳活動をしている。(NPO法人アスカアカデミーとの共同活動) #192Cafe

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2020年1月18日

広尾学園の医進サイエンスコースの高校生は、最初にテーマを選ぶときに最新の学術論文にあたり、解明されていないテーマを選ばなければならない。テーマを決めて研究活動をするときに、個人でなくて集団でするようになっている。最先端の研究を行なっている。 #192Cafe

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2020年1月18日

「これまでの教育活動は、どんどん広がってきている。授業の外へ、学校の外へ、どんどん出ていくことができるようになっている。そこからモチベーションが生まれる。学校内外での多様で本格的な教育活動から生まれる。その活動のベースとして、テクノロジーが使われている」(金子先生) #192Cafe pic.twitter.com/WU0t3zRVkZ

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2020年1月18日

大学生と対等に成果をあげる、企業と一緒に活動をする、そうしたプロジェクトも生まれてきている。 Project Mars、Project Z、Doveなど。生徒・中学高校の活動が「社会、時代への影響力」を持つようになっていくと思う、と金子先生。 #192Cafe

— 為田裕行 (@Hiroyuki_Tameda) 2020年1月18日

広尾学園の生徒たちが参加した、Doveのリアルビューティープロジェクトの動画です。この動画、とても素敵だと思います(実は、以前にもこのブログで取り上げたことがありました)。

www.youtube.com

教育活動を支えるベースとしてテクノロジー(ICT)を使うというメッセージは、参加された先生方に伝わったのではないかと思います。それぞれの私立小学校で、こうした方向性での検討が進むといいと思います。

No.3に続きます。

(為田)