2025年3月5日に東京学芸大学附属小金井小学校を訪問し、小池翔太 先生が担当する2年2組の学活の授業を参観させていただきました。

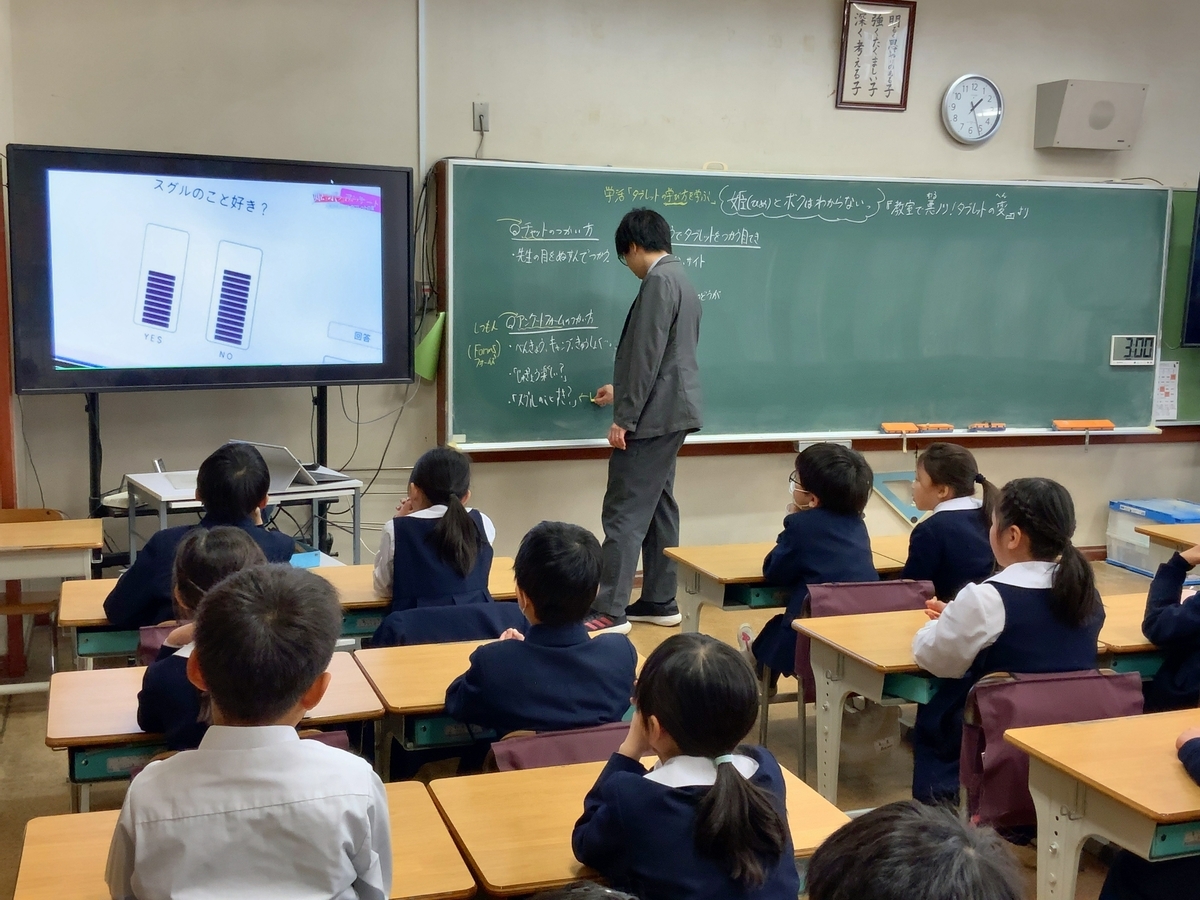

最初に小池先生と子どもたちは、この授業の前の3・4時間目に参加した6年生を送る会をふりかえりました。楽しかったいろいろな演し物を一緒にふりかえりながら、「でも、楽しければ何でもいい、ということではないですよね」と小池先生は子どもたちに言います。

この「楽しさ」というキーワードを子どもたちと共有したうえで、NHK for Schoolの「姫とボクはわからないっ」の「教室で悪ノリ!タブレットの変」を見て、タブレットの学びを学んでいくことを小池先生は子どもたちに伝えます。

小池先生が「楽しい学習とつまらない学習、どっちがいい?」と子どもたちに質問すると、子どもたちはもちろん「楽しい学習の方がいい」と答えます。

でも、子どもたちにはいろんな楽しさがあります。僕自身も教室で授業のサポートをするなかで、チャットで最初の目的から離れておしゃべりになってしまっていたり、授業に関係ないことをしていたり、「子どもたちは楽しいだろうけど、そのタブレットの使い方は違うな」と思う場面を見ることが多くあります。

「姫とボクはわからないっ」では、子どもたちが授業中にパソコンで授業に関係ないサイトを見ていたり、先生に隠れてこっそりチャットで関係ないおしゃべりを楽しんでいたりする場面が描かれていました。タブレット端末を活用している授業をしている先生であれば、こうした場面を経験していると思います。

子どもたちのなかにも、自分たちも同じようなことをしていたり、クラスメイトが同じようなことをしているのを見ている子たちも多かったのではないかと思います。

個人的には、アンケート機能を使ってした質問にふざけて答えたことからいろいろなコミュニケーションのすれ違いが起こるところが、「楽しいから何をやってもいいわけではない」ということを考えるのに良い事例だと感じました。

「姫とボクはわからないっ」を見終わって、小池先生が「どうだった?」と子どもたちに質問すると、子どもたちはいろいろと言いたいことがあるようでした。「近くの人と話そうか」と小池先生が言って、近くの人と「姫とボクはわからないっ」を見て感じたことを話し合います。

子どもたちからは「先生にバレないからって、悪いこと書いたりするのがよくない」「関係ないサイトは見ない」などの意見が発表されました。

小池先生は、「姫とボクはわからないっ」のなかで示されていた、2022年4月に小中学校500校を対象にとったアンケート「学習以外で端末が使用されたケース」の結果をまとめたグラフを一時停止して画面に映し、いちばん多いのが「学習と関係ないサイト」を見ていることであることを子どもたちに伝えます。グラフを見ながら、小池先生が「学習に関係ないことってどんなこと?」と質問すると、子どもたちからはゲーム、タイピング、ポケモンカード、ゲーム、SNS、チャットなどいろいろな答えが返ってきました。

子どもたちから出てきた答えを黒板にまとめながら、小池先生は子どもたちと「学習に関係ないこと」とはどういうことなのかをやりとりしていきます。

最初に小池先生は「遊びになっちゃうものとかは、学習に関係ないね」と言います。このあたりは、子どもたちもみんな頷いています。ここで終わらずに、たくさんの具体例を示しながらみんなで考えていく小池先生のやりとりが、この授業ではいちばん大切だったのではないかと思います。

一人の子が「Amazon!」と答えたとき、小池先生は「Amazonって何?」と質問します。子どもから「買い物サイト!」と返事が返ってきたら、「買い物って、学習と関係ないの?先生の授業で使う物とか秋祭りに必要な物を買うときに、先生が使ったことあるよね?それだと、学習と関係あるかもしれないね…」と小池先生は言います。

使うサイトやアプリが「何」であるかではなく、それを「何のために」使うのかを考える良いやり取りだと思いました。

その後に出た「SNS!」という答えには、小池先生は「SNSって例えば…?」と質問します。すると子どもたちからは、Xやインスタ(Instagram)、TikTokとサービス名が出てきました。続けて小池先生が「SNSってどういうもの?」と訊くと、「動画を送って、“いいね”をもらったりする」と子どもたちが答えます。2年生でもSNSがどんなものなのかのイメージをもっている子が多いようです。

SNSについて話しているときには「YouTubeみたい!」という答えも出てきたので、小池先生は「YouTube、みんなも使ってない?YouTubeって学習に関係ある?それとも関係ない?どうやって分けられるの?」と言って、子どもたちに話し合ってもらいます。

他にも、町探検のときに小池先生がインスタを子どもたちに見せたことがあるそうで、「町探検のときに紹介したインスタは、学習に関係あったのかな?先生が言ってるときは学習に関係ありそう?」と小池先生は子どもたちに訊きます。

さらに、小池先生は「タイピングは?」と子どもたちに質問をしていました。「最初はタイピングをやらないとキーボードを使って文字が打てるようにならないけど、今のみんなはどう?」と訊くと、子どもたちが「めっちゃ速く打てる」と答えます。小池先生は「もうできるようになってる人が、タイピングの練習じゃなくてゲームとしてやってるんだったら、学習に関係ない使い方をしているかもしれないね」と子どもたちに言います。

「みんなはチャットも使ってるよね。Teamsで。どうTeamsを使えば、学習していることになるのかな?」と小池先生が質問すると、「ノートをみんなで見比べるとき」と子どもが答えていました。

こうして子どもたちと小池先生のやりとりを聴いていて思うのは、2年2組の子どもたちに小池先生が日頃からAmazonやインスタなどいま社会で使われているサービスを紹介しているのだろうなということでした。いろいろなサービスがあることを知っているからこそ、「それが学習に関係あるか、関係ないか」ということを考える議論が成立すると思います。

もちろん、クラス全員が出てきたすべてのサービスを知っているわけではないと思いますが、学年が上がっていくにしたがって、だんだん自分事として考えられる子どもの数が増えていくだろうな、と感じます。

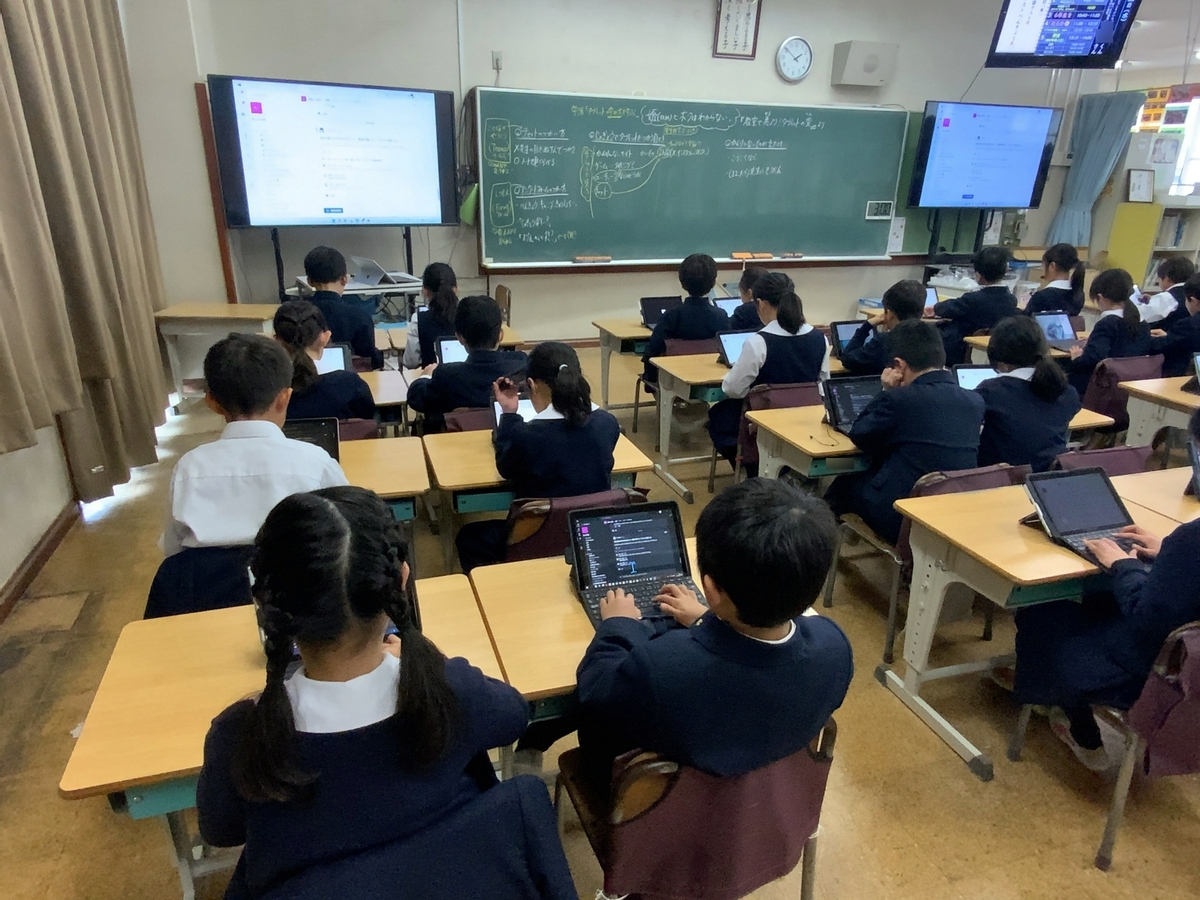

ここで小池先生は、子どもたちにタブレットPCをどんなふうに使っていきたいと思っているかを書いてもらいます。「Forms使うのと、Teams使うのと、何が違うかな?どっちがいい?」と小池先生が子どもたちに質問すると、「Formsだと先生しか見られない。他の人が書いたことを見たいからTeamsがいい」と子どもたちが答えます。

小池先生は、Teamsに「これからタブレットPCを、学習でどのようにつかっていきたいですか。ここで「返信(へんしん)」して答えましょう」とメッセージを書き込みます。子どもたちは、この小池先生が書いたメッセージに返信して、自分がタブレットPCをどんなふうに学習で使っていきたいかを書いていきます。

Teamsに子どもたちが書いた返信メッセージがどんどん表示されていきます。小池先生は子どもたちが書いた返信メッセージを教室全体に共有して、さらなる質問や考えるヒントをコメントしていきます。小池先生のコメントを聴いて、返信メッセージを追加で書く子もいます。

子どもたちがTeamsに書きこんだ「これからタブレットPCをこのように使いたい」という考えをいくつか以下に紹介したいと思います。

- ぼくは、forms(フォームズ)などのアンケートに、パソコンを使いたいです。

- 私は、先生が「このサイトをつかってください、ひらいてください。」といったときは使ってもいいけど、チャットきのうやx(インスタ、ティックトック)をきょかなくつかうことは、よくないから、知らないサイトを開くときは、先生にきょかをもらってから使う。

- プログラミングなどが少しにがてだから、プログラミングをやりたいです。

- 係で音楽をながすとき。

- 算数や国語のがくしゅうでノートをアップしてみんなどんなかんじで考えているかを見るとき。

- おりがみのやりかたなどをしらべるのはいいのかな。

- 家でも学習にかんけいあるアプリだったら、つかっていいと思います。

- じゅぎょうちゅうではタイピングや関係ないサイトゲームをやらない

- 必要なときは、つかう

- コパイロット(AI)は、13さいいかはつかえないからつかってはいけない。

- こくごを、マナビューアをつかって、いまよりパワーアップする

- ぼくもさんすうでノートをアップするとき

- ぼくもさんすうとか国語でへんなしゃしんとかじゃなくて、ちゃんとした写真をおくる

- 係で動画、写真を撮ったりするとき つかっちゃいけないとき ともだちのかおを勝手にきょかをもらってないのにどうがやしゃしんをとる。

- みんなの意見を聞くため。

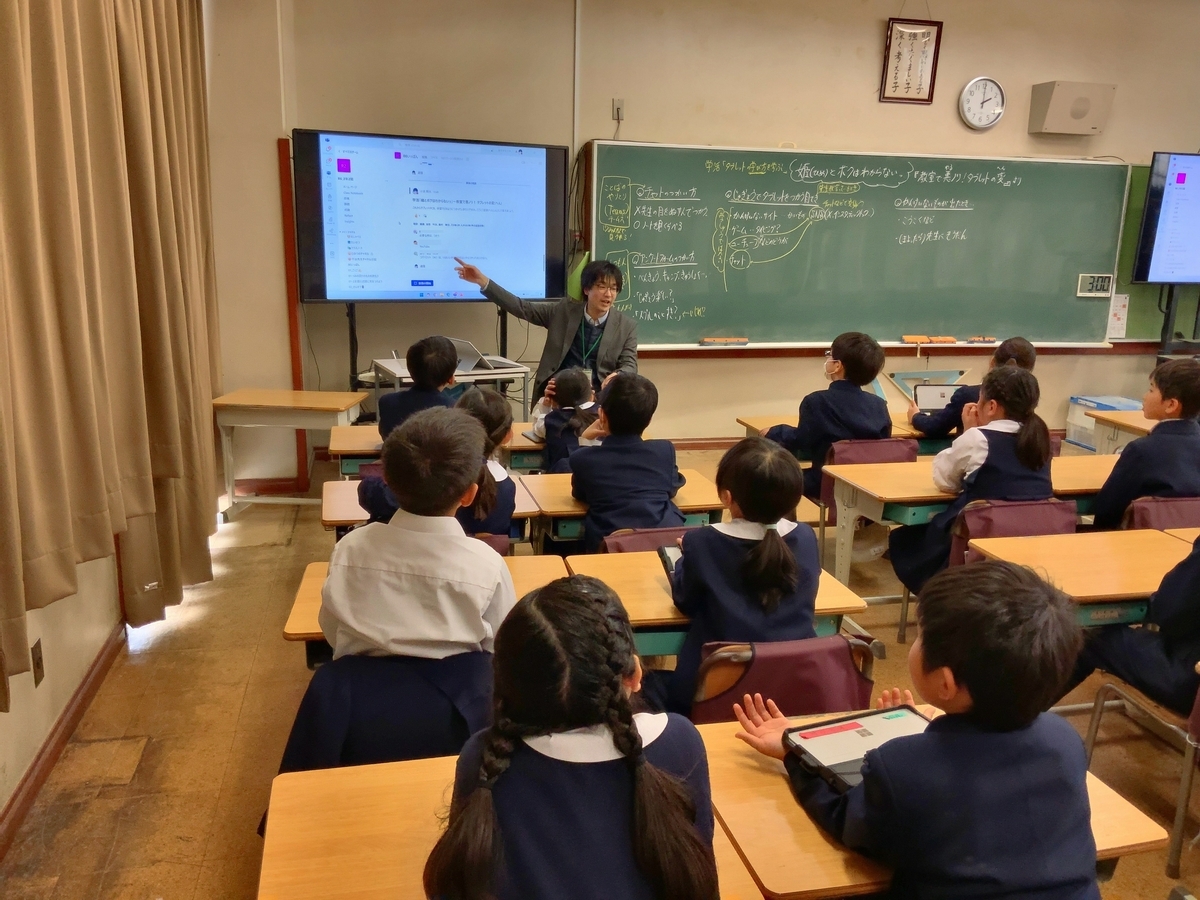

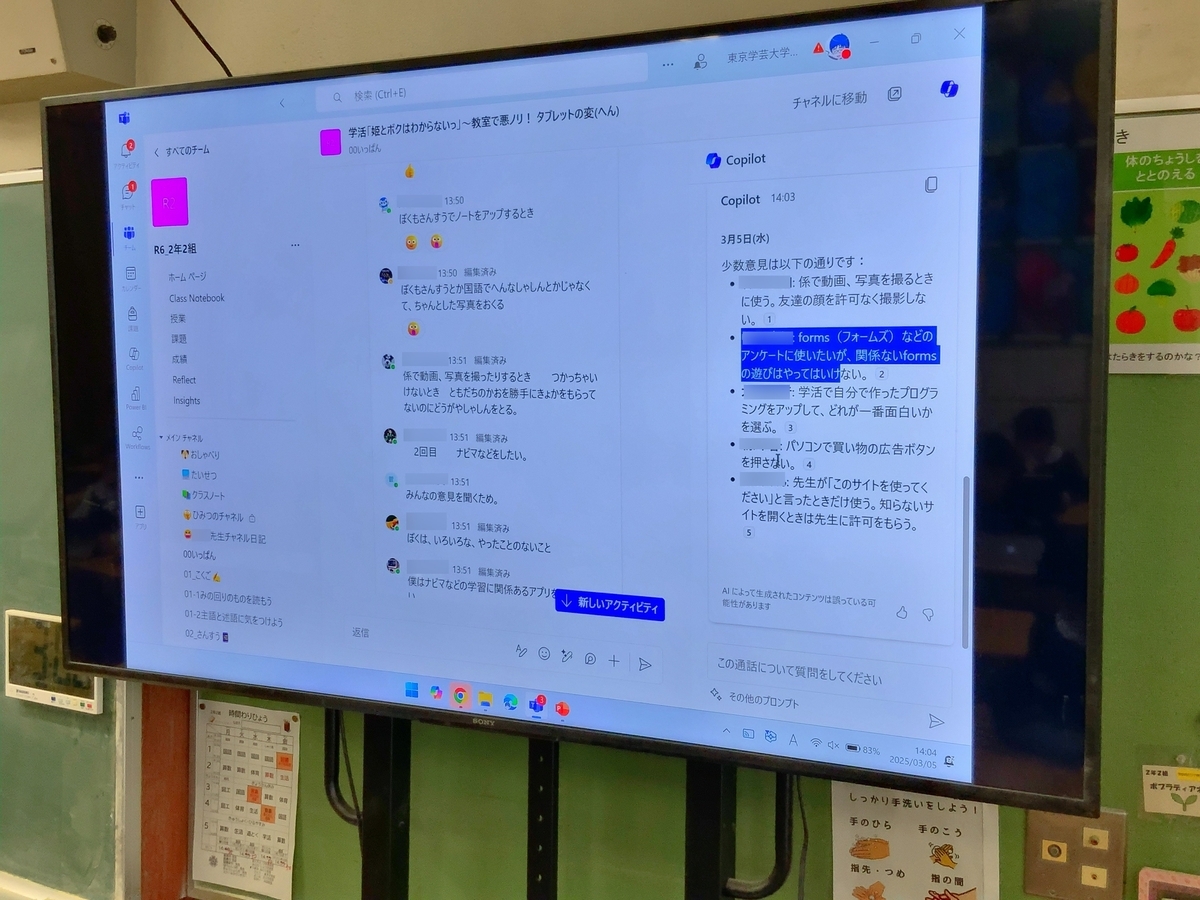

たくさんの意見が並んでいるので、小池先生は「みんなが書いたことをAIにまとめてもらいましょう」と言って、Copilotに「この会話のハイライトを、小学校2年生にもわかりやすいようにまとめてください」と指示を出します。ハイライトは以下のようにまとめられて表示されました。

Copilotへの指示(プロンプト)を入力する様子、Copilotがハイライトをまとめている様子をモニターで子どもたちが見ることができるのも、AIができることを体験できる良い機会だと思います。

会話のハイライトは以下のとおりです:

- 小池翔太先生が、タブレットPCを学習でどう使いたいか質問しました。

- 多くの生徒が、算数や国語のノートをアップロードしたいと答えました。

- 一部の生徒は、プログラミングやナビマなどのアプリを使いたいと答えました。

- 他の生徒は、先生の許可があるときにだけ使うべきだと述べました。

- また、桃鉄の教育版を使うことについても話し合いました。

Copilotがまとめたハイライトを読みながら、小池先生は「毎回先生の許可を取るのって、どうなんだろうね?」とさらに質問を投げかけます。

Copilotがまとめたことを読んで終わりではなく、それに対してさらに質問をもつことを子どもたちと一緒に体験していくことも大事だと思います。こうした日々の授業場面が、子どもたちのデジタル活用の体験として残っていきます。

「他に訊きたいことはある?」と小池先生が訊くと、「少数意見をききたい」と言った子がいたので、Copilotを使って少数意見もピックアップしてもらいました。

少数意見は以下の通りです:

- 係で動画、写真を撮るときに使う。友達の顔を許可なく撮影しない。

- forms(フォームズ)などのアンケートに使いたいが、関係ないformsの遊びはやってはいけない。

- 学活で自分で作ったプログラミングをアップして、どれが一番面白いかを選ぶ。

- パソコンで買い物の広告ボタンを押さない。

- 先生が「このサイトを使ってください」と言ったときだけ使う。知らないサイトを開くときは先生に許可をもらう。

授業の最後に、小池先生は、「先生にいちいち許可をもらうというふうにはなってほしくない。自分で学習に関係ある/関係ないを考えてほしい」と子どもたちに言っていました。

タブレットPCを使ってできることはたくさんあります。そのなかで、どれが学習に関係あるのか、どれは学習に関係ないのか、ということを明確に区別することは難しいのが現実です。

それでも、こうしてクラスでさまざまなデジタルツールを使う体験を蓄積していくこと、使うサイトやアプリが「何である」かではなく「何のために」使うのかを考えること、その使い方が学習に関係があるのかという話し合いを繰り返していくことでしか、デジタルをよく使うスキルは身についていかないと思います。

今回授業で見た「姫とボクはわからないっ」は、小学校4年生~6年生対象の番組ですが、2年生でもこうして授業のなかで活用することができます。高学年のクラスでやれば、また違う形で子どもたちのディスカッションも起こると思います。

僕自身も授業で子どもたちと一緒に見て、「どういう使い方をしたいか」を話し合ってみたいなと思いました。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)