2025年3月5日に東京学芸大学附属小金井小学校を訪問し、鈴木秀樹 先生が担当する5年1組の道徳の授業を参観させていただきました。

授業の最初で、教科書に掲載されている「小さな国際親善大使」を読んで、国ごとの文化や習慣の違いへの関心をもった子どもたちに、日本と違う文化や習慣を鈴木先生が子どもたちに紹介していました。

いちばん印象に残ったのは、スパゲティの食べ方や頬にキスをする挨拶の仕方などを紹介した後で、鈴木先生が「インドでは同意をするときに首を横にかしげて“アチャー”と言うんだよ」と説明したときでした。教室に笑いがあふれて、それ以後しばらくは鈴木先生の言葉にみんなで首をかしげて「アチャー」と返して鈴木先生も一緒になって笑い合っていました。

いろいろな文化の違いがあるのだということを伝えた後で、鈴木先生は「来週、ネパールのお客さんが来るので、ネパールと日本の違いにどんなものがあるかを調べて、ネパールクイズを作ってください。そして、作ったらAIにその問題を出して答えてもらいましょう」と言います。

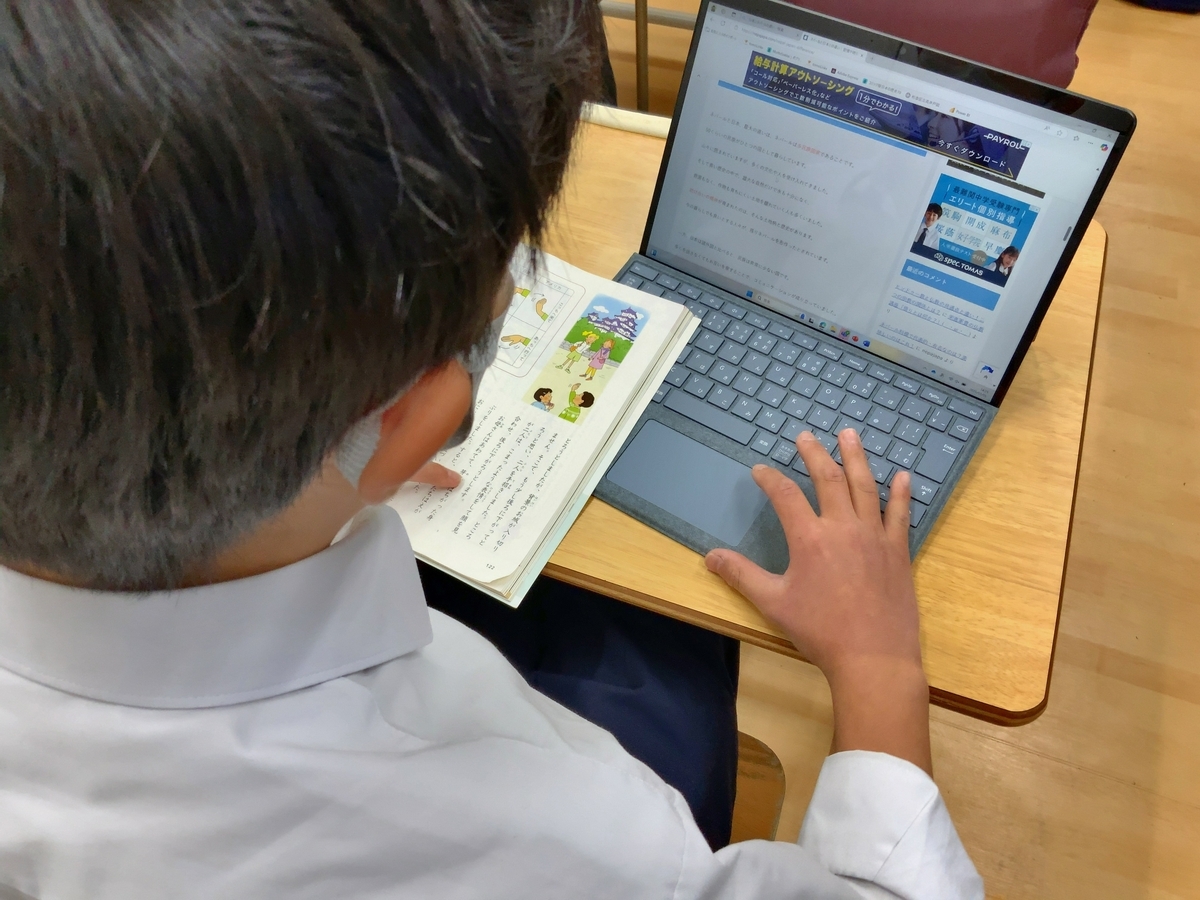

子どもたちはさっそくネパールについて調べていきます。調べ始めるタイミングで、さっき鈴木先生が紹介したインドの「アチャー」という返事のように、日本とネパールの違いが際立つもの、クラスメイトが知っておもしろいものをクイズにして知らせたい、という雰囲気ができていました。この雰囲気を作れるかどうかで、子どもたちのモチベーションは大きく変わってくると思います。

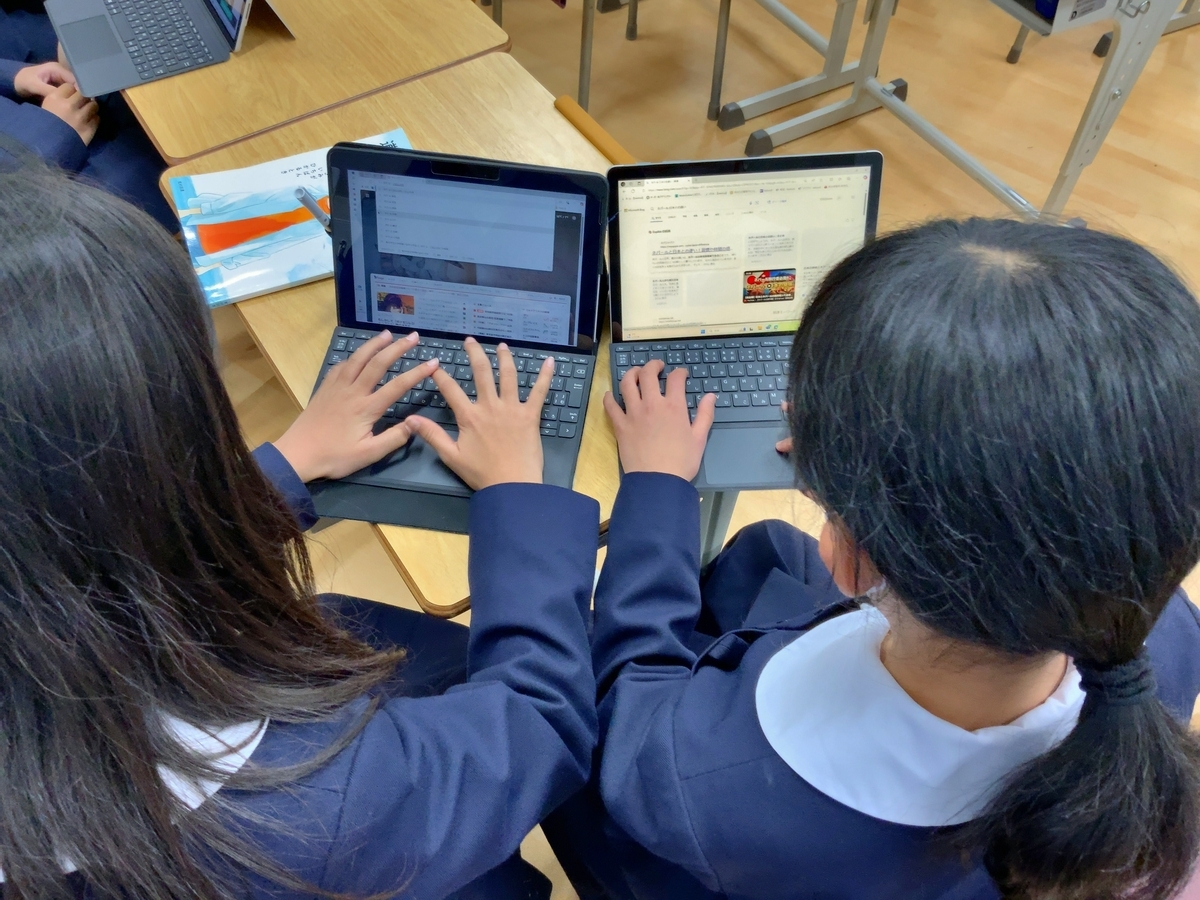

一人で調べている子だけでなく、クラスメイトと一緒に調べている子もいます。クイズを考えるためのこうした調べ物では、わいわい言い合いながらやると「これ、見て!」と見せたときに相手のリアクションを参考にすることができていいなと思いました。

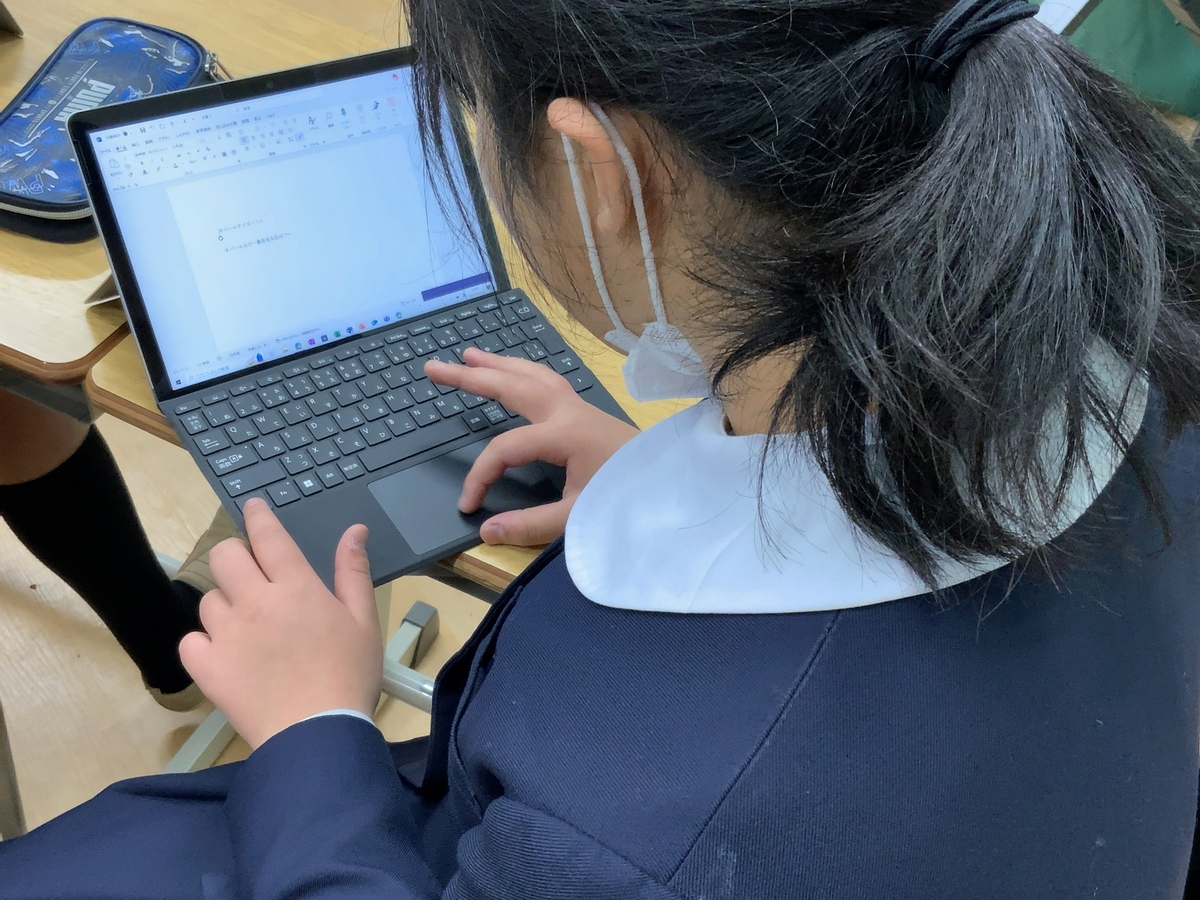

ネットでネパールについて検索した後で、クイズを作成するときには鈴木先生が何も言わなくてもWordを開いて問題を書いていました。「先生、○○で書いていいですか?」と誰も質問しないで、自分たちで適切なアプリを選んで、書いていくことができるのは、目立たないですけどすごいことだと思います。情報を集めたり、それをまとめたりするツールとして、デジタル活用が日常化していることを感じました。

授業の最後に、クイズを作り終わった何人かに、教卓にある鈴木先生のコンピュータで起動してある生成AIに、クイズを出題してもらう時間をとりました。

生成AIを音声入力にして、子どもたちはマイクに向かってクイズを出題します。クイズの問題を音声入力で生成AIが受け取ると、生成AIが回答します。問題への生成AIの回答を読んで、鈴木先生が「どう?この答えは?」と訊くと、子どもからは「75点」や「ちょっと違う」などの評価がされていました。

音声入力をしているところも、それを生成AIが文字に変換するところも、回答が少し間違っているところも、その過程のすべてが鈴木先生のPCに接続されているディスプレイに表示されていました。こうして生成AIが実際に機能しているところをみんなで一緒に見る体験を積み重ねることは大事だと思いました。

(為田)