2025年2月17日に葉山町立一色小学校を訪問し、大川ゆい 先生が担当する6年生の理科の授業でプログラミングの授業をさせていただきました。全3時間のプログラミングの授業で、アイロボットのプログラミングロボットRootを教材として使いました。最初の1時間で為田がゲストティーチャーとして担当して、Rootの動かし方など基本的なところを伝えました。そして別の日程で2時間目と3時間目を大川先生が行い、1クラスずつでじっくり時間をとってRootをプログラムしてもらいました。

この日は、全3クラスが対象だったので、体育館に集まってもらって、「Rootはルンバの会社が作っている小さいロボットです」と伝えてから、Rootのプログラミングの導入の授業を始めました。

子どもたちに自分のChromebookを持ってきてもらったので、最初にGoogleクラスルームで配信した「iRobot Coding」のサイトにアクセスして、簡単にブロックを組み合わせる方法と、プログラムを実行して画面上でRootを動かす方法を説明しました。その後で、自分のChromebookとRootをBluetoothで接続する方法を説明しました。

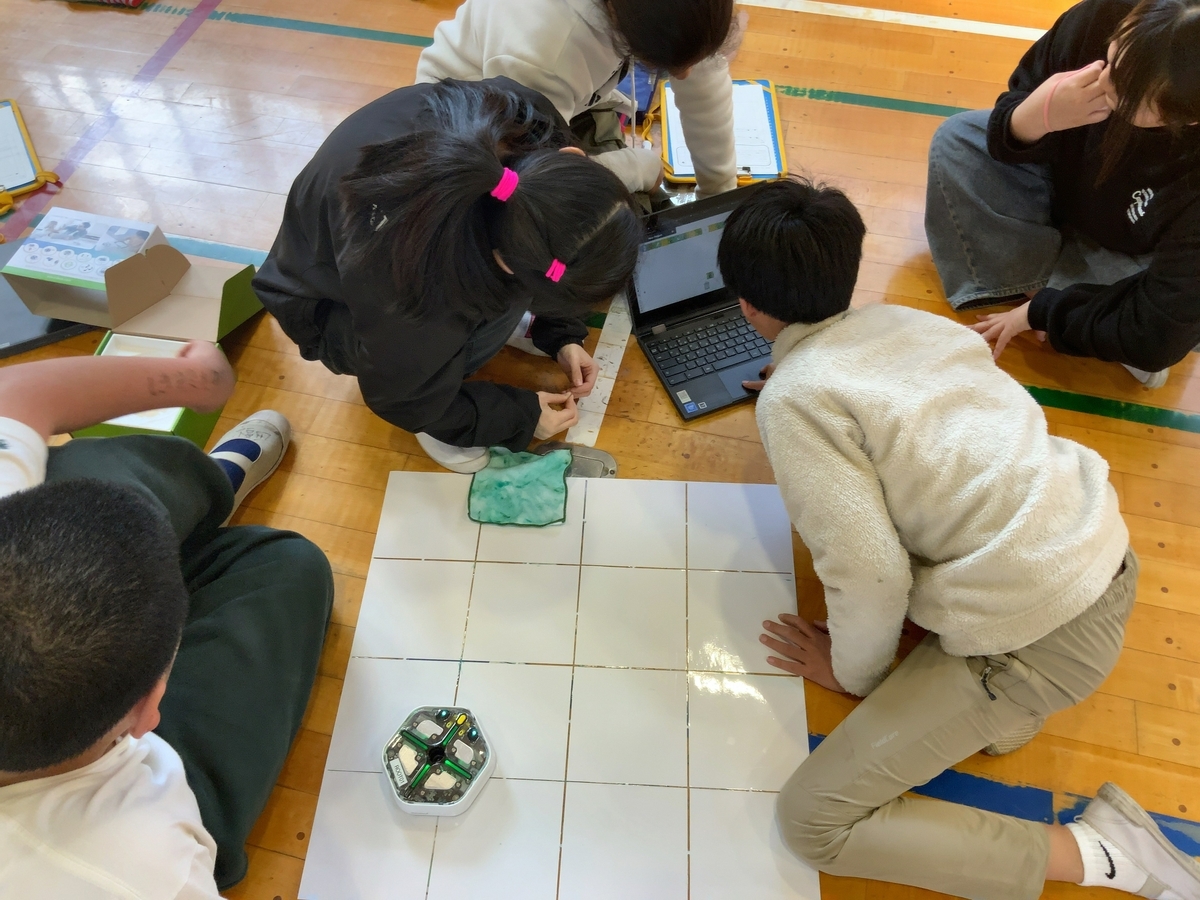

ここまで説明して、グループに1台ずつRootを配ります(今回は人数が多かったので5~6人に1台でしたが、この後のクラスごとの授業では2人に一台ずつRootを配りました)。

Rootの箱を開けてもらい、電源をつけてもらうとRootの目が光って音が鳴ります。僕は、Rootを使ってプログラミングを教えるときにいちばん好きなのがこの瞬間です。ロボットに愛着をもって、そして好きに動かしてみようと思ってもらえる気がするからです。それができれば、いろいろと細かくブロックの機能を説明しなくても、「できた!」「動いた!」と面白がってもらえるので、授業開始からここまでをできるだけスピーディに進めたいといつも思っています。

Rootを動かす練習は、一つ一つこちらで教えるのではなく、基本的なブロックの機能を知ってもらうために最初にミッションが書かれたワークシートに取り組んでもらいます。最初の2つのミッションだけを必ずやってもらって、残りの4つのミッションは、好きなものからやってほしいと伝えます。

どのミッションに取り組むかによって、子どもたちが作るプログラムは全然違うものになります。Rootを動かすことが楽しかったり、音を繋げて曲を演奏させるのが楽しかったり、LEDで光らせるのが楽しかったり、それぞれに楽しいと思うことは違います。それぞれに自分たちのやりたいことをやれることが重要だと思っています。

グループに分かれてからは、順番にミッションをクリアしていくうちに新しいことをどんどんやりたくなってきます。「いろんなブロックがあるので、どんどん使ってみていいですよ。壊れることはないので」と子どもたちに伝えて、どんどん知らないブロックも使ってみるように後押しします。

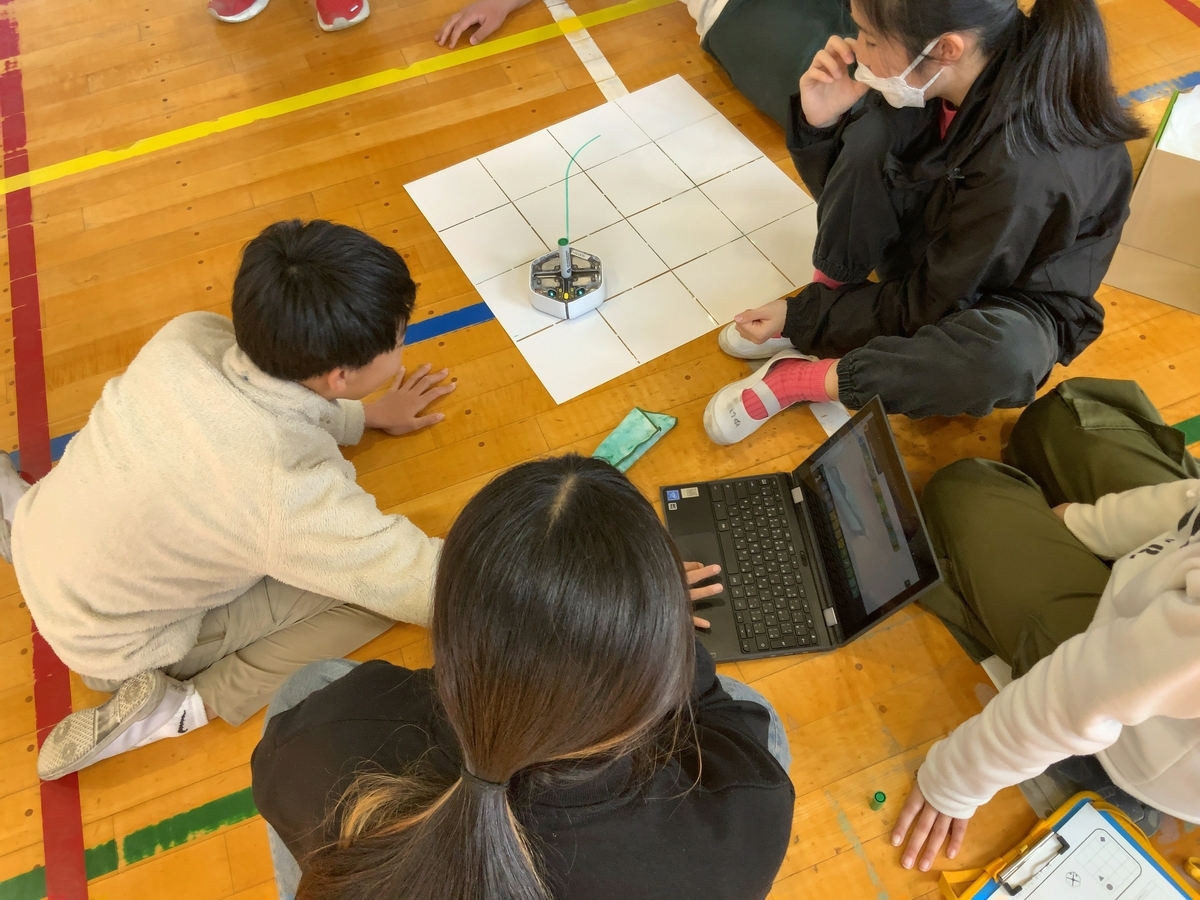

成功も失敗も含めて、どんどんプログラミングを組んでRootを動かしてもらいます。「失敗してもいい」という雰囲気を作ることが、プログラミングの授業ではいちばん大事だと僕は思っています。

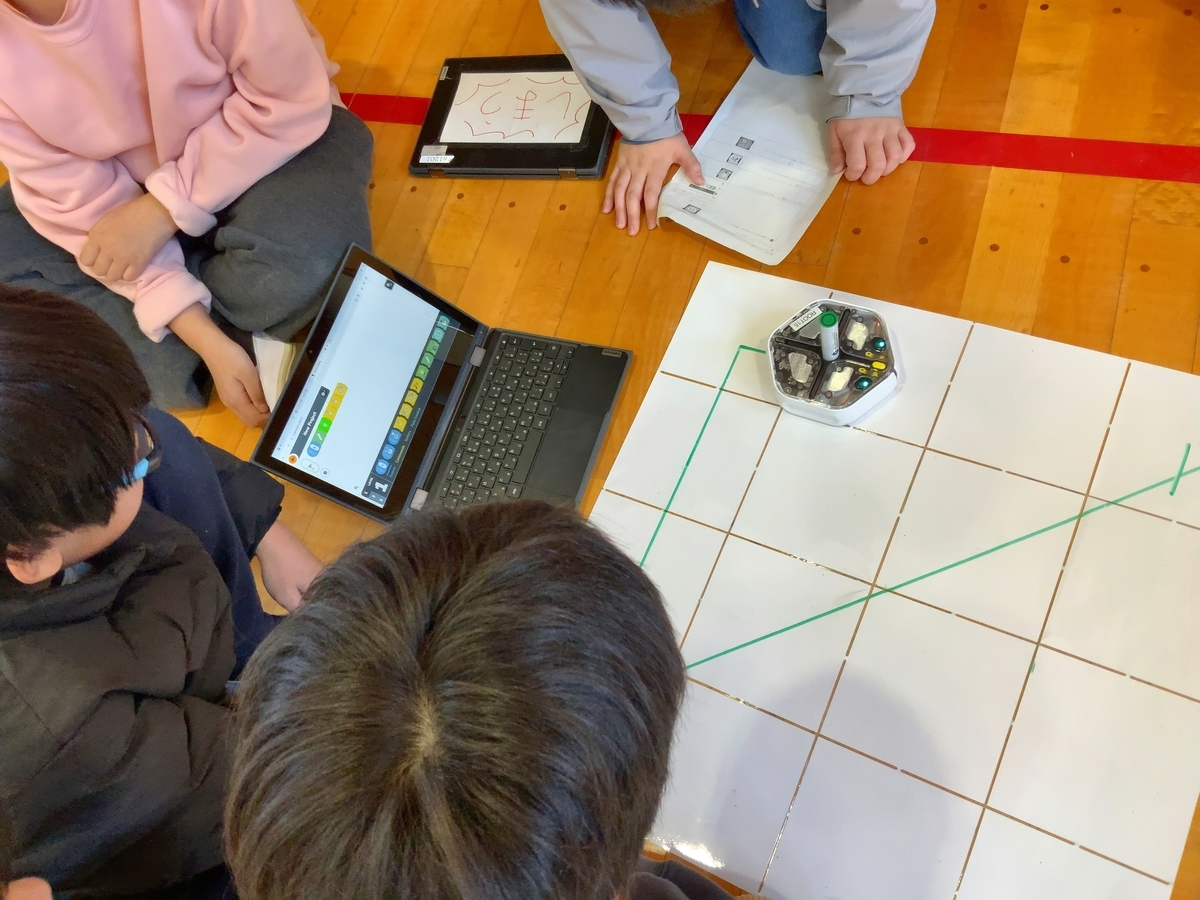

Rootのミッションカードには、使うブロックがヒントとして書かれていますが、そこに書かれていないブロックも子どもたちはどんどん使っていきます。いちばん人気なのはペンを挿して、ホワイトボードに線を描いていくことです。正多角形を書いたり、アルファベットなどの文字を描いたりする子どもたちが多いです。

また、円や曲線を描くことにチャレンジするグループもいます。グループで「このブロック使ったらいいんじゃない?」と試してみて、「あー、違うわー!じゃあ、ちょっと数字を変えてみよう…」というふうに試行錯誤する雰囲気が出てくるように、僕は声をかけて回っていました。

プログラミングは、想定通りに動かせるようになることだけが目的ではありません。「こうやったらおもしろそうかも」と思って、プログラムを書いてみて、動かしてみて、間違っていたらやり直す、という体験を学ぶことがプログラミング教育のいちばんいいところだと僕は思っています。

子どもたちから質問が出ても、別に先生が全部を教えられなくてもいいと思います。先生が一緒に考えて悩んでもいいと思います。子どもたちと一緒に先生が考え込んだり、失敗したり、その後でちゃんと成功する、そういう体験をプログラミングの授業でしてほしいと思います。

(為田)