2024年9月6日に戸田市立戸田第一小学校を訪問し、石塚怜美 先生が担当する3年3組の算数「あまりのあるわり算」の授業を参観させていただきました。この単元は自由進度学習の形式で実施されていて、この日の授業は全9回の単元の3回目の授業でした。

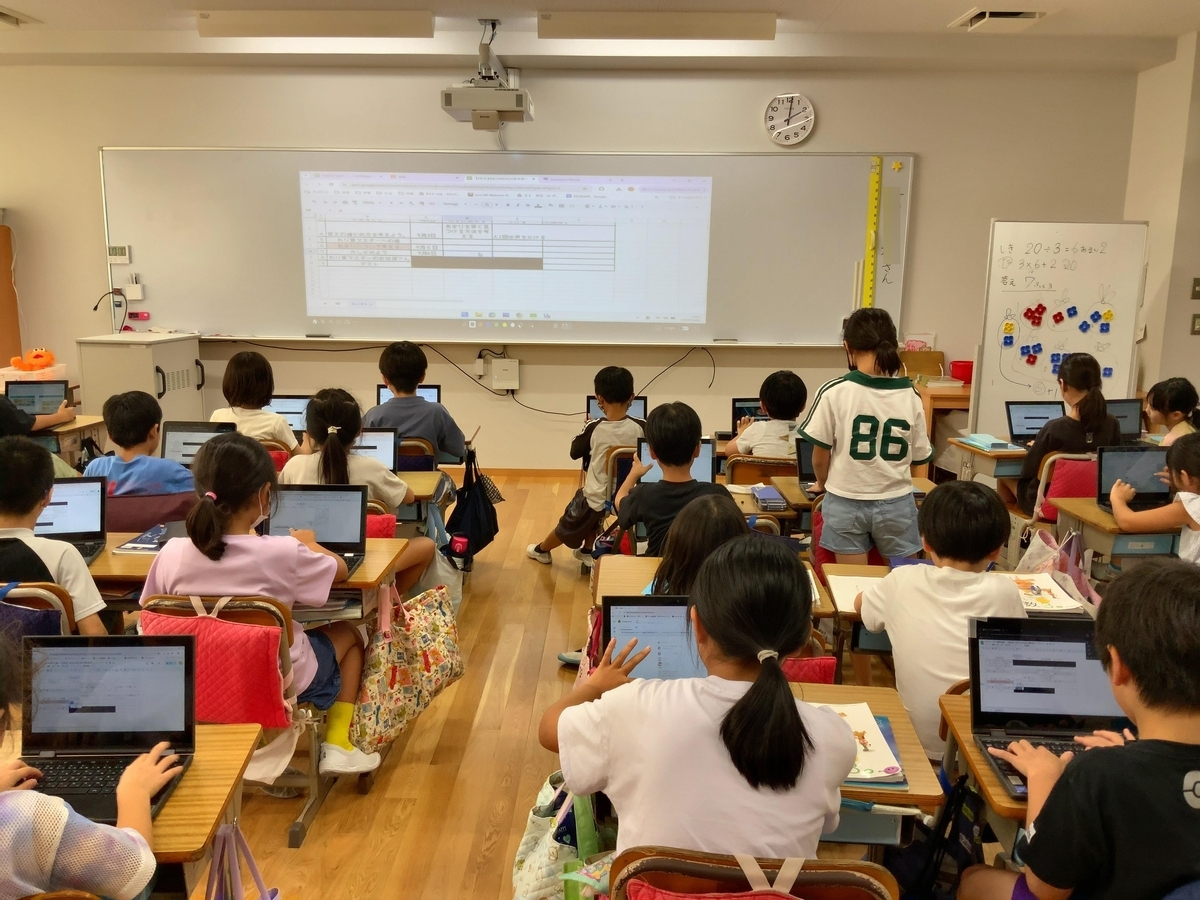

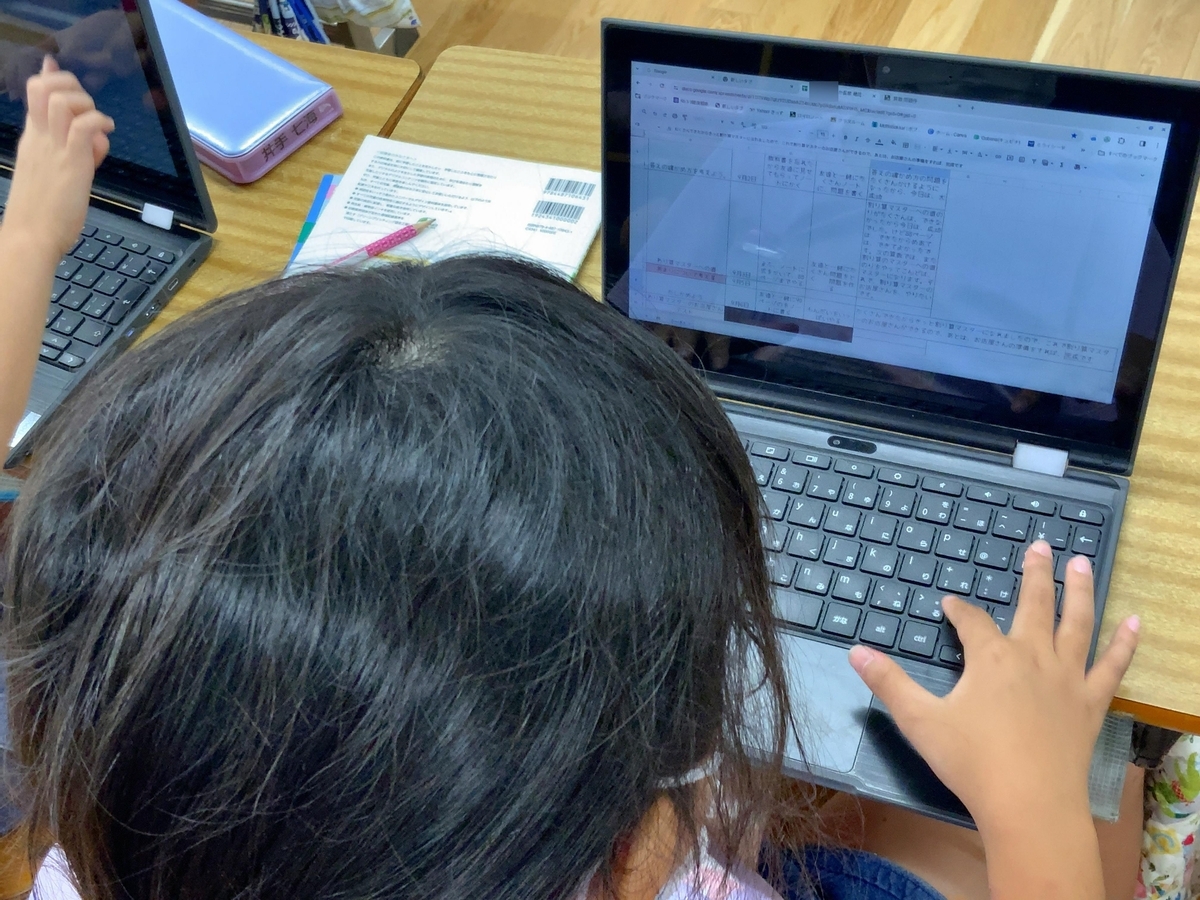

子どもたちには、単元全9回の学習内容が書かれている「あまりのあるわり算 学習ワークシート」がGoogleクラスルームで配布されています。

1回目と2回目の「学習内容」の欄には、「あまりのあるわり算と出会う」「あまりがあることを発見!」と書かれていました。単元の導入部でもあるこの2回の授業は一斉授業の形式で行って、あまりのあるわり算についての説明を聴き、計算の仕方を学ぶ時間になっているので、クラス全員が同じ進度で学習する授業だったそうです。

3回目以降の「学習内容」は、「1人分を求めるわり算で余りがあるとき」「答えの確かめ方を考えよう」「わり算マスターへの道」と書かれていました。3回目以降は、子どもたちが自分のペースで学習を進めていくことになり、7回目の授業だったこの日は「たしかめよう」に取り組んでいる子が多かったです。

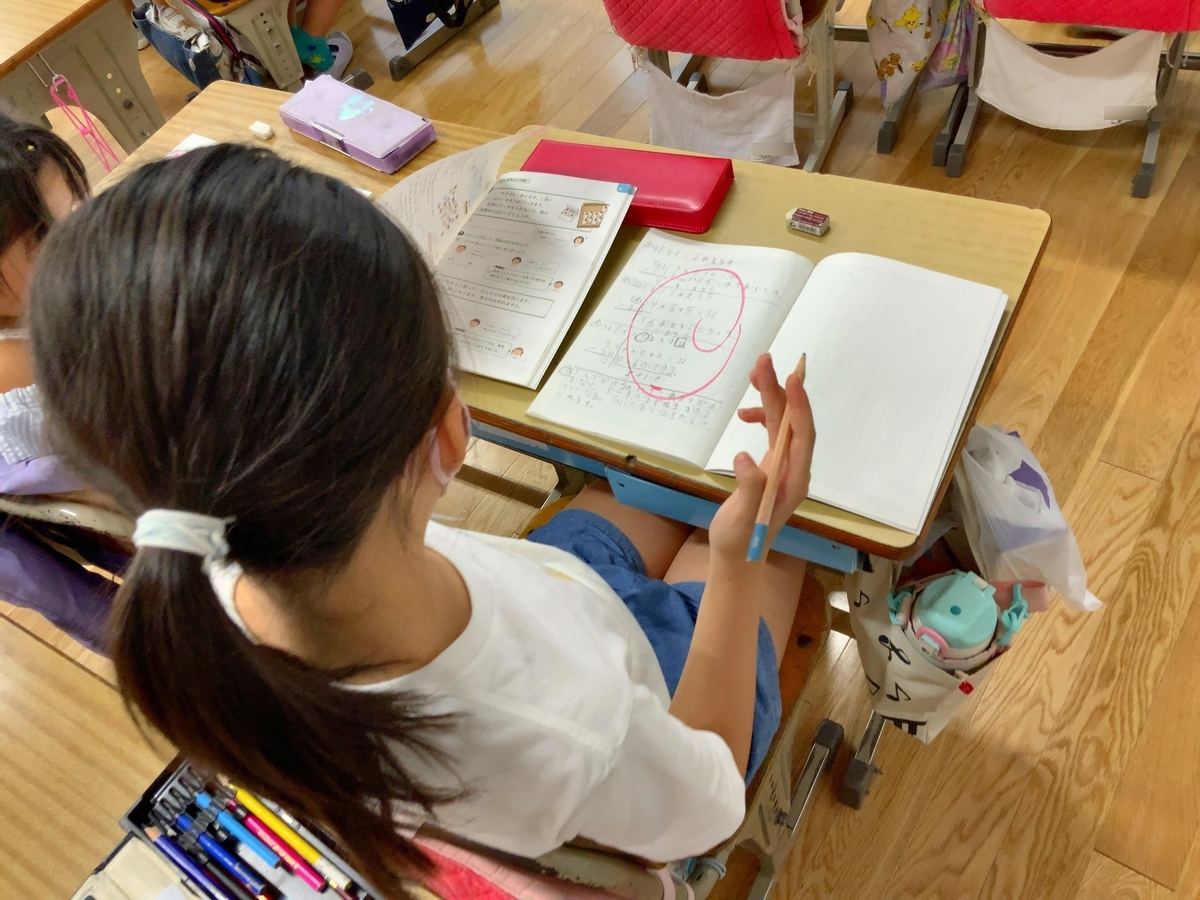

「あまりのあるわり算 学習ワークシート」の「学習内容」の横には、「めあて」「自分の計画」「ふりかえり」を書ける欄が用意されています。子どもたちは、「学習内容」の横に日付を書いて、「めあて」の欄に「87ページをクリアする」や「今よりあまりのわり算を得意にしたいです」「問題を解いたら友達に見てもらう」というふうに書いていました。続けて、「自分の計画」の欄に「友達と一緒にやります」や「ロイロノートに書きます」のように書いていきます。

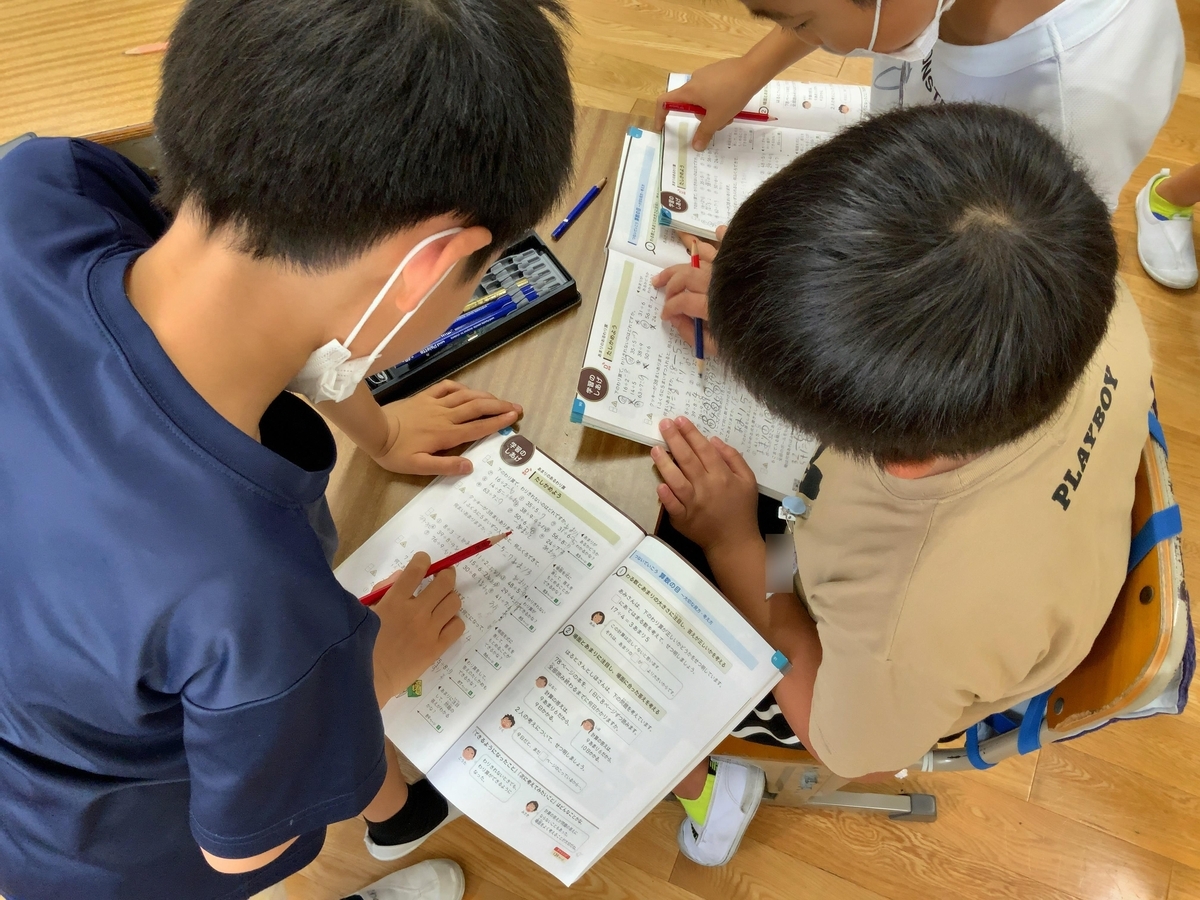

自分で「めあて」と「自分の計画」を決めた後は、子どもたちは自分で学習を進めていきます。教科書の問題を解いている子が多かったです。この日の授業では、教科書の「学習のしあげ」のページをやっている子が多かったです。

学習の内容も自分で決められるだけでなく、どうやって勉強するかも自分で選べるようになっています。「ひとりでやる」か「友達とやる」かを選べますが、3人~4人でグループを作って問題に取り組んでいる子たちが多かったように思いました。

もう一度先生の説明を聞きたい子たちがいるかもしれないので、石塚先生は「先生コーナーは前の方でやるよ」と声をかけていました。この日は単元の終盤で希望者がいなかったので、先生コーナーは開催されませんでした。先生から説明を聞きたい子が多いときには、教室の前の方でホワイトボードを使って石塚先生がミニ授業を行うのだと思います。

「今日は誰も先生の説明を聴かなくても大丈夫」という日がある、ということを許容できるのも、自由進度学習の良さだと思います。みんながその説明を聞きたいと思っていない/聞く必要がないと思っている日には、どんどん自分で問題を解いていく授業にできる自由度がいいと思います。

問題を解き終わったら、石塚先生がチェックして丸つけをしてくれます。

最初に「問題を解いたら友達に見てもらう」と「めあて」に書いた子たちは、石塚先生が回ってくるまでに、グループで答えを見せあって確認をしていました。

石塚先生は教室を歩き回って、丸つけをしたりヒントを出したり、じっくりと説明をしたりしていきます。

自分で計画を立てて自分で勉強している子どもたちが多いので、全員の進度を石塚先生が管理しなくてもいい授業になっています。そのぶん、「先生、ここ教えて!」と言ってくる子を支えることに時間を十分に取ることができると思います。こういうふうに先生の時間の使い方を変えられるところが自由進度学習の良さだと思います。

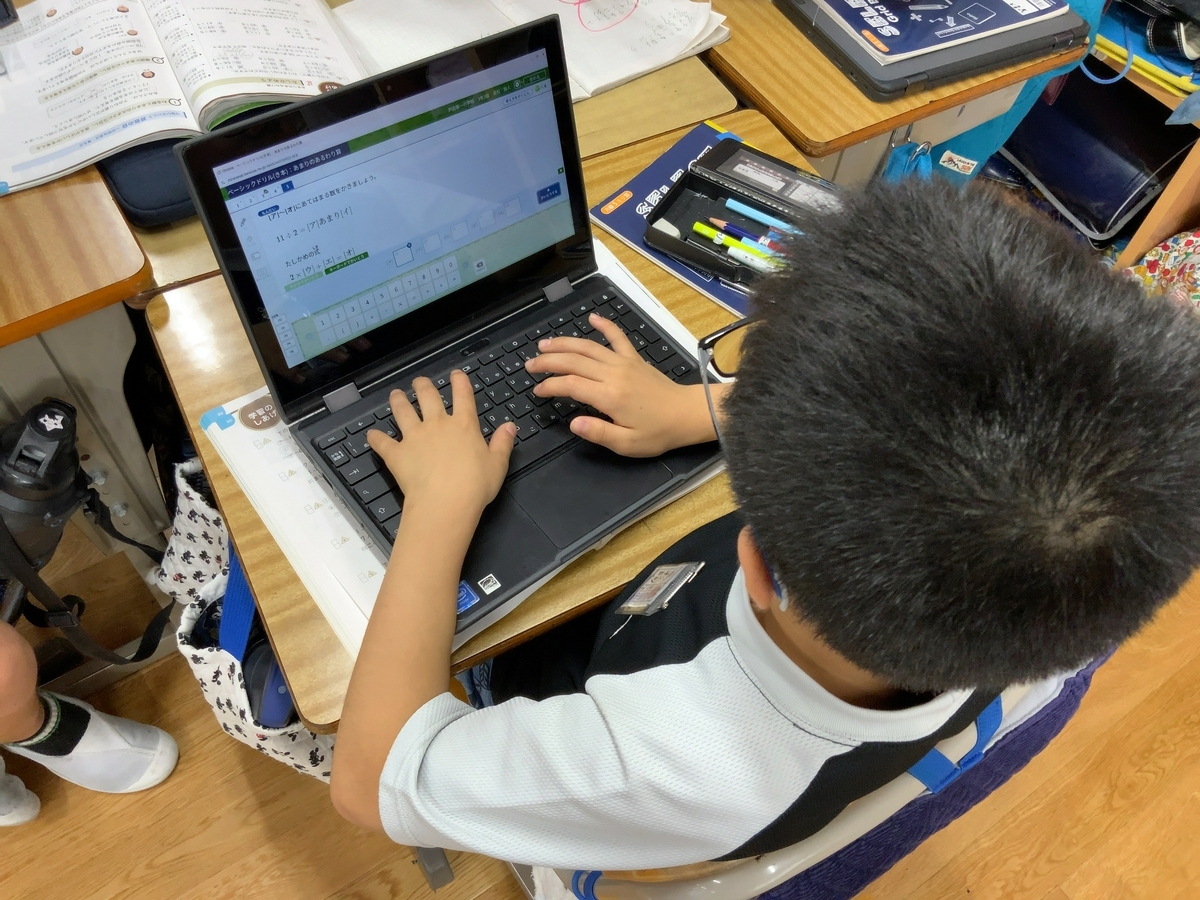

教科書の問題を正しく解けて、自分で計画した勉強が終わった子たちには、追加で取り組めるコンテンツが用意されていました。

石塚先生は、「いまは、ミライシード、ジャスト、ロイロで問題づくりをやっている人がいます」と途中で子どもたちに伝えていました。複数の教材が用意されているからこそ、子どもたちは何で勉強するかを自由に選ぶことができます。

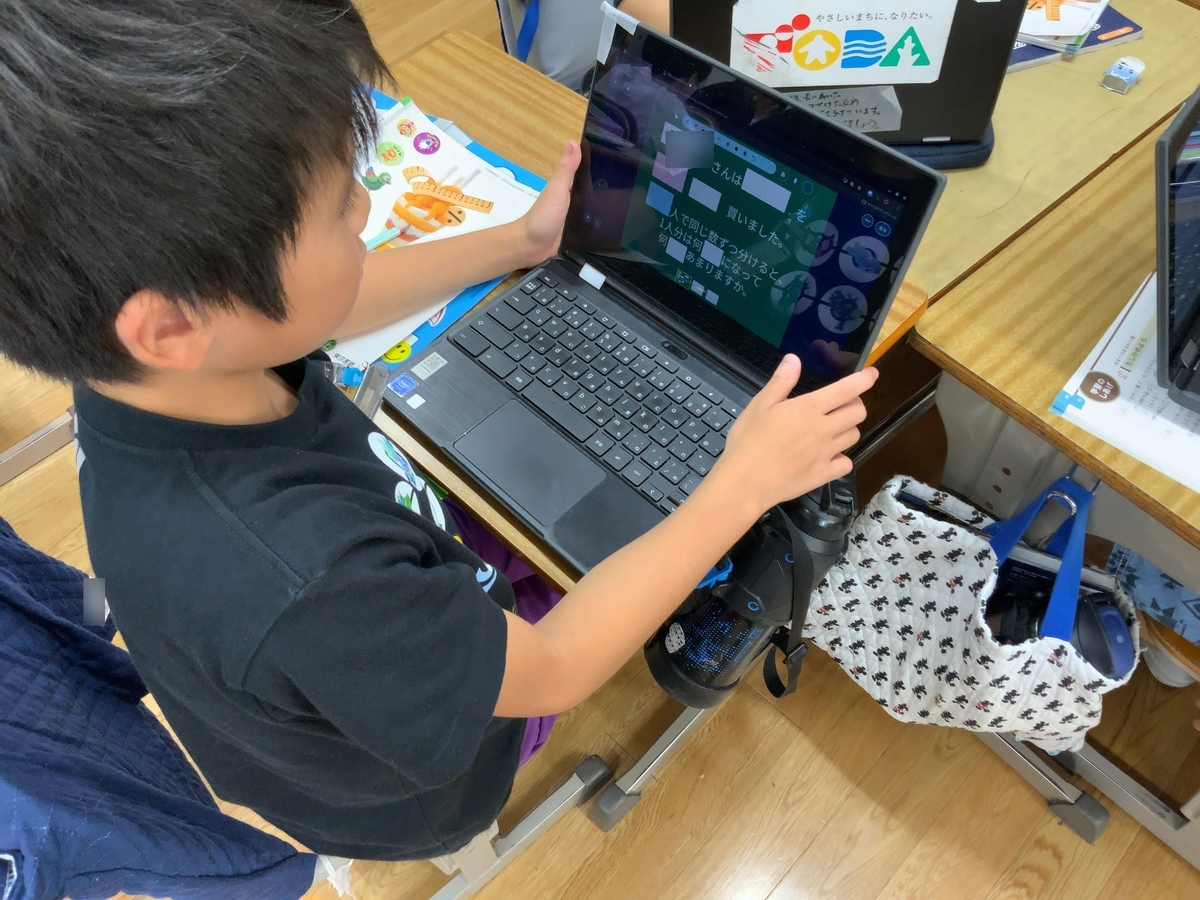

ミライシードのドリルパークに取り組んでいる子は「あまりのあるわり算」のドリルを選んで、どんどん練習問題を解いていきます。自動出題・自動採点だからこそ一人ひとりが自分で必要だと思うドリル、勉強したいと思うドリルに取り組むことができます。

ロイロノート・スクールで問題を作っている子たちの多くは、石塚先生が作って配布しているカードをコピーして問題を作っていました。文章問題のフォーマットが作ってあって、空欄のところに物の名前や数字をいれると文章問題を簡単に作ることができます。もちろん、このフォーマットを使わずに、計算問題をたくさん作っている子もいました。

自分で作った問題を友達に解いてもらいたいと子どもたちは思うので、普段はロックされているロイロノート・スクールの生徒間通信の機能をこのときは石塚先生が解除して、お互いに問題を送り合えるようにしていました。

教室にあるホワイトボードに問題を書いている子たちもいました。Chromebookの画面のなかで問題を作るのとはまた違う表現の楽しさがあるようにも思いました。この問題もみんなで解き合っていました。あとでこのホワイトボードは廊下に出して、より多くの人たちに見られるようになるそうです。

授業時間が残り5分になったところで、ふりかえりの時間をとります。「このスタイル、楽しかった?」と石塚先生が訊くと、「昨日まできらいだった算数を、今日は好きになった」「みんなでやると、意外と簡単だと思える」という声が子どもたちから返ってきていました。

「あまりのあるわり算 学習ワークシート」を見ると、この単元で予定されている「学習内容」はあと3つで、算数の問題を出すお店屋さん(正解すると景品も出るそうです)の準備する回と、お店屋さんを楽しむ回をして、最後にテストをするということになっていました。

授業後に石塚先生にこの授業のねらいを質問したら、「先生から学びを提供するのではなく、自分で生み出すようになってほしい」というふうにおっしゃっていました。そういう意味で、この単元の最後に予定されている「お店屋さん」の活動が大事にされているのだろうなと思ったし、それを子どもたちもすごく楽しみにしている様子でした。

「テストで満点をとれるように」というのをねらいにするのではなく、「学びを自分で生み出すように」というねらいにしているのに納得する授業だったな、と思いました。

(為田)