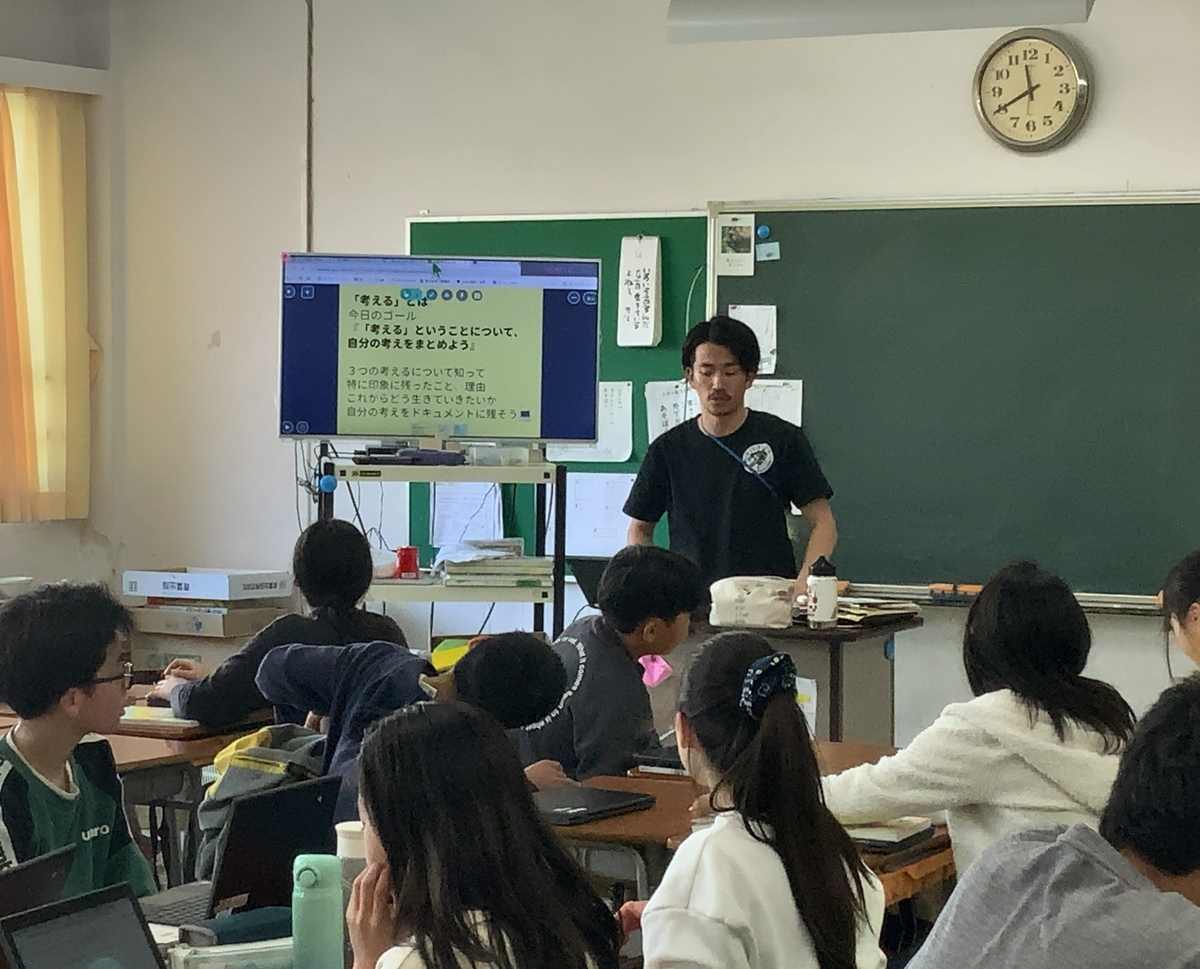

2025年2月17日に葉山町立一色小学校を訪問し、吉田俊也 先生が担当する6年2組の国語「『考える』とは」の授業を参観させていただきました。子どもたちはこれまでの時間で、教科書に載っている鴻上尚史さん、石黒浩さん、中満泉さんの「考えるとは何か」をテーマにした文章を読んできています。

今回の授業のゴールは「『考える』ということについて、自分の考えをまとめよう」でした。前回の授業から引き続き、「考えるとは何か」を書いた鴻上尚史さん、石黒浩さん、中満泉さんの文章を読んで、特に印象に残ったことやその理由、自分はこれからどう生きていきたいか、という自分の考えをGoogleドキュメントに書いているところでした。

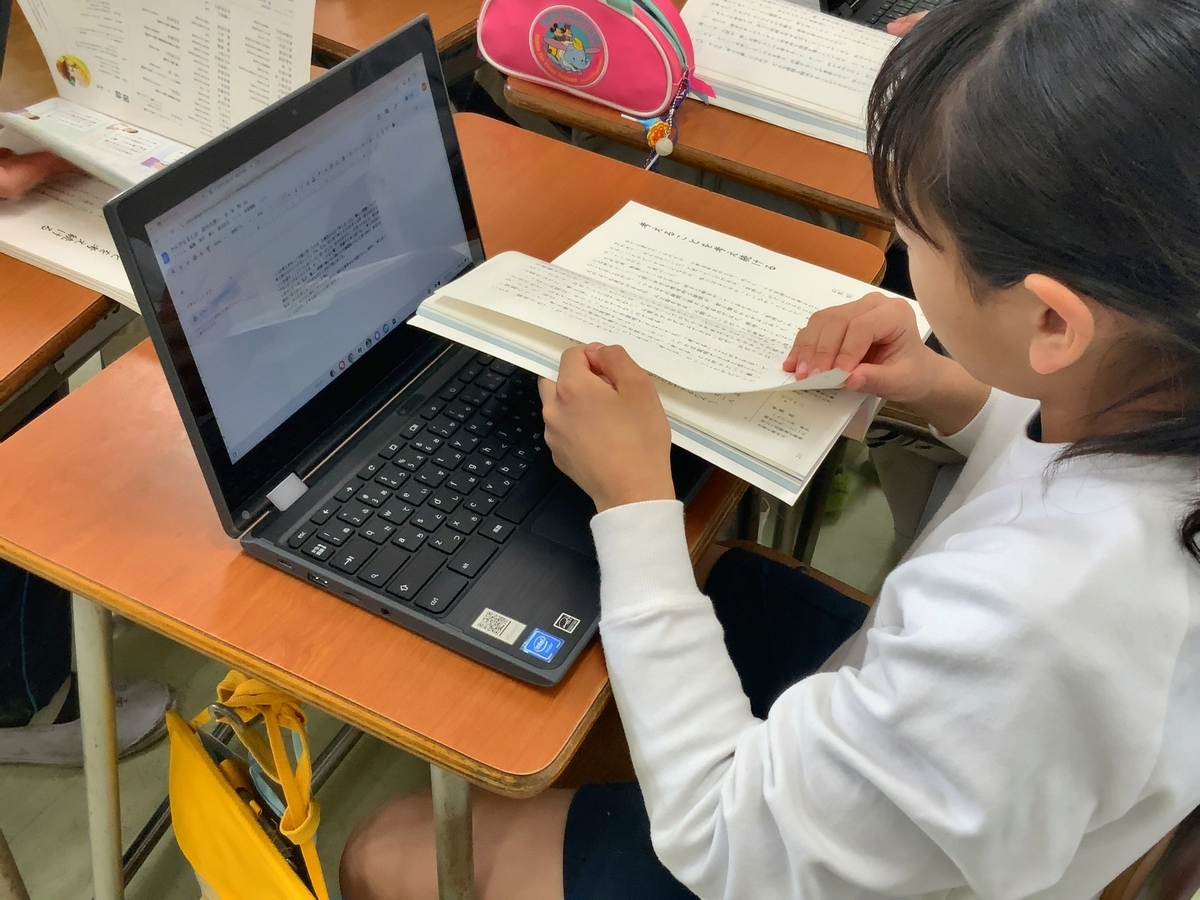

最初の15分間は、子どもたちがそれぞれ文章を描いていく時間でした。子どもたちは教科書の本文を読み返しながら、Googleドキュメントで自分の考えを書いていきます。6年生はキーボード入力にはこれまでの授業で慣れていたこともあり、Googleドキュメントでの長い文章の入力についても「たくさん書きやすい」「文章を書き直すのも楽でいい」と好意的だったと吉田先生は言っていました

キーボード入力だけでなく、音声入力を使ってもいいことになっていました。「でも、静かな教室で一人音声入力でしゃべってたらはずかしいじゃん」と言っていた子もいました。このあたりは、環境づくりで工夫をする必要があるところかもしれません。

Googleドキュメントで文章を書く時間をたくさんとることで、文章を読む時間が減ってしまうということはなく、むしろ子どもたちが教科書に立ち返って本文を読み返す時間が増えているように感じます。書く時間(=アウトプット)を増やすことで、読む時間(=インプット)も増えていくように授業が設計できれば、読み書きの力を伸ばすことができると思います。

そのために、一人1台のChromebookを使ってGoogleドキュメントだけでなく、さまざまなツールでインプットとアウトプットの機会を増やしていけたらいいと感じました。

吉田先生は一人で文章を書いていくだけでなく、「グループで文章を書くことを助け合ってほしい」という意図をもっていました。

Googleクラスルームで一人ひとりのGoogleドキュメントのURLが共有してあるので、文章が書けたところでお互いに文章を読み合い、コメントをつけ合うことも、文章の修正提案をすることもできるようになっています。

吉田先生は、「他の人の文章を読んだら、コメントを書いてあげて」と言っていました。完成していないけれど、書いている途中の文章をお互いに読み合ってコメントをつけたりできるのは、デジタルで文章を書くことによるメリットです。もちろん、先生もコメントをしてあげることができます。

デジタルで文章を共有することで、書いている途中に、クラスメイトと先生という読者の存在を認識できるようになります。書き上げた文章にコメントをしてもらってそれを修正するのは面倒ですが、書いている途中にコメントをしてもらって推敲の可能性を自分で考える、という活動ができるのはいいことだと思います。

子どもたちはグループごとに分かれて座っているので、コメントのやりとりだけでなくて、直接読んでもらった感想をグループ内でもらったり、そこから話し合いが生まれたり、ということもありました。

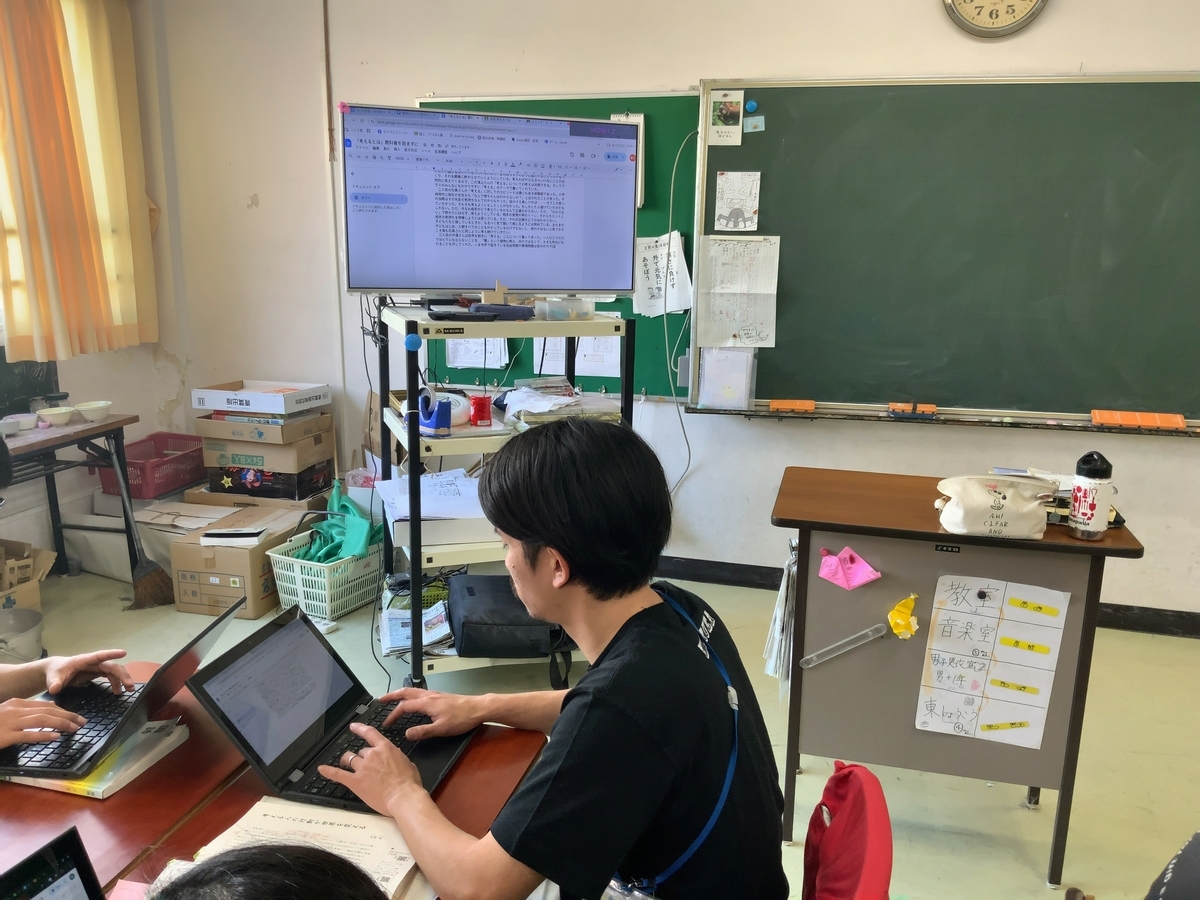

もうひとつ印象的だったのは、子どもたちが文章を書いている間、吉田先生もグループのなかに入って子どもたちと一緒に文章を書いていたことでした。先生がその書いている様子はリアルタイムでモニターで表示されているので、「先生も悩みながら書いている」「先生も何度も書き直している」ということを子どもたちに見せられます。こうして先生が書き手としての姿を見せることは、書くことを学ぶ授業でとても効果があると思いました。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)