2025年6月27日に西武学園文理小学校を訪問し、松原凛 先生が担当する6年生の算数の授業を参観させていただきました。この日の松原先生の授業は、1学期の復習として練習問題を解く時間が多くとられていて、その時間を使って子どもたち一人ひとりが自分のペースで学べるように設計されていたように思います。

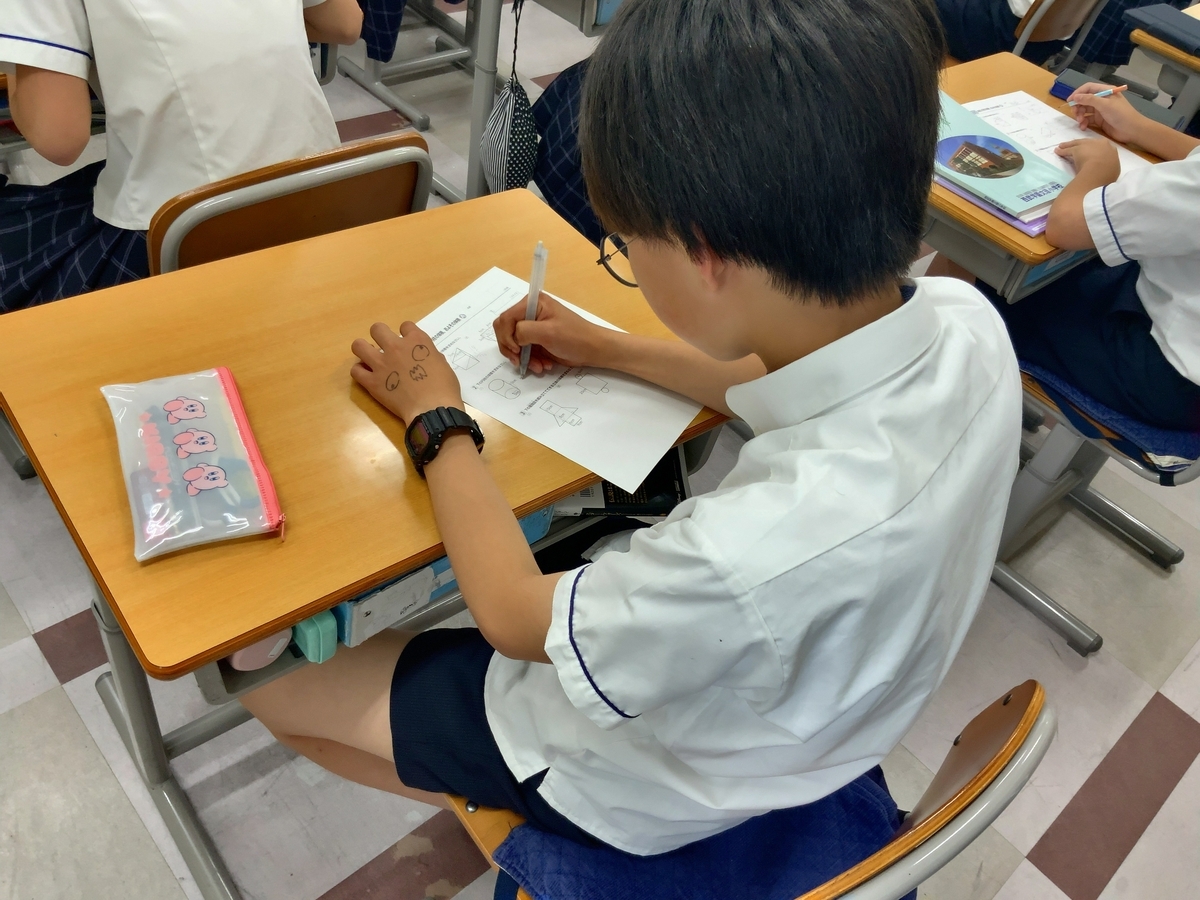

授業では、「角柱と円柱の体積」「およその面積と体積」の単元の2枚のプリントを配布します。このプリントが、この日の授業でみんな共通で学習する教材であり、「ここまではみんなでやる」というベースになるものでした。テストではないので制限時間もなく、子どもたちは自分のペースでたっぷりと時間を使って問題を解くことができます。

プリントの問題の答え合わせは、クラス全体でまとめて行いますが、授業の中盤以降のタイミングになります。それよりも早くプリントの問題を解き終わった子には、次に行う活動として「ロイロノート・スクールで問題を作成」あるいは「Monoxer(モノグサ)を使って問題演習」のどちらかを行えるようになっていました。

ロイロノート・スクールで問題を作るときには、カードにテキストで問題を入力している子もいますが、テスト形式で作っている子もいました。インターネットで検索して難しい問題を探してきて、それを貼り付けたり、それを少しアレンジしたり、さまざまなやり方で問題を作っていたのが印象的でした。すごく難しい問題も、基礎的な問題も、いろいろと混ざっています。

問題を作り終わった子は、カードをロイロノート・スクールの提出箱に送ります。提出箱はみんな見ることができるので、提出箱を通じてクラスメイトが作った問題を解くことができます。解いてみて、「解けた!」「これ、どうやるの?解けるの?」「ここ、間違ってない?」と作成者に声をかけることもできます。

Monoxerを使う子どもたちは、自分でどの単元を学ぶかを決めてドリルに取り組みます。Monoxerでは記憶度と学習状況が可視化されていて、色で分かれているので自分で習熟度を確認することができます。子どもたちは自分の習熟度の状況を見て、自分でどこを学習するかを決めていきます。

Monoxerとロイロノート・スクールを両方やっている子どもたちもいます。自分なりにこの日の授業で何を学習するかを決めることができるようになっています。

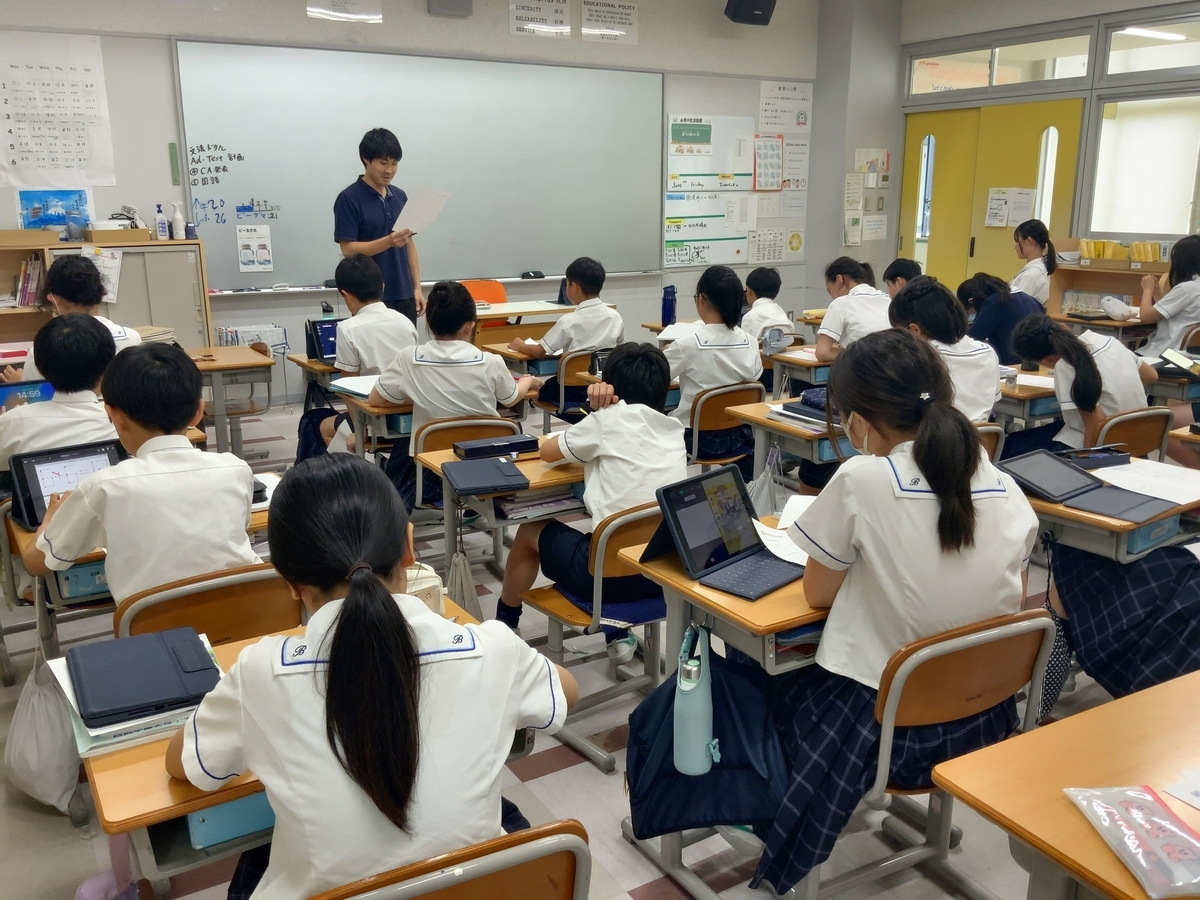

授業の途中で2枚のプリントの答え合わせをする時間があります。教室のなかでみんなやっていることが違うので、プリントの問題に取り組んでいる子も、ロイロノート・スクールで問題を作っている子も、Monoxerで問題を解いている子もいます。松原先生が「iPadを閉じてプリントに戻ってきてください」と言って、プリントの答え合わせとその解説はみんなで一緒に行っていました。

みんなが違うことを学習していても、先生の声で一回クラス全体で一度やるべきことを合わせて、きちんと前を向いて先生の話を聴く時間を作っていました。こうした、個人で学ぶ時間とみんなで学ぶ時間の行き来ができるようになることも重要だと思います。

(為田)