2025年9月29日に川口市立辻小学校を訪問し、福田雄太郎 先生が担当する6年3組の国語の校内研究授業を参観させていただきました。この日の授業で福田先生が子どもたちと目指していたのは、「やまなし」の「十二月」の場面に書かれている世界を想像して、友達にイメージを伝え合うことでした。

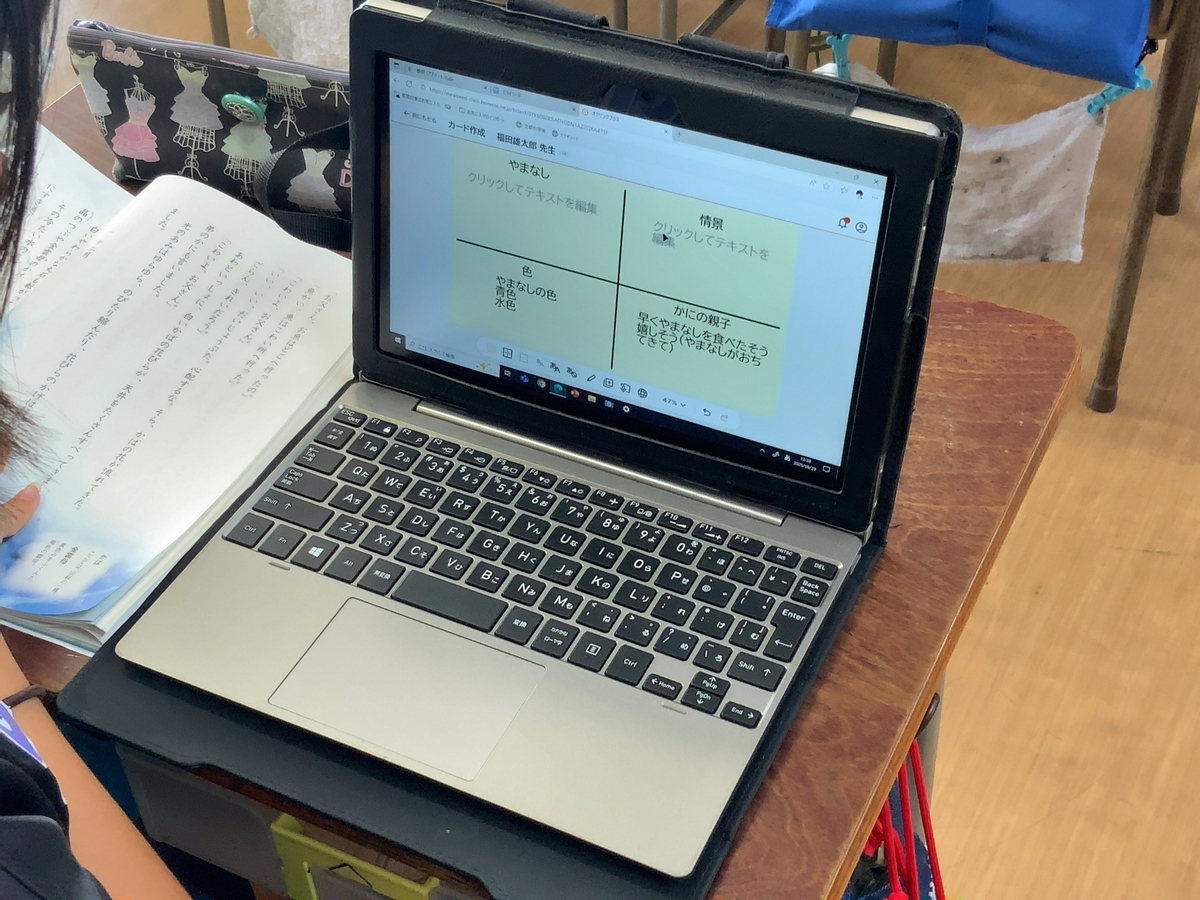

最初に「やまなし」の「十二月」の場面をみんなで音読した後で、子どもたちはオクリンクプラスで配布されたワークシートを開きます。ワークシートには、「やまなし」「情景」「色」「かにの親子」の4つの視点が書かれていて、それぞれの視点ごとに、子どもたちは「十二月」の場面を読んで印象に残った叙述から、自分の思いや考えを書いていきます。

子どもたちは4つの視点それぞれについてどんな言葉が書かれていたのかを、教科書のページを何度も読み返しながら書いていきました。

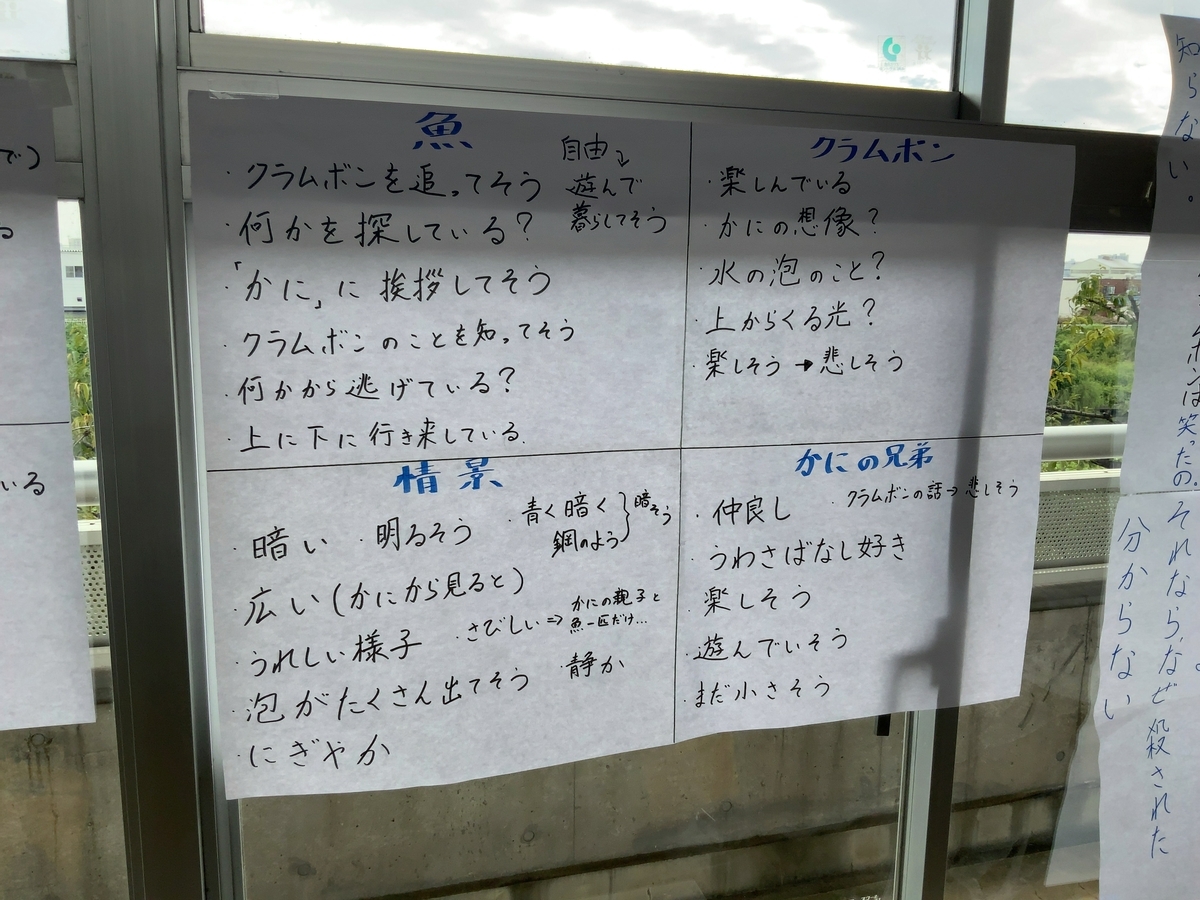

これまでの授業で、「やまなし」の「五月」の場面の前半と後半で同様の活動をしていたそうです。「五月」の場面で子どもたちが書いて、クラス全体でまとめた内容が教室に貼ってあったので、子どもたちはそれも参考にしながら「十二月」についてワークシートへ言葉を書き入れていきました。こうしていつでも見られる場所に掲示しておくというのは、デジタルよりもアナログの方が強い部分だと感じます。

自分のワークシートを書き終わったら、グループで伝え合いをします。全員がどんなことを書いたのかを、オクリンクプラスの画面を見せながら伝え合います。他の人の書いたことを聴いて、自分のワークシートに書き足したときには赤い文字で書き込んでもらいます。

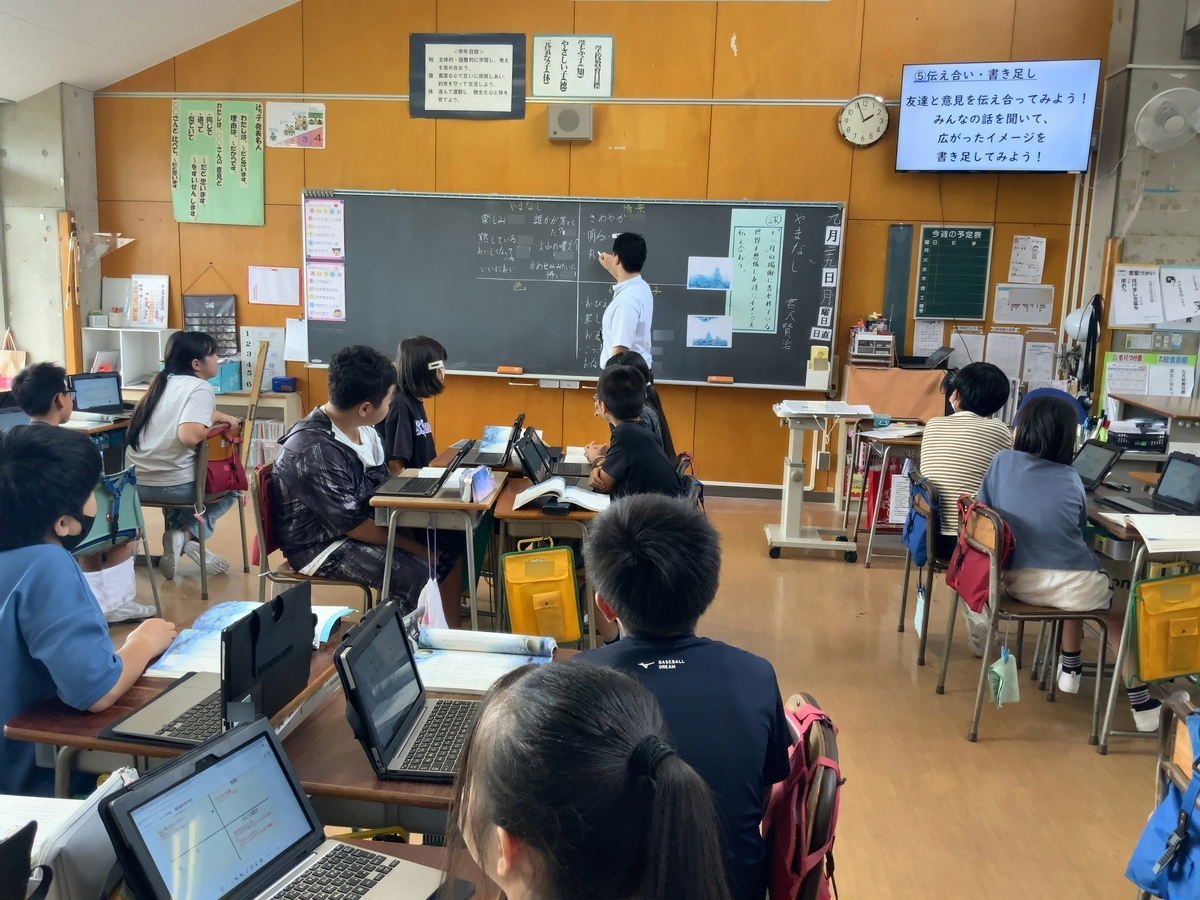

最後に教室全体で「やまなし」「情景」「色」「かにの親子」の4つの視点でどんなことを書いたのかを共有していきます。自分が書いた言葉を発表してもらって、福田先生が黒板に集約していきます。

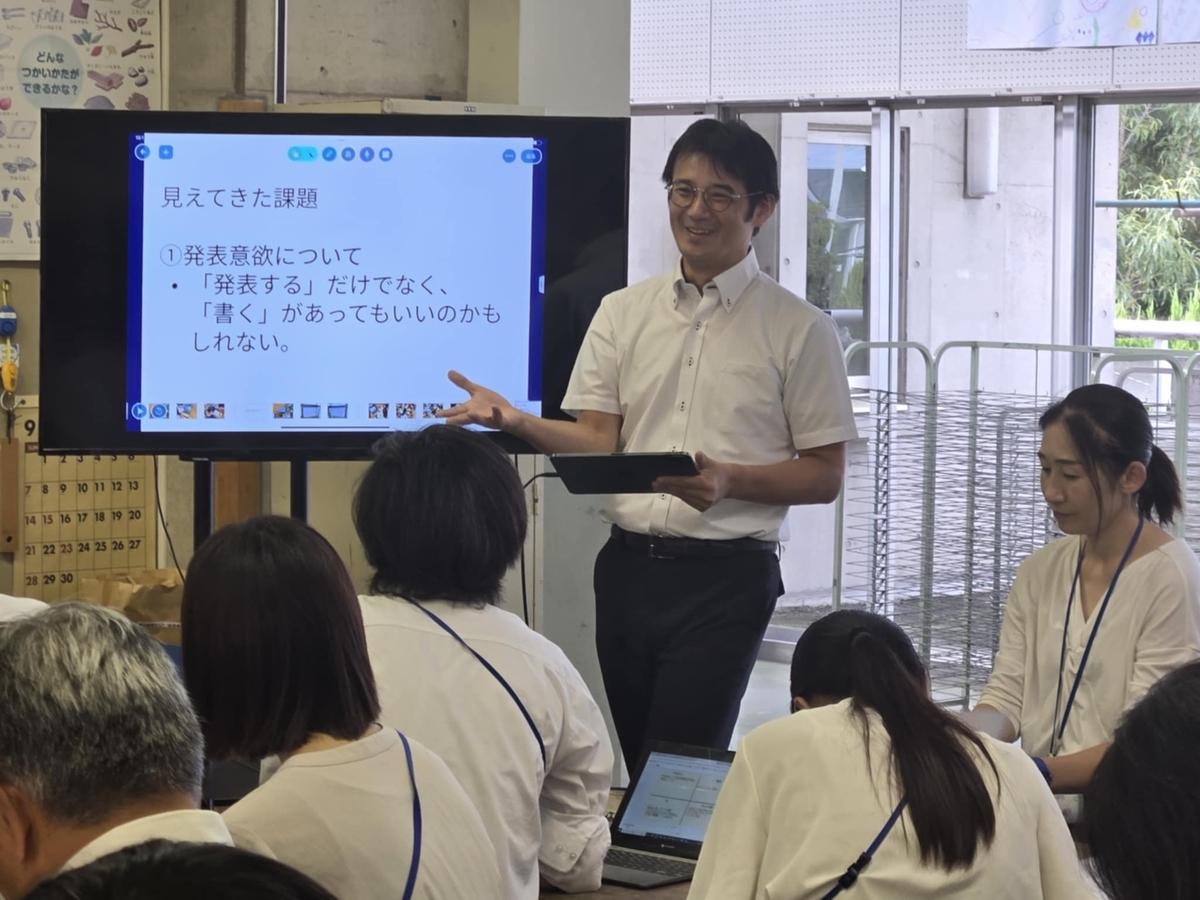

校内研究授業の後に行われた研究協議会では、研究主題である「授業を通して伝え合う楽しさを味わえる児童の育成 ~表現する力を育む国語科の授業~」に従って、「児童の伝えたいという思いが高まる発問や場面の設定」と「聞き手に視点をもたせ受容する態度を育てる指導」ができていたかという視点でグループに分かれて協議が行われました。先生方からは、見えてきた課題として「発表意欲」と「伝え合いの繋がり」と「語彙力」などの課題が挙げられていました。

最後に指導講評の時間をいただいたので、先生方から出ていた課題に関連して、子どもたちが「自分が一生懸命見つけて、伝えたいと思った言葉や文章を人に伝えたい」と思えるように、もう少し書く時間を長くとることと、途中で子どもたちが書いているワークシートを教室全体で共有して書き足していく活動を提案しました。

この日の授業ではワークシートに書き込む時間は10分間でしたが、ちょっと短かったかなと思いました。時間が十分にないとサッと書いて終わりにしてしまうと思います。ゆとりをもって時間をとって、途中でクラスメイトが書いている文章の過程も読んで参照する時間があれば、もっと自分なりの表現を追究できるようになると思います。

こだわって書いた文章、一生懸命書いた文章は、誰かに聞いてもらったり読んでもらったりしてほしいと思うものですし、それが人と違う視点をもつものであれば、その違いが交流学習のモチベーションになると思います。また、他の人が伝える言葉のなかの語彙を、自分でも使うようになっていくことで語彙力も高まっていくと思います。

ICTを活用することで、子どもたちが文章を何度も読む過程で見つけた言葉をお互いに伝え合う楽しさを味わえる場面がもっともっと増えていくといいなと思いました。

(為田)