弊社フューチャーインスティテュートは淑徳小学校放課後クラブ「淑徳アルファ」内で、コンピュータを使ってさまざまな活動を行う授業「カズトロジー」を実施しています。2年生のクラスでは9月から11月にかけて、全部で9回の授業を使って「自分の好きなもの・好きなことを紹介しよう」という活動をしました。

1回目:「好きなこと・好きなもの」をたくさん書いていく

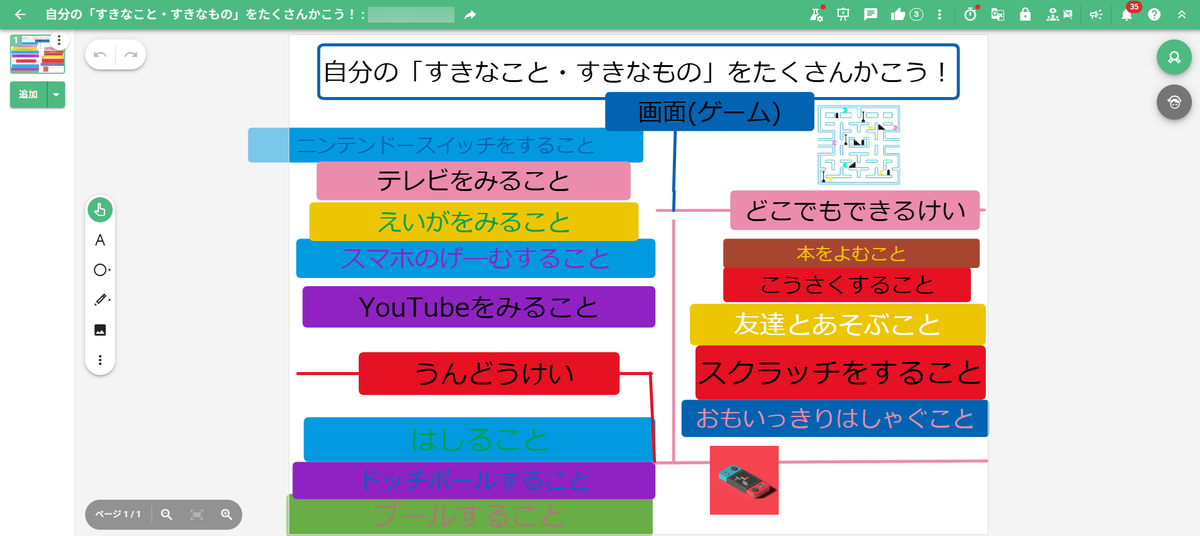

1回目の授業では、スクールタクトでワークシートを配布して、自分の「好きなこと・好きなもの」をたくさん書いてもらいました。全員が自分の言葉で熱意をもって他の人に伝えるために表現を工夫してほしいと思ったので、テーマを「自分の好きなこと・好きなもの」と広くしました。「カレー」「サッカー」「算数」のように「好きなもの」でもいいし、「映画を見ること」「思いっきりはしゃぐこと」のように「好きなこと」でもいいので、自分の「好き」をクラスメートに書いてください、と子どもたちに伝えました。

最初は自分ひとりでワークシートに思いついた「好きなもの・好きなこと」をたくさん書いてもらいました。次回以降、書いた「好きなもの・好きなこと」を移動させて仲間分けするので、1つのテキストボックスに1つ書いてもらいます。

「先生、写真入れてもいい?」と質問されるので、スクールタクトの画像検索機能を使ってイラストや写真を挿入することもOKにしました。文字だけでなく、イラストや写真を入れることで、自分の「好き」を伝えるモチベーションが上がるのであれば、どんどん使ってほしいと思っています。

少し時間が経ったら、スクールタクトの共同閲覧モードをONにして、クラスメイトの書いている「好きなもの・好きなこと」を読むことができるようにします。

自分ひとりで思いつくのが限界になったくらいのタイミングでクラスメイトが書いているものを見ると、「そういうのもあったか!」「こういうことを書いてもいいのか」と発想が広がることがあります。

最初から共同閲覧モードにして、クラスメイトの書いていることが見えると、最初に書く「好きなもの・好きなこと」の方向性が引っ張られてしまうこともあるので、僕は、最初は一人で書いてもらうようにしています。

2回目:自分の「好きなもの・好きなこと」を仲間分けして、さらに広げる

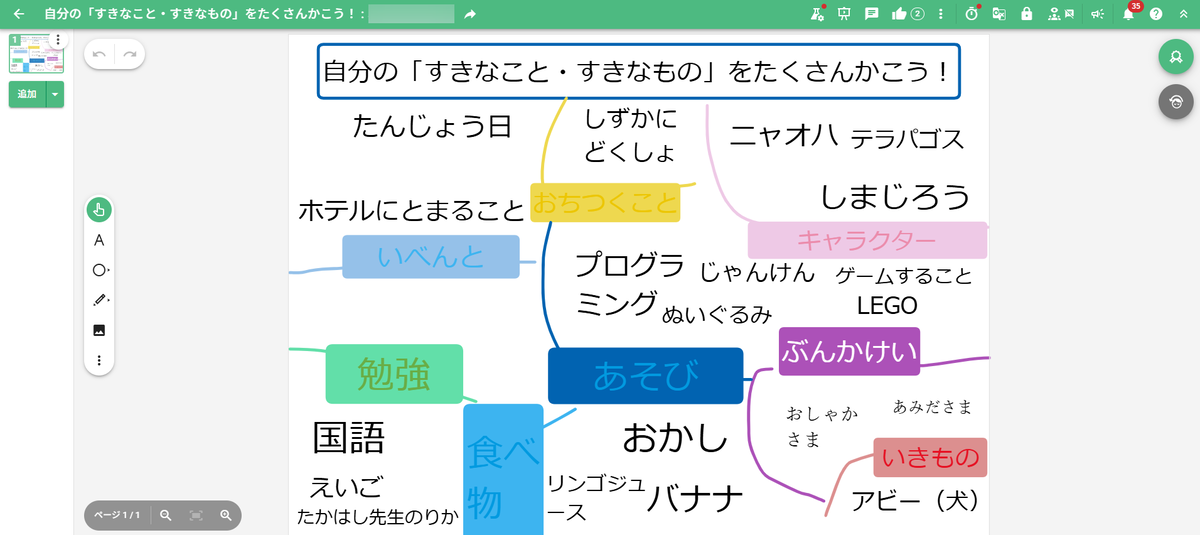

2回目の授業では、前の回に自分で書いた「好きなもの・好きなこと」のテキストボックスをドラッグして移動させて、仲間分けしてもらいました。僕がテキストボックスを書き込んだワークシートをプロジェクタで表示して「サッカーも野球もスポーツだから同じところにまとめます」と言いながら、テキストボックスを移動して見せました。

仲間分けしたテキストボックスを線で囲んでグループにして、そこに「スポーツ」というふうに名前をつけて見せます。グループの名前のつけ方については、子どもたちの発想が広がることが目的なので、「サッカー」と「野球」がグループになっていたら、そこに「見るのが好きなこと」というふうに名前をつけてもOKだということも伝えました。

グループに「見るのが好きなこと」というふうに名前をつけると、発想が広がって新しくテキストボックスを書き加える子たちも多くいました。例えば、「見るのが好きなこと」という名前をグループにつけることで、「他に、ゲームもやるより見るのが好きだから入れていい?」というふうに「ゲーム」というテキストボックスがグループに追加されたりしました。

僕は、自分が書いたテキストボックスを移動させたり追加する操作を例として何度も見せるようにしています。その活動を見ることで子どもたちが「こういうふうに発想を広げていったり、まとめていったりするのか」と感じてもらえればいいと思っています。

こうして、書いたテキストボックスを移動してまとめたり、そこにテキストボックスを追加で増やしていく活動は、紙に付箋を使うこともできますが、デジタルでやれば付箋がはがれてなくなってしまうこともないし、次回に続きをする時にもすぐに始められるので便利です。

3-4回目:フィッシュボーン図を使って、「好き」についてのエピソードを広げる

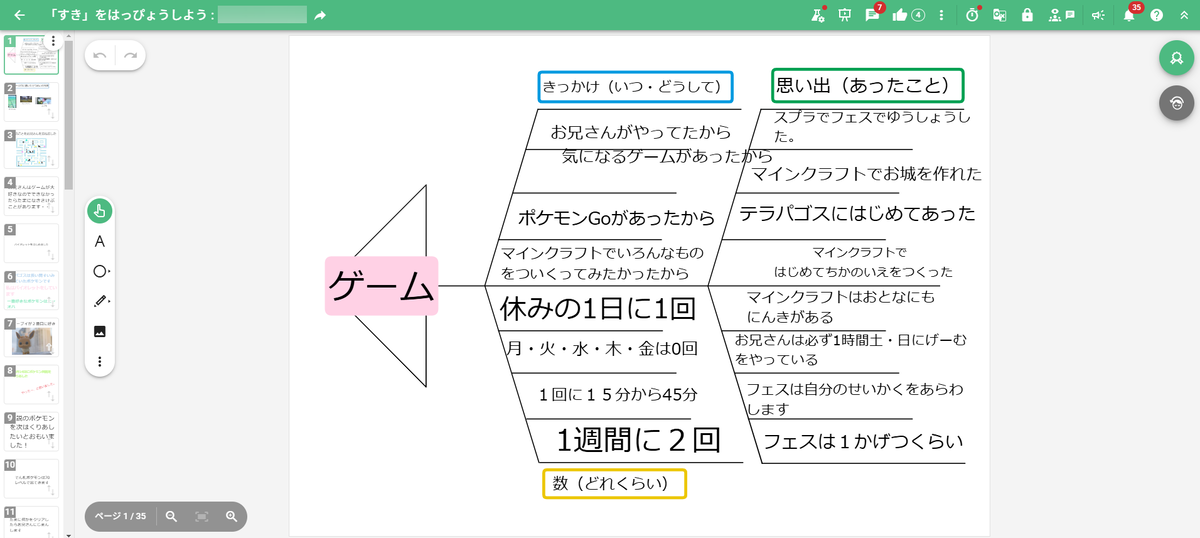

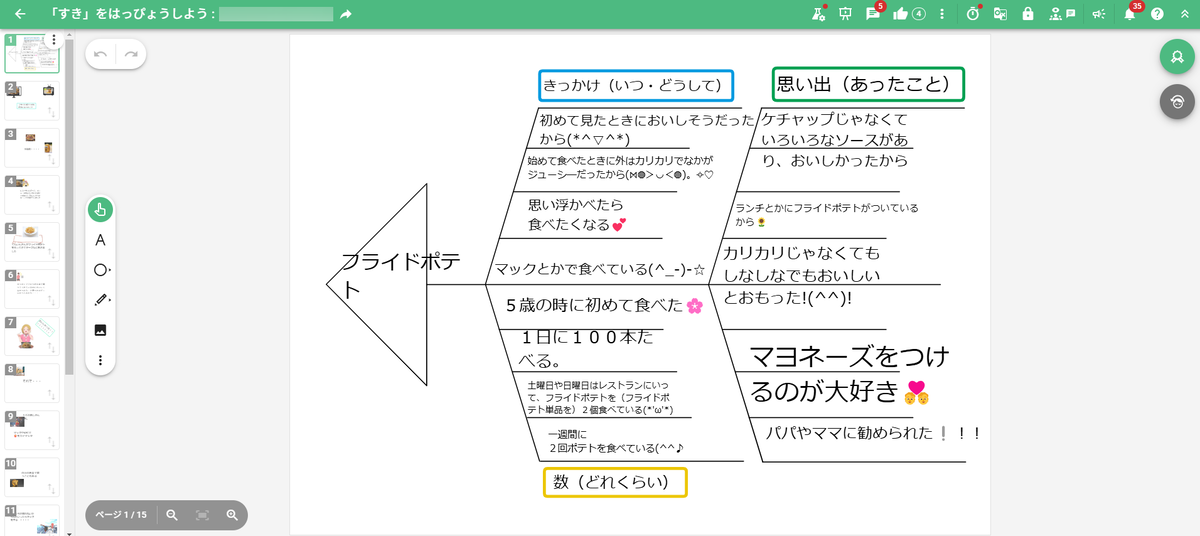

前回までの2回の授業で書いた、たくさんの「好きなもの・好きなこと」の中からいちばん伝えたいものを選んで、そのことについてより詳しく掘り下げてクラスメイトに伝えてもらうためにフィッシュボーン図を使うことを子どもたちに伝えます。

フィッシュボーン図が描かれたワークシートをスクールタクトで配ります。フィッシュボーン図の頭のところに、前回までに書いたワークシートから1つ「好きなこと・好きなもの」を選んで書いてもらいます。

ワークシートに描かれているフィッシュボーン図の身体の部分には、あらかじめ僕が「きっかけ(いつ・どうして)」と「思い出(あったこと)」と「数(どれくらい)」という3つのテーマを指定してラベルを貼ってあります。それぞれのテーマにあうことを書いてほしいと伝えます。

右下には何もラベルを貼らずに、自由なテーマで書いてもらいます。「どこに入れたらいいかわからないけど書きたい」ということもあるので、それはすべて右下のところに入れていきます。

テーマに沿って書けているかどうかは特にチェックしません。大事なのは、たくさんの情報を子どもたちが書けることです。いきなり「自分の好きなこと・好きなもの」について紹介してください、と活動を始めると、何を書いていいかわからなかったり、思いついたことから順に書いていくことになったりすると思います。そうではなく、自分の「好き」という気持ちを他者に伝えるときにどんな理由やエピソードがあるのかをできるだけたくさん出してほしいと思っています。その上で、どのことを詳しくクラスメイトに伝えようか、と考えてもらえたらいいと思っています。

5-8回目:フィッシュボーン図を見ながら、スライドを作っていく

フィッシュボーン図が書けたら、2ページ目以降にページを自分で新しく挿入して、どんどん詳しく書いてもらいます。2ページ目以降は、プレゼンテーションのスライドを作っていくイメージで進めていきます。2年生にわかるように、「紙芝居とか、絵本のように」というたとえを出したので、短めの文章を書いてどんどんページをめくっていくスタイルで作っている子も多かったです。

1ページ目のフィッシュボーン図に戻って、「あ、これも書こう」とテキストボックスをコピーして、2ページ目以降にペーストしてそこに書き足していく、という子も多くいました。

共同閲覧機能もコメント機能もONにしていたので、クラスメイトが書いているスライドを見て、感じたことをコメントで書き合っていました。多くは、「すごい!」とか「おもしろい!」とか感想的なコメントですが、それでもコメントをもらえればうれしいのでモチベーションも上がると思います。

クラスとしては、「人を傷つけるコメントはしない、人がいやがるコメントはしない」というルールだけを設定しています。そして、誰かがルールを破ったなと思ったら、その場でコメント機能を一時的に停止もします。オンラインでのコミュニケーションの仕方を体験しながら身につけてもらうためにも、コメント機能を子どもたちが自由に使える機会を作るようにしています。

9回目:希望者にプレゼンテーションをしてもらう

最後の9回目の授業で、「自分の作ったスライド、発表したい人はいますか?」と募ったら、5人が立候補して発表してくれました。カズトロジーの授業では、全員必ずやるという形式で発表(プレゼンテーション)はしていません。カズトロジーはアフタースクールのプログラムなので、やりたい人がやってみる、ちょっと不安な人がやってみて失敗しちゃったけど別に怒られない、そういう場にしたいと思っています。

オーディエンスから応援の掛け声があがったりもあり、ここ数年ではいちばんいい感じだったように思います。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)