11月13日(金)に、STEM STUDY NIGHT #2@さくらWORKSに参加してきました。STEM STUDY NIGHTは、FabLearn Asia 2015の関連イベントです。

学校の先生、クリエイター、プログラマが集まり、「ものづくり」「STEM教育」「これからの教育」「デザイン思考」などをテーマにプレゼンテーションとディスカッションを聴いてきましたので、メモを公開したいと思います。

広尾学園教務開発統括部長 金子先生「生徒が日本の教育を超えていく」

広尾学園の金子先生が登場です。プレゼンテーマは、「生徒が日本の教育を超えていく - 広尾学園の教育改革- 」でした。

最初に、今や受験難関校となった広尾学園についての説明がありました。この日は、会場の前の方に、広尾学園の生徒さんたちも来ていたのですが、「彼らもきっと知りません」と言う、学校説明がスタートしました。

- 8年前から広尾学園に。25年間で、V字回復。経営危機を乗り越えてきた。

- 第一期の学校改革は、「生徒を集める」時期。

- その後の第二期は「教育の質」が課題となっている。ICT導入は第二期から。

- かつての衰退の構図、大切にするものへの回帰

- 衰退していた時期は、考えていたものとして、“教師の都合”の割合が大きく、“生徒の未来”のことを考えていなかった。

- 現在は、「本来、“生徒の未来”にとって何が必要かを追求するのが再優先であるはず」という考えに回帰した。

- 日本のICT導入が進まないのは、“教師の都合”が優先されているから?

最後の「日本の教育現場にICT導入が進まない理由」についての言及はなかなか、現場にいるものにとっては、グッと来るものでした…。

広尾学園は、“教師の都合”よりも“生徒の未来”というのを重く見ているというのは、たしかにそうだと思います。

- 中1から高1まで、ほぼ全員が一人1台の情報機器を持っている。

- 3つのコースで、特色に応じて持っている機器が違う

- それぞれのコースで、「これを使ってみたい」というのが出れば、また変わっていくだろう。

それぞれのコースで、違う機器を持っているのは、管理からしたら面倒なことです。ですが、コースによって機器の使い方が違い、当然、重視される機能や性能も違うのだから、と、機器を併用するのも、“教師の都合”ありきではない選択ではないかと思います。

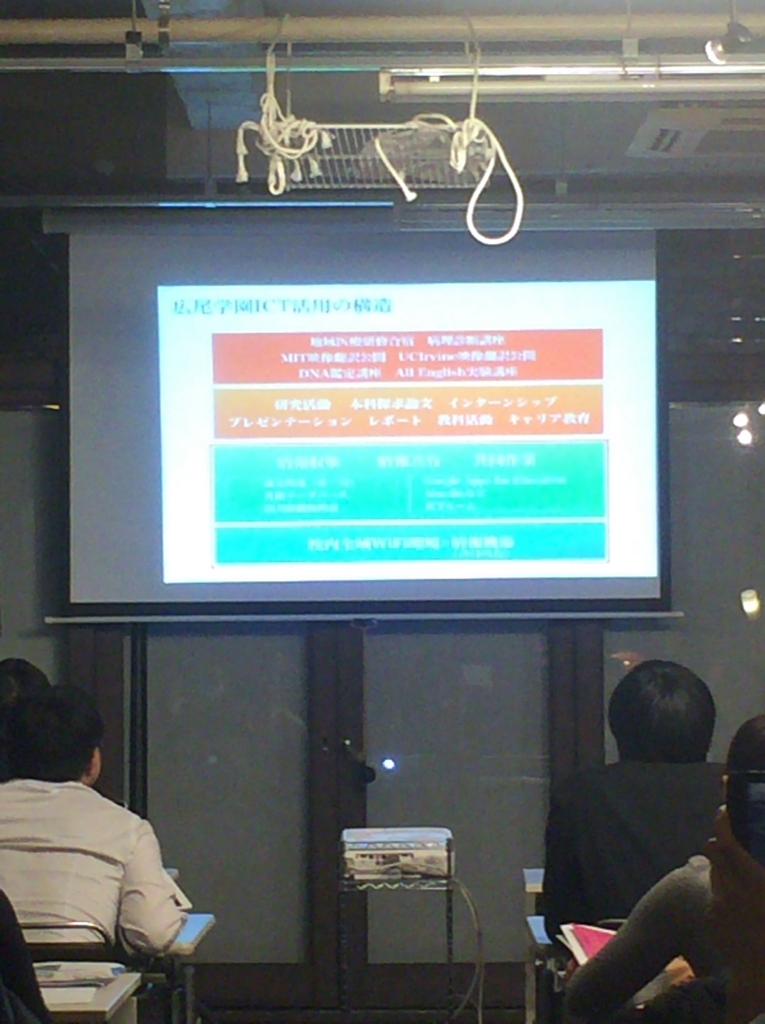

続いて、広尾学園でのICT活用の構造についての説明がありました。

- ICT導入は、校内全域WiFi環境×情報機器+情報収集、情報共有、共同作業ができる、というところまでがベース。そのうえに、研究活動、本科探究論文、インターンシップ、プレゼンテーション、レポート、教科活動…。

- 教科活動は学校の一部。そこだけで止まっていてはいけない。このうえに、いろいろなことが乗っている。

- MIT+K12 Videosの日本語翻訳(Asuka Academy+インターナショナルコースの生徒たちで翻訳作業)

- 医進サイエンスコースも負けられない、とUCアーバインの授業を翻訳している

http://asuka-academy.com/biology.htmlasuka-academy.com

http://asuka-academy.com/chemistry.htmlasuka-academy.com

金子先生の問題意識は、「ただ情報機器を持っていればいい」というところで止まっていません。問題は、「情報といかに接するのか」なのだと思います。情報難民、ICT難民という言葉で危機感を伝えてくれました。

- 情報爆発に伴って増加する情報難民(ICT難民)

- 情報を消費、浪費しているだけ。

- 情報を活用できなければ、デジタルネイティブといえど、情報難民になってしまう。

- いかに情報活用できる生徒を育てるか。

広尾学園「いつの間にか学校に3Dプリンターが置いてあった話」

金子先生のプレゼンテーションが終わると、今度は広尾学園の高校1年生 渡辺君によるプレゼンテーションが行われました。広尾学園は、校内ものづくりスペースを作っているのだそうです。そのスタートから、話は始まりました。

http://www.hiroogakuen.jp/weblog/archives/22397www.hiroogakuen.jp

http://www.hiroogakuen.jp/weblog/archives/22994www.hiroogakuen.jp

その後、地下の廊下にひっそりと3Dプリンタが来ていたそうです。最初は気づかれなかったそうですが(笑)、その後、ICTRoomが開設されたそうです。

その後で見えてきた課題について語ってくれました。

- 見えてきた課題

- 男子しか近寄ってくれない←これは深刻。来てくれる層が偏ってしまう。

- サポートしてくれる大人が必要(Fab関連に詳しい人)

- これからの計画

- FabCamp(運営メンバーを育てたい)

- 一般開放して、FabLabを目指す!?(野望)

- 「作りながら学ぶ」空間へ

中学生、高校生でも、ICTを通じて世界のFabLabとつながって、自分たちで作り方をネットでどんどん学んで、自分でどんどんコミュニティを作っていって…。こうしたスキルこそ、これからの社会で生きていくのに重要だと思っています。

広尾学園のものづくりスペース、ICT Roomがこれからどうなっていくのか、楽しみにしていきたいと思います。

FabLearn Asia 2015でも広尾学園がプレゼンテーションを!

12月12日(土)と13日(日)に横浜で開催される、FabLearn Asia 2015の、Day2(12月13日)に、広尾学園は登場します。15:45-17:00の「実践校特別プレゼンテーション2:学校の現在 これからのオトナに必要なスキル」のなかで、The AmerAsian School(沖縄県)と新北市中和高級高校(台湾)と共にプレゼンテーションします。

これからのオトナに必要なスキルのひとつとして、「ものづくり」「FabLab」などがどのように学校のなかで位置付けられるのか、興味がある方は、ぜひ参加してみるといいかと思います。

他にも豪華メンバーが参加します、FabLearn Asia 2015。オススメです。

(為田)