2024年5月8日~5月10日まで東京ビッグサイトでEDIX東京が開催されました。EDIXはたくさんのセミナーやプレゼンテーションを聴き、最新情報や授業事例などを知ることができる場であり、「教育の情報化」を目指す仲間たちと会える場だと思っています。

そのなかで、5月10日に基調講演+ディスカッション「探究×デジタル・テクノロジーを融合させた「未来の学校」プロジェクトを推進」に参加してきました。登壇者は、長谷部健 渋谷区長、渋谷区教育委員会・伊藤林太郎 教育長、モデレーターは信州大学名誉教授の東原義訓 先生でした。

基調講演「探究×デジタル・テクノロジーを融合させた「未来の学校」プロジェクトを推進」

最初に、長谷部区長から渋谷区の教育についての基調講演がありました。渋谷区ではいくつかの小学校・中学校は伺ったことがありますが、全体としてどのような方針なのかというのはニュースでしか見たことがなかったので、全体像の解説を聴くことができたのがよかったです。気になったところをメモし、資料が公開されているものはリンクもはりました。

- 2018年、区長のエストニア視察がきっかけで一人1台のタブレットを導入。

- 車の売り買いなどもデジタル化されていた。

- 中学生がブロックチェーンを使ったプログラミングを学んでいた。

- 「渋谷区の子どもたちの学びはこれでいいのか?」→これからの時代にICTは欠かせないと思って決断。

- 渋谷区の子どもたちは、中学校に上がるタイミングで半分が私立へ進学。私立学校のことも頭に入れて教育政策を行っている。

- 2019年に新庁舎移転。

- 区役所に誰も来ない、ということを目指した。

- スマートシティ政策も。

- 渋谷区教育大綱

- 学校施設、探究などもすべてこの中に。

- 「未来の学校で大切にする7つの力 ~子どもたちが自ら、自分の可能性を発見していくために~」。

- 基礎:全ての学びの土台となる、各教科の基礎的な力

- 共感:相手と同じところを見つけて共感し、違うところにも相手の立場になって共感できる

- 協働:個性を活かし合い、話し合いながらチームワークを進める

- 探究:どんな興味も大切にして、問いを見つけ、調べる、追いかける

- 自律:必要なルールについて話し合い、必要なルールを自ら作っていく

- 挑戦:やったことのないことをやってみる自分、友達を、讃えあう

- 創造:変えてみる。組み合わせてみる。おもしろい、を大切にする

- 子どもの力を信じる、子どもを中心に。

- 『新しい学校づくり』整備方針

- 渋谷区新しい学校づくり、20年間で小中学校22校を建て直す

- 新たな学びの場、環境への配慮、地域コミュニティの拠点

- 「未来の学校」PV

- 地域の人も使えるようになっている

- 区立広尾中学校

- 外階段があって、地域の人が夜間にも使える。図書館も併設。

- 区立松濤中学校

- 大きなラーニングコモンズを中心に。

- 区立代々木中学校

「未来の学校」PVが会場で流されました。「新たな学びの場」「環境への配慮」「地域コミュニティの拠点」というのがイメージできるPVです。

www.youtube.com

このブログでも紹介したことがあるなと思って検索してみたら、2022年5月に書いていました。行政の蓄積を感じます。

blog.ict-in-education.jp

続いて、ニュースにもなったし、渋谷区の学校どうなるの?と思った、探究「シブヤ未来科」の紹介部分をメモしました。

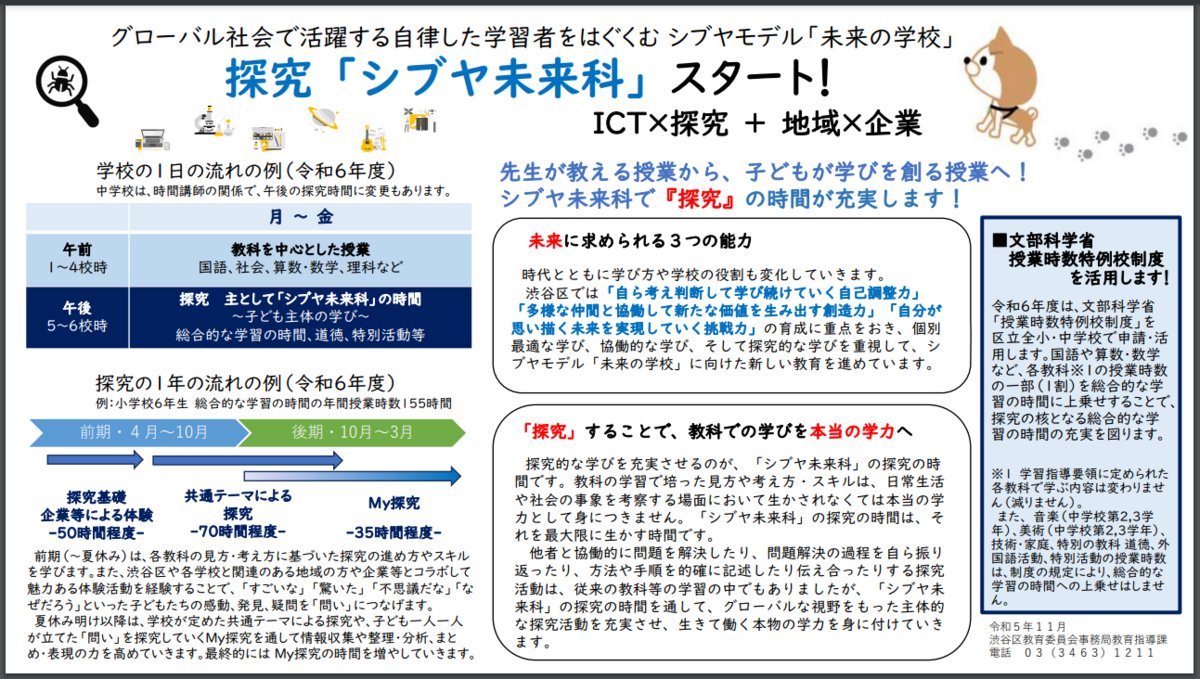

- 探究「シブヤ未来科」

- シブヤの街と教育環境を最大限に活用する学び

- 授業時数特例校制度で総合的な学習の時間を増やし、2024年度からスタート。

- 受け身の授業から、自ら学ぶ授業へ。

- 午前は、教科を中心とした授業、午後を探究「シブヤ未来科」

- 探究の1年間の流れの例:前半は探究基礎で企業などによる体験(50時間程度)。後半は共通テーマによる探究(70時間程度)→My探究(35時間程度)

- 本物体験が子ども一人一人の「やってみたい!」を育む

- これまでの学校教育とテクノロジーのベストミックスが必要だと思う。1 on 1で学べるように。

- 未来の学校ワーキンググループ

- 先生は、学びのコーディネーター、ファシリテーターになる。

- これまでの学びとデジタルとのベストミックスとなるモデルケースを教員・指導主事・事業者の連携により創出

- AIドリルグループ、AI英会話アプリグループ、探究コンテンツグループ、生成AIグループ

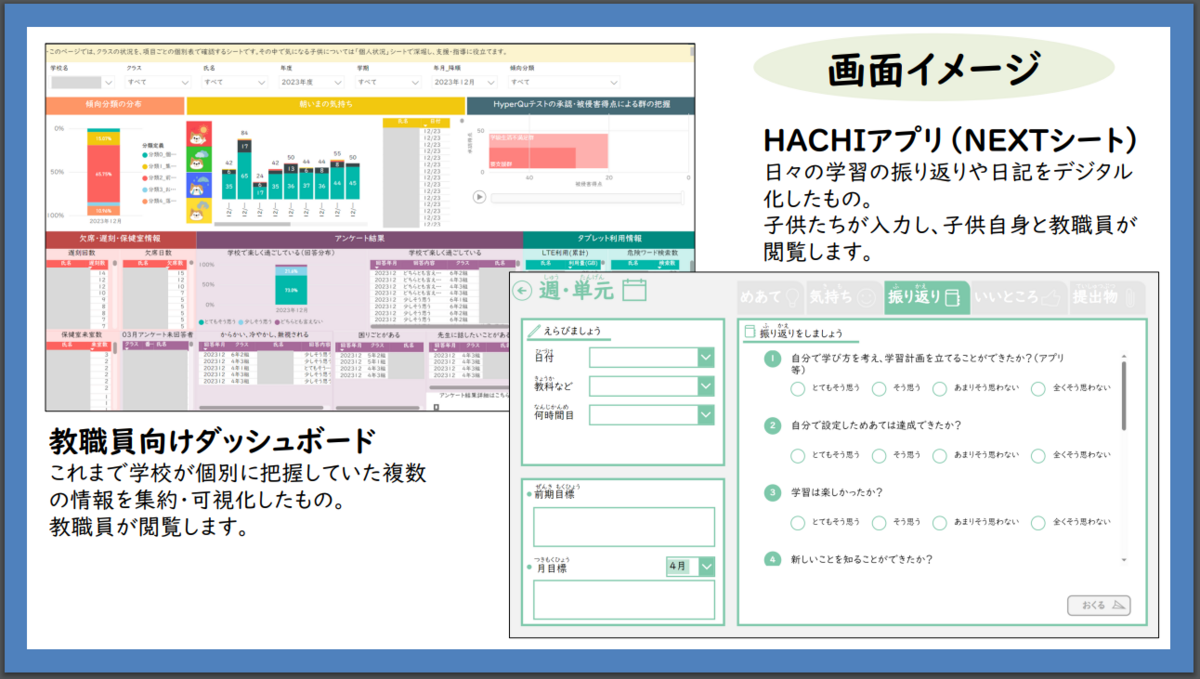

- 教育ダッシュボード

- 教員の経験値とデータ利活用による高度な支援・指導

- 児童生徒向けダッシュボード× HACHI(振り返り)アプリ

- 振り返り×認め合い× ICT→自己調整と相互承認のサイクルを。

- “Bad Next(反省から次へ)“から“Good Next(頑張りから次へ)“への転換

- メタバースで不登校時のサポート

- 臨床心理士も、いつでも入れるのがバーチャルの強み、と評価。

- 生成AIの活用ガイドラインも策定

探究「シブヤ未来科」は本当に期待しています。1年間のなかでも基礎から3段階でMy探究へ行くということで、実際に学校での様子を見てみたいな、と思いました。そうした機会があるといいな。授業レポート書きたいです。

それと、最後に紹介された教育ダッシュボードも実際に子どもたちと先生方がどんな感じで見るのか、そこから次へどんな感じにフィードバックされるのか、行動が変容するのか、先生方に話を聴いてみたいなと思いました。

ディスカッション

基調講演の終了後に、伊藤教育長と東原先生が登壇してディスカッションへ移りました。伊藤教育長は「区長はイメージリーダー」と言い、長谷部区長は「現場が理解してくれているから、取り組みが進んでいると思っています」と言う。こういう関係性が大事だと思います。3人での対話のメモを公開します。

- 伊藤教育長

- 文部科学省内でも渋谷区は有名。ワクワクして着任(2024年4月)

- 渋谷区内の公立小中学校、幼稚園はすべて回った。

- 東原先生

- 「渋谷区は、お金があるからできる」ということではない。緻密な、教育委員会と学校の積み重ねがある。学校では校長先生をはじめ、先生方が勉強する時間も確保されている、と。そういうところが大切。

- 伊藤教育長

- 区長がリーダーシップをとっている。環境ができてきて、それを100%生かし切るのは教育委員会の使命。

- 昨年から水曜午後をティーチャーズラーニングデーとして、全教員の学びの時間にしている。先生方にも学んでもらう時間をとっている。

- 指導主事ら教育委員会のメンバーは学校を伴走している。

- 長谷部区長

- 先生たちのマインドを変えるのは本当に難しい。それは新しい教育長の課題になっている。いきなりガラッと変わって、伴走して、というのは難しい。

- 校長先生のリーダーシップによって、ICTの導入の進み具合は違う。それがデータで出てくる(時間数で)。いちばん導入が進んでいるところと進んでいないところで倍くらい違う。校長の異動で活用時間も変わる。

- 伊藤教育長

- こどもたちは午後が探究になっている。同じことを先生たちにも、いい授業、いい学校を作るために探究してもらう環境を作りたいと思う。

- 東原先生

- 指導主事の先生方の頑張りが素晴らしいと思う。学校の先生方もそれを感謝してる

- 伊藤教育長

- 指導主事は担当の学校へ足繁く通って伴奏している。

- 現場の声を細かく拾ってきてくれる。

- 先生方にマインドセットを変えてと言うだけではなくて、学んでもらうことが必要。そうすると時間も必要になる。各校で作れる時間は作ってもらう。教育委員会として作れる仕組みは作る(ティーチャーズラーニングデーなど)

- 長谷部区長

- 子どもたちの心の状況を、今まで経験と勘で見ていたのが、データで見られることがわかってきた。ICTの入り口は先生のサポートというのでも、いいと思う。

最初に東原先生がおっしゃった、「「渋谷区は、お金があるからできる」ということではない。緻密な、教育委員会と学校の積み重ねがある。学校では校長先生をはじめ、先生方が勉強する時間も確保されている、と。そういうところが大切」っていう、こういうところが本当に大事だと思いますね。

まとめと感想

セミナー会場はたぶんほぼ満席で、周りには教育委員会の人かな?というグループもたくさんいました。「渋谷区、すごー…」という感じでもありましたが、それぞれの自治体でそれぞれの自治体に合った渋谷区から真似できるところがあるような気がします。

渋谷区の政策、特に探究「シブヤ未来科」は成功してほしいです。学校現場へ見に行ける機会が得られるように、そしてそれを発信することができるように頑張りたいと思います。

(為田)