2025年1月27日に東京成徳大学中学・高等学校を訪問し、中川琢雄 先生が担当する1年3組の社会の授業「庶民に広がる室町文化」を参観させていただきました。

最初に、前回の授業のふりかえりをします。前回の授業では、室町時代の村の様子を描いた絵を見て問いを探して、Googleフォームに書き込んでいくアクティビティをしていました。

プロジェクタに映したGoogleフォームの回答画面には「室町時代の罰金の決め方は?」「なぜ貧富の差があるのか」「お金を預けるところはあったのか?」などの生徒たちが見つけた問いが並んでいました。これらの書き込みを見ながら、中川先生は「良い問いがたくさん出ています」と言って、問いを探すことへの評価をし、おもしろい視点をピックアップし、そこから関連して考えられることなどを追加で説明していきます。短時間でもこうした機会を継続的に作ることは、問いを探し、考えていく姿勢を生徒たちにつけてもらうためにはとても大事だと思います。

続いて、この授業のテーマ「庶民に広がる室町文化」に入ります。プロジェクタでスライドを投映して、中川先生が説明していきます。プリントを配布して穴埋めをしたりする時間を中川先生はとりません。10分足らずでスライドを使って概要を説明していきます。「必要な人はメモをとってください」という中川先生の言葉通り、生徒たちは必要なところをメモしながら説明を聴いています。また、解説動画は中川先生が別途配信しているので、生徒たちは必要があればいつでも見返すことができます。

概要をスライドを使って説明した後で、中川先生はGoogleクラスルームで、京都のお寺の円窓の写真を送ります。生徒たちにその写真を見て、思い浮かんだことをGoogleクラスルームにコメントしてもらいます。「一人1つでなくてもいいですよ。何に美しさを感じるのかを書いてほしい」と中川先生は生徒たちに言います。

生徒たちの書いたコメントを読みながら、中川先生は室町文化の頃と、現代にいる私たちが、同じように「美しい」と感じることがあるということ、感性のつながりがあるということを生徒たちに伝えます。

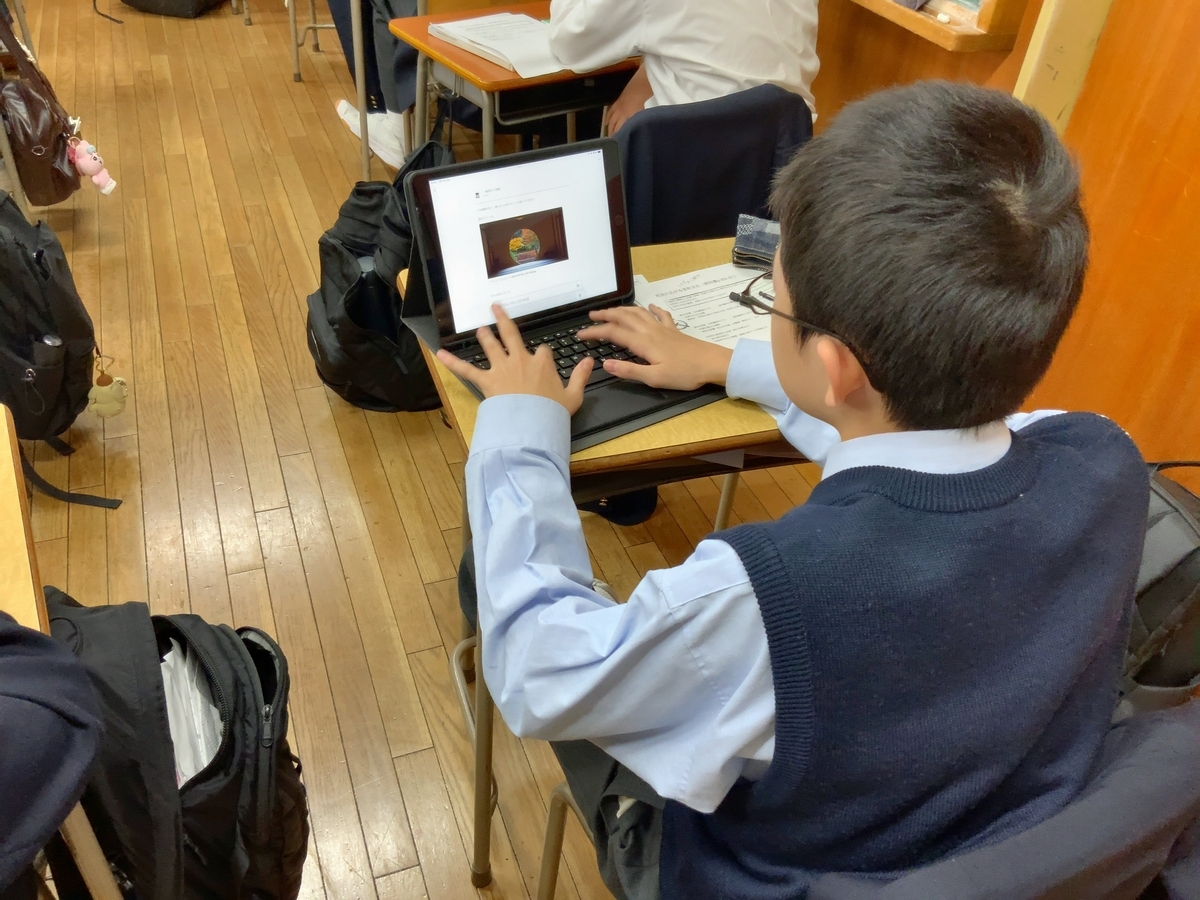

さらに、Googleクラスルームで共有しているリンクから「Google Arts & Culture」を開いて、「雪舟」を検索してもらいます。雪舟の作品がたくさん画面に表示されるので、好きな作品を見てもらいます。生徒たちからは、「おおー、すげー」「立体感がすごい」という声があがります。「投稿しなくてもいいので、感想をもってください」と中川先生は言います。

文化史の授業では、以前は教科書や図録に掲載されているいくつかの写真を見て終わりだったものが、デジタルでたくさんの作品を見ることができるようになり、授業で取り上げられる教材の幅が広がっていることを感じます。

雪舟の作品を見た後で、中川先生はわび・さびについて「静か」「落ち着いている」「枯れている」「悲しげ」などのキーワードを挙げて解説していきます。また、「何かが足りていない状態に美しさを見出す」わび・さびが、日本文化として海外からも評価されているということを伝えます。

室町時代の文化が生んだ作品を見て、わび・さびについて解説を聴いたところで、生徒たちは、学校の中でわび・さびを感じる景色を探して、そのわび・さびを写真で表現する活動を行います。

中川先生は「これからの15分間で、自分のiPadをもって学校をあちこち歩いて、わび・さびを感じるものを撮影してきてください」と言います。続けて、中川先生は「NGは2つです。人物は撮らないこと、倫理的にiPadを持ち込んでいいところではないのでトイレの中はなしです」と生徒たちに注意をしました。こういう説明は、忘れられがちですがすごく大事だと思います。

撮影した写真はトリミングしたり、モノクロにしたり明度を下げたりしてPadletにアップロードし、文章も書き添えて、自分の感じたわび・さびを他の人に伝えることを目指します。写真に添える文章では、撮影した景色のどこに美しさ、わび・さびを感じたのかを言葉で伝えることを目指します。

生徒たちは、以下のような文章を写真に添えていました。クラスメイトの書いた文章を読んで、「みんな表現うまい」とつぶやいている生徒もいました。

- 静かなグラウンド、周りは枯れてるさびしい木、などにわびさびを感じグラウンドを選びました。

- この窓から少しだけ差し込む光や、椅子の“一部”が映り込んでいる曖昧な感じが個人的に好み。一言で表現するならば「静けさ」や「悲しみ」、「寂しさ」など。

- いつもなら賑やかなのに、人がいなくなると一気に静けさがました教室です。窓から差し込んだ光と、人がいない机と椅子がわびさびを感じました。色鮮やかな教室が白と黒が強調されるように加工した。

- 水滴が落ちる瞬間に寂しさを感じた。

- 私は、廊下にあるピアノに「わび・さび」を感じました。休み時間などでは、人がいて賑やかな感じなのに、授業中では静かなところが寂しいと思いました。

Padletにアップロードされた生徒たちの写真と文章を見て、生徒たちは気に入った作品には「いいね」を押していきます。他の人がわび・さびを感じて撮影してきた写真を見て、書いた言葉を読んで、自分なりの感想をもつということが感性を育んでいくと思いますし、学校でみんなで学ぶことの良さが出る活動だと感じました。

最後に中川先生は生徒たちの写真と文章を紹介しながら、「(室町時代から)500年も経つのに、同じ感覚があるのも、おもしろいと思いませんか?」と生徒たちに語り掛けます。そうしたおもしろさを、自分たちの撮影してきた写真を見ながら感じられる授業だったと思います。

(為田)