2025年1月27日に東京成徳大学中学・高等学校を訪問し、和田一将 先生が担当する2年3組の英語の授業を参観させていただきました。生徒たちに「当事者意識」をもって英語を学んでもらいたい、と言う和田先生は、50分間の授業時間を基本的に10分でできるパーツを4つから5つ組み合わせて構成しているそうです。

「週末はどうだった?」などの簡単な質問に応答するSmall Talkや、辞書を使ったアクティビティなど、全部で10種類ほどあるパーツを授業ごとに組み合わせることで、「50分授業をみっちりできて無駄がなくなる」と和田先生は言います。

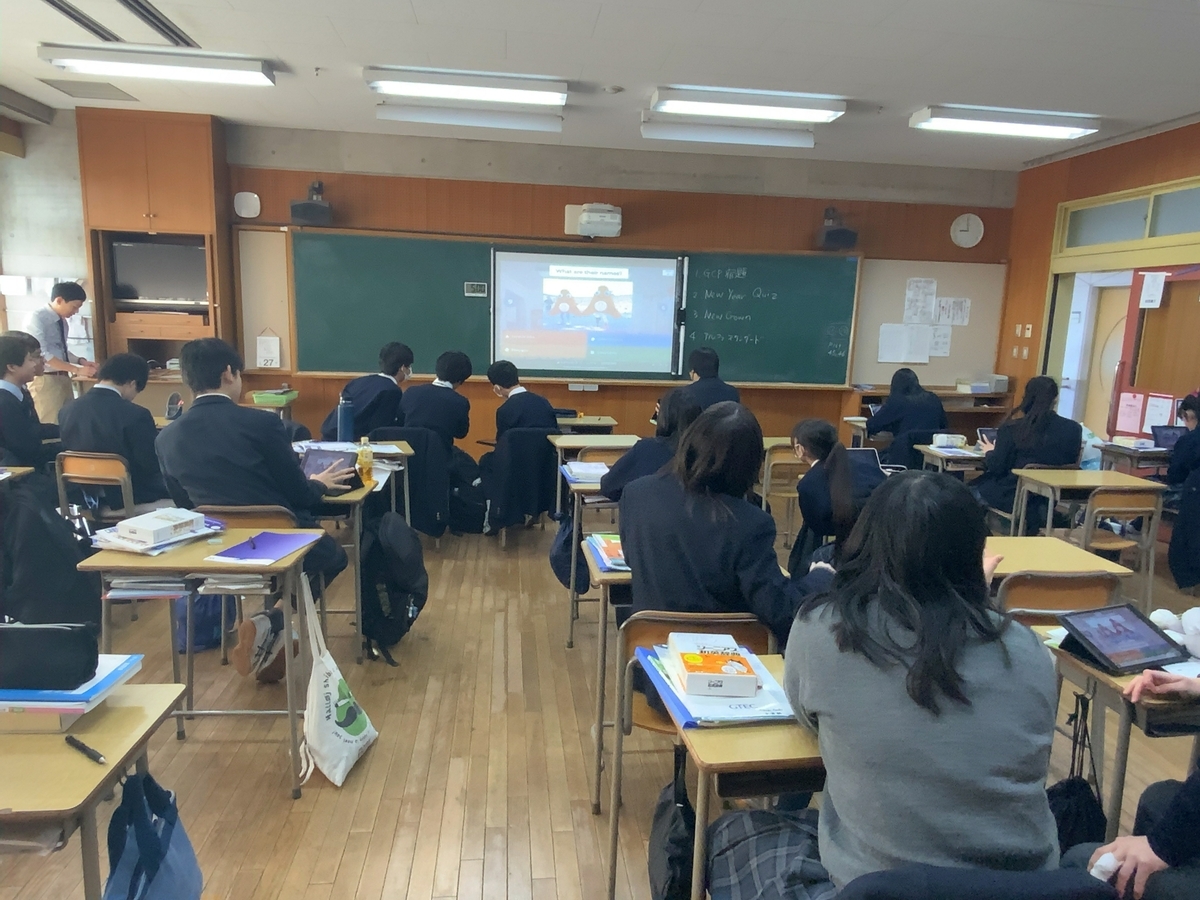

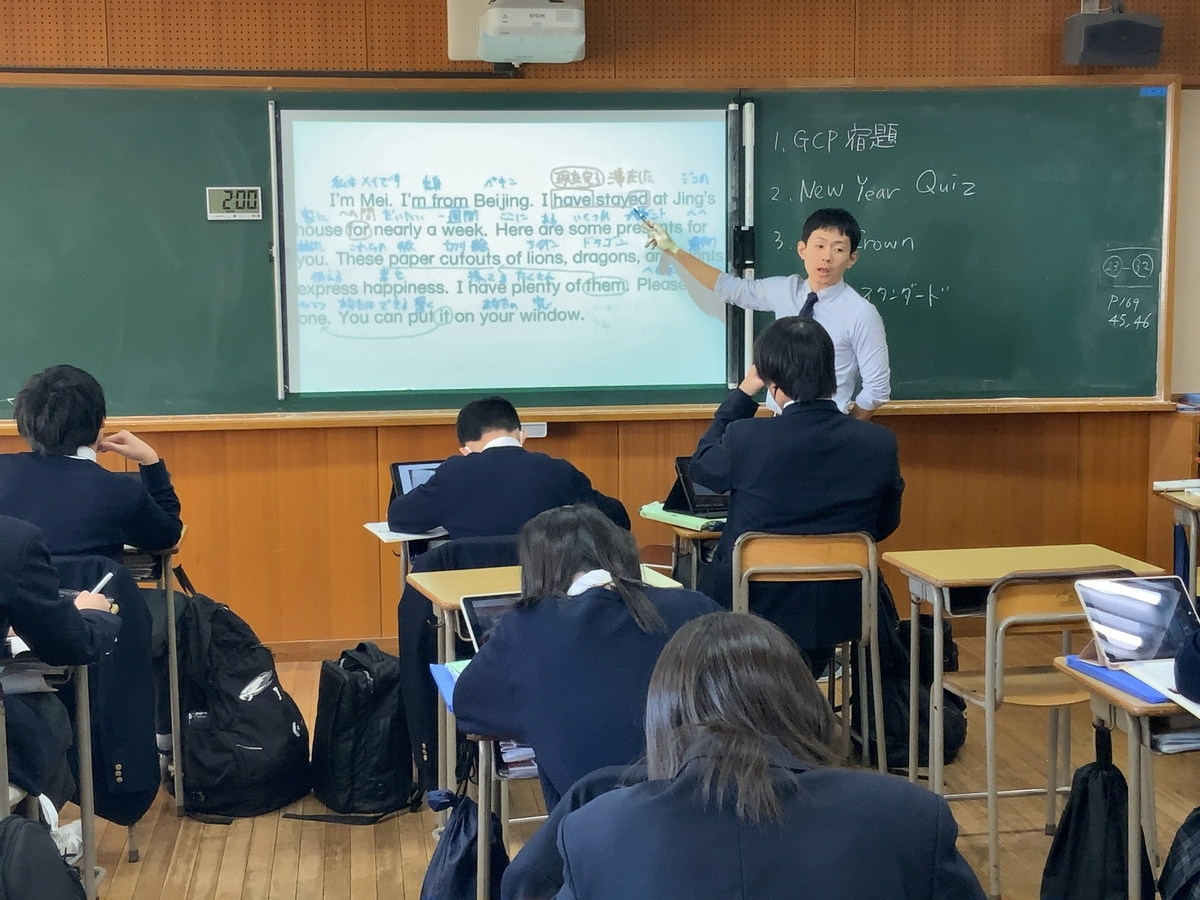

この日の授業は、「GCP宿題」「New Year Quiz」「New Crown(教科書)の音読」「New Crownの内容理解」「アルファスタンダード(時間が余ったら問題集に取り組む時間)」の5つのパーツで構成されていて、授業開始時に黒板に今日のスケジュールが書いてあるので、生徒たちは何をやるのか見通せるようになっていました。

最初のパーツは「GCP(Global Competence Program)宿題」です。生徒たちはGCPと呼ばれる英語を使った探究活動の宿題となっていたワークブックのページを確認していきます。

次のパーツは、「New Year Quiz」です。2年生は年が明けて2025年になってから、GTECやセブ島研修の準備などがあり、この日の授業が2025年最初の通常授業だったそうで、Kahoot!にアクセスして、和田先生が作成した2024年の出来事についての英語のクイズ22問に答えていきました。

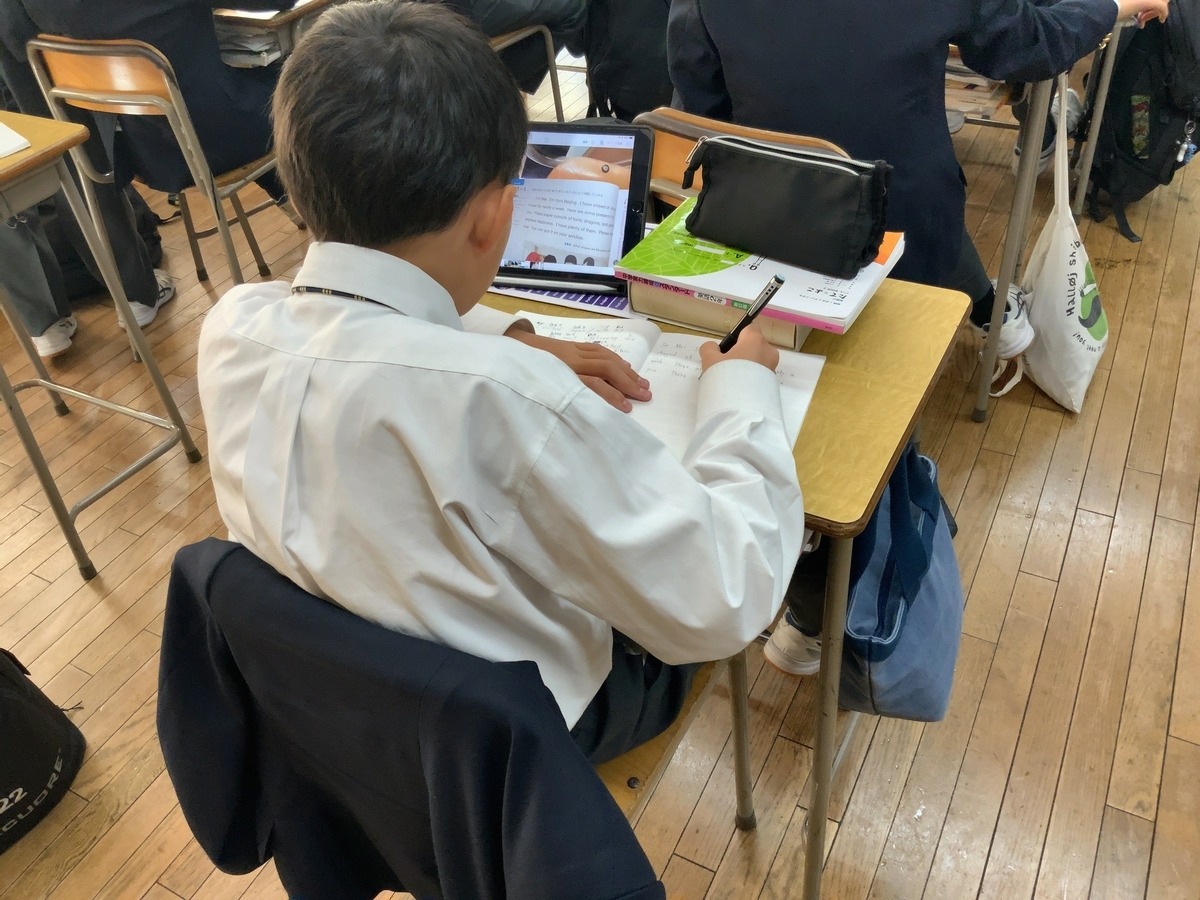

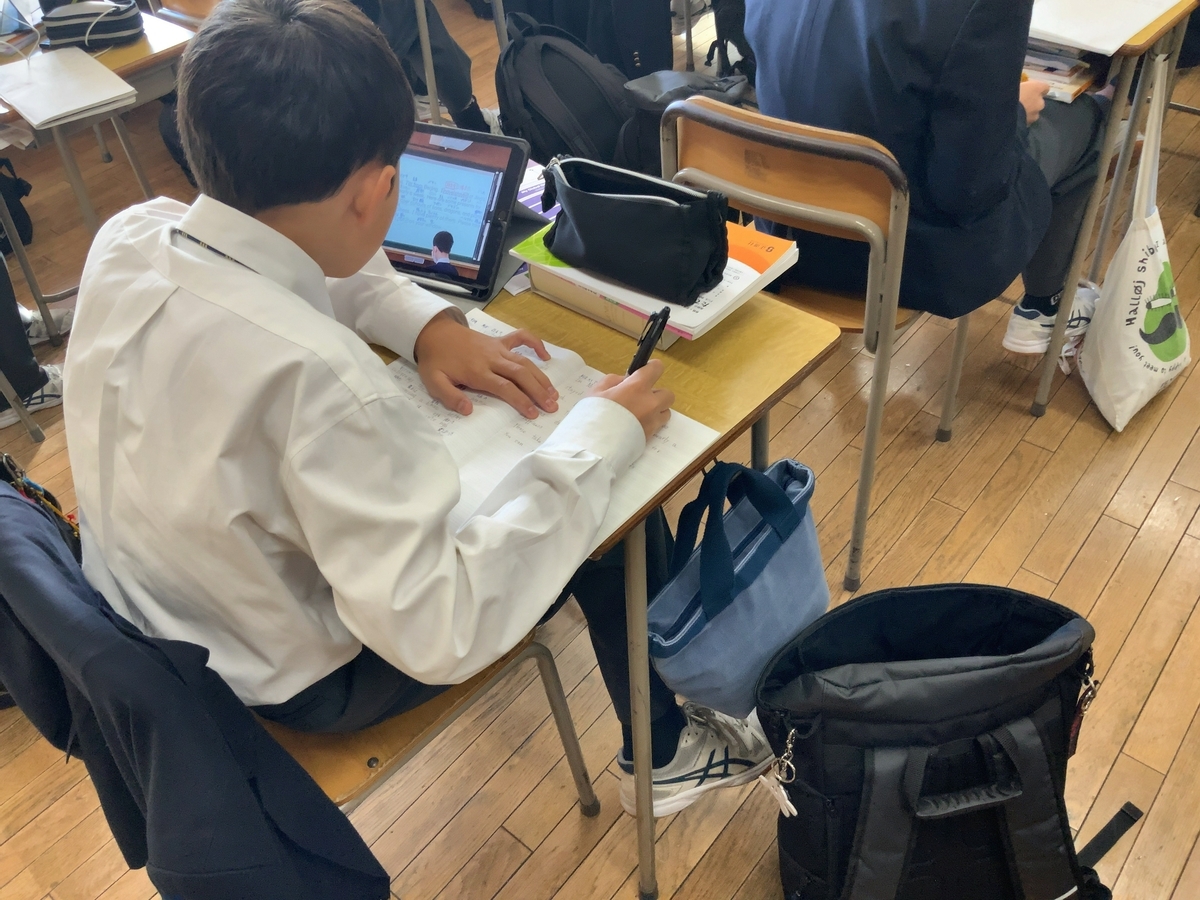

次のパーツ「New Crown(教科書)」では、生徒たちは最初に7分間で、和田先生が指定したページの教科書本文をノートに書き写します。教科書本文をノートに書き写すアナログな活動はやめて、授業支援ツールでPDFデータを配布している学校もありますが、和田先生はあえて手書きする活動を行っています。「手書きをするんですね」という僕の質問に対して、「生徒の“書く”は大事だからです。生徒の“書く”は減らさないで、先生の“書く”を減らすんです」と言う和田先生の答えが印象的でした。

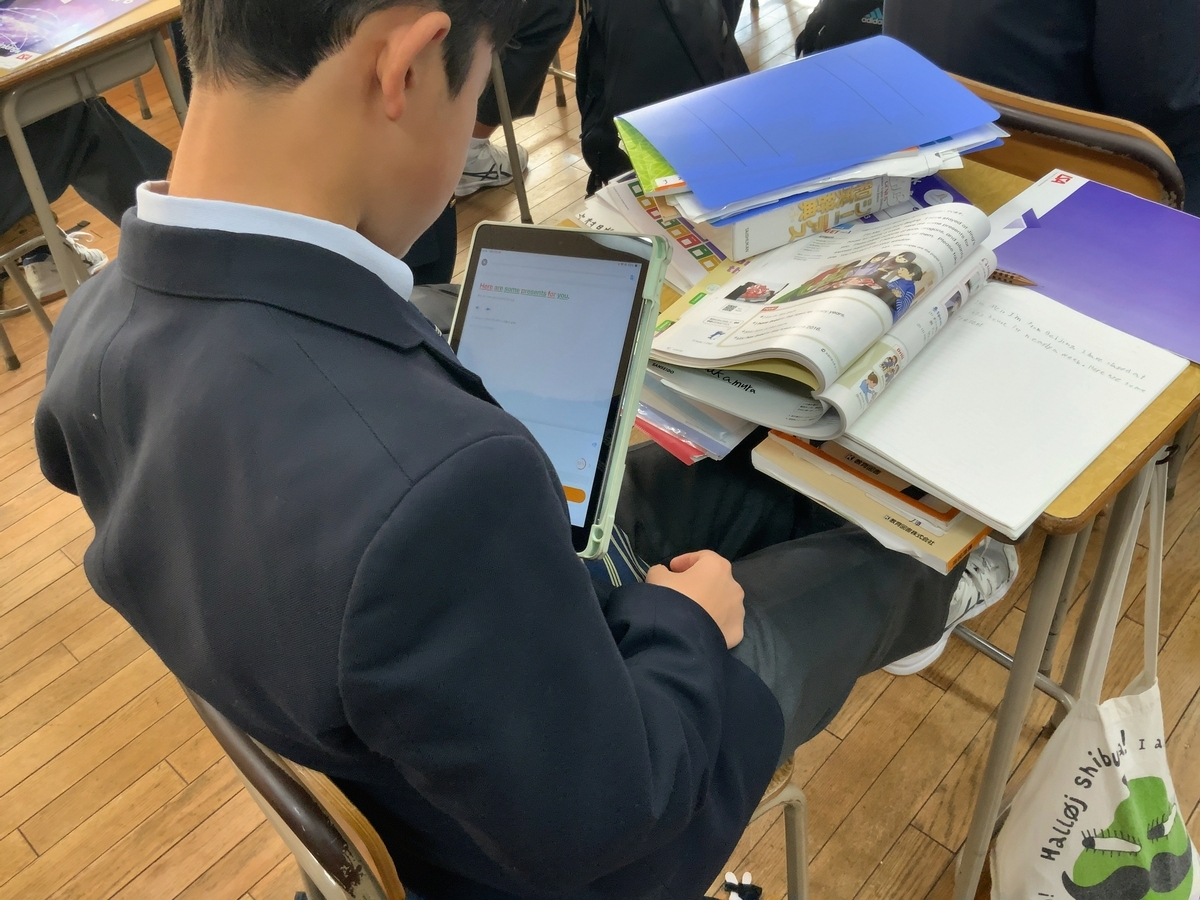

教科書本文をノートに書いたら、AI英会話アプリ「ELSA Speak」を起動して、読みの練習をします。ELSA Speakでは、教材文を先生が自由に用意することができるので、ELSA Speakに読み込ませてある教科書本文を、生徒たちは発話練習していきます。ELSA Speakが音声認識して細かく評価されるので、生徒たちは評価画面を見て確認しては、何度も教科書本文を発話する練習を繰り返していきます。

ELSA Speakを使った練習をした後は、ペアになって会話の練習をします。ELSA Speakでした発話の練習を、ここで実践して試すことができます。

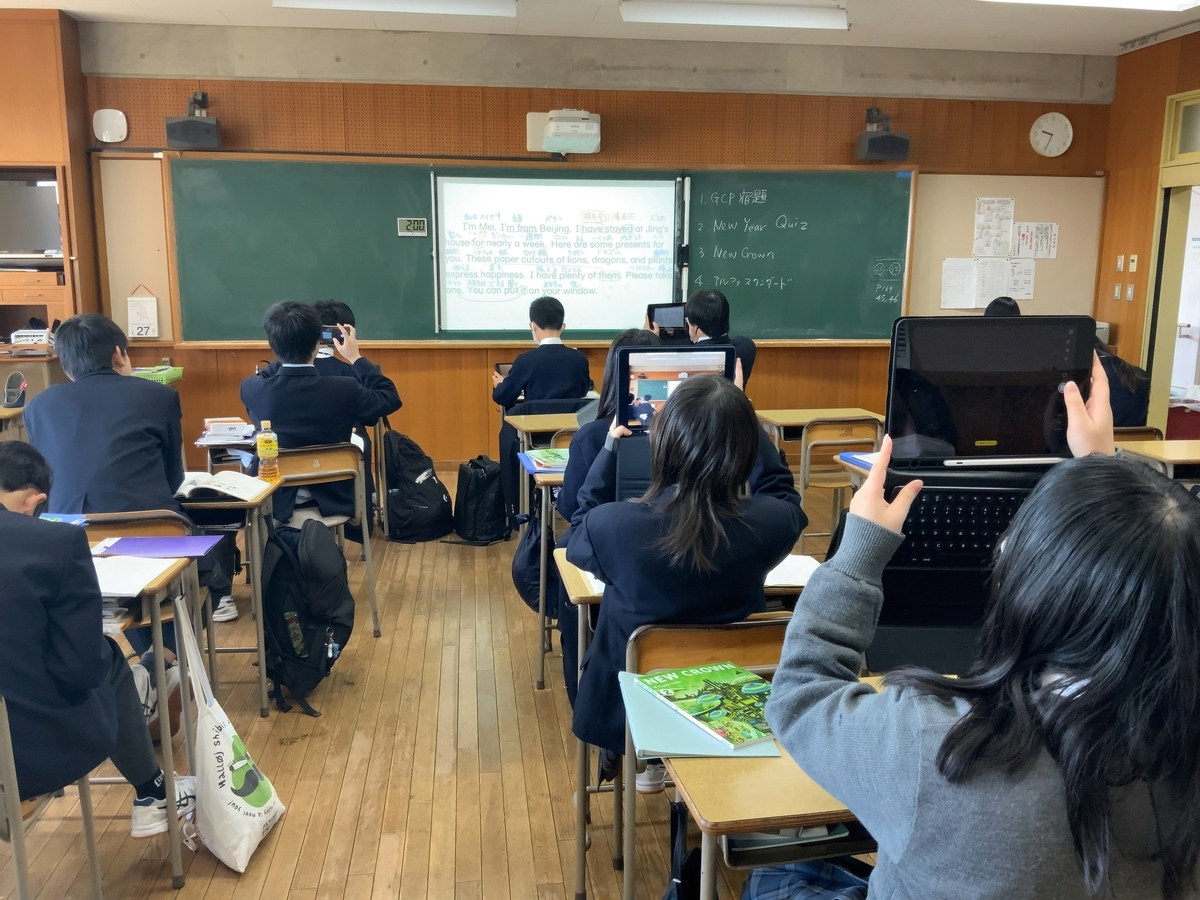

教科書本文の内容理解に取り組むパートでは、和田先生がテキストの文章に解説を書き込んだスライドをプロジェクタで投映して「じゃあ、撮りましょう」と言うと、生徒たちはiPadで撮影します。

その後で、撮影した写真を見ながらノートにスライドの内容を写していきます。和田先生がプロジェクタで映したスライドは、赤(新しいところ)・緑(指示語)・青(それ以外)で色分けされていて説明も書き込まれています。ただ写真を撮って記録するだけでなく、英文と説明の両方を読んでノートに自分で書き写しながら理解する機会を作っているのだと思います。

生徒たちがスライドを書き写す作業が終わったら、和田先生はプロジェクタで映したスライドを使って解説をしていきました。

10~12分くらいの短いスパンで、生徒たちの活動がどんどん切り替わっていくので、50分の授業時間のわりに活動が多いように感じました。「50分授業をみっちりできて無駄がなくなる」授業にするために、パーツを組み合わせて授業を設計している和田先生の意図が実現できているように思いました。

また、全体として紙とデジタルの融合具合がすごくユニークだと思いました。和田先生も生徒たちも、「英語をノートに書く」ということを大事にしているんだということがわかる授業でした。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)