トレイシー・E・ホール、アン・マイヤー、デイビッド・H・ローズ 編『UDL 学びのユニバーサルデザイン クラス全員の学びを変える授業アプローチ』を読みました。ずっとお世話になっている校長先生からお薦めいただいて読んだのですが、デジタルを活用して子どもたちの学びを変えるヒントが多く書かれていました。

今回は、「第1章 学びのユニバーサルデザイン(UDL) Q&A」と「第2章 実践のためのツール:UDLガイドライン」の読書メモを公開します。

第1章 学びのユニバーサルデザイン(UDL) Q&A

UDLは「学びのユニバーサルデザイン(Universal Design for Learning)」のことですが、そもそもUDLとは何かについて書かれていました。

UDLは、学習科学に基づいた三原則をめぐって構造化された指導のフレームワークである。この三原則がすべての学習者にとって効果的でインクルーシブなカリキュラムのデザインと開発を導くのである。(p.13)

「すべての学習者にとって効果的でインクルーシブなカリキュラムのデザインと開発」を目指すものだ、と書かれています。カリキュラム設計の視点として自分のなかにもっていたいなと感じます。

ここで書かれている「三原則」は以下の通りです。

UDL原則(p.13)

- 認知学習を支援するために、提示に多様な手段を提供する。つまり、教えるものや学ぶものを提示するのに柔軟な方法を提供する。学習の「what」。

- 方略的学習を支援するために、行動と表出に多様な手段を提供する。つまり、どのように学び、知っていることをどのように表すか、その方法に柔軟なオプションがある。学習の「how」。

- 感情的学習を支援するために、取り組みのための多様な方法を提供する。つまり、やる気を起こし維持するために柔軟なオプションがある。学習の「why」にあたる。

つまり、学習の「what」と「how」と「why」のそれぞれについて柔軟なオプションを提供する、ということでしょうか。

なぜUDLが必要なのかについても書かれていました。カリキュラムを作る側として、書かれていることはすごくわかるけれども、けっこう大変…ということが書かれています。

UDL原則は、人が複数いる場合、個々に違いがあることは例外ではなく「標準」であることを認識させてくれる。したがって、カリキュラムは個々の違いに合わせるべきで、逆であってはならない。(p.16)

「学びのユニバーサルデザイン(UDL)」は、建築や製品開発の「ユニバーサルデザイン(UD)」に似ていて、「最初からできるだけたくさんの人たちのことを考慮している」ということが書かれています。

あとになってから修正や追加を伴うことのないデザインを用いることによって、最初からできるだけたくさんの人たちのことを考慮しているという点で、UDLはUDとゴールを同じくしている。しかし、それを達成するための原則と技術は、教育においてはかなり異なる。それは学習体験を創り出すということは、モノづくりとは基本的に異なるプロセスであるからだ。(p.19)

カリキュラムを設計するときに、デザインできる4つの主要な要素が書かれています。このそれぞれについて、「個々の違いに合わせる」ための設計ができる、ということだと思います。

どんなカリキュラムも4つの主要な要素がある。それは、ゴール、評価、教材、指導方法であり、それぞれすべての学習者に配慮してデザインされている。(p.20)

この後の章で、いろいろな事例が紹介されますが、文字を書くのが苦手な人に作文を「ゴール」にして、作文で「評価」をするだけになるのはしんどいと思います。いままでは、その方法しか用意できなかったから作文を「ゴール」にしていたかもしれませんが、これは「動画」ではだめなのか?ということです。

多くの教室では、依然として柔軟性に欠けるひとつのメディア、つまり印刷された教科書が使われている。そして我々は、印刷された教科書を使うのが困難だったり、不可能だったりする子どものことを「障害者」と分類している。(略)

一方、UDLは意図して、中核的な指導カリキュラムの中で柔軟な指導を行うために、現代のテクノロジーの力とカスタマイズ性を利用することを求めている。それらはカリキュラムの中で子どもが個々にアクセスを持てるようになっている。このような指導は、障害認定された子どもや学習に困難のある子どもには不可欠であり、さらにほかにも多くの子どもたちにとっても役に立つことが実証されている。(p.21-22)

デジタルの良さを活かすことで、「ゴール」にも、「評価」にも、「教材」にも、「指導方法」にも、もっと柔軟に選択肢(オプション)を用意することができます。

デジタルの良さ(p.22)

- 「デジタルメディアが強力なのは多目的に利用でき、変形可能だからである。」

- 「デジタルメディアはネットワークを利用できる点も強力である。」

- 「テクストや音声や画像を組み合わせたり変更したりできるデジタル能力は、印刷物だけの環境で苦労してきた多くの人たちに、学習を可能にする新たな見通しを開いた。」

デジタルの良さを活かすことで、選択肢が増えるということには大賛成です。ただ、いろいろな「ゴール」や「指導方法」を個々に合わせて用意するとなると、「では、どうやって評価するのか?」というのが公教育でやるときにはついて回る問題なんですよね…。このあたり、知りたいなと思います。

第2章 実践のためのツール:UDLガイドライン

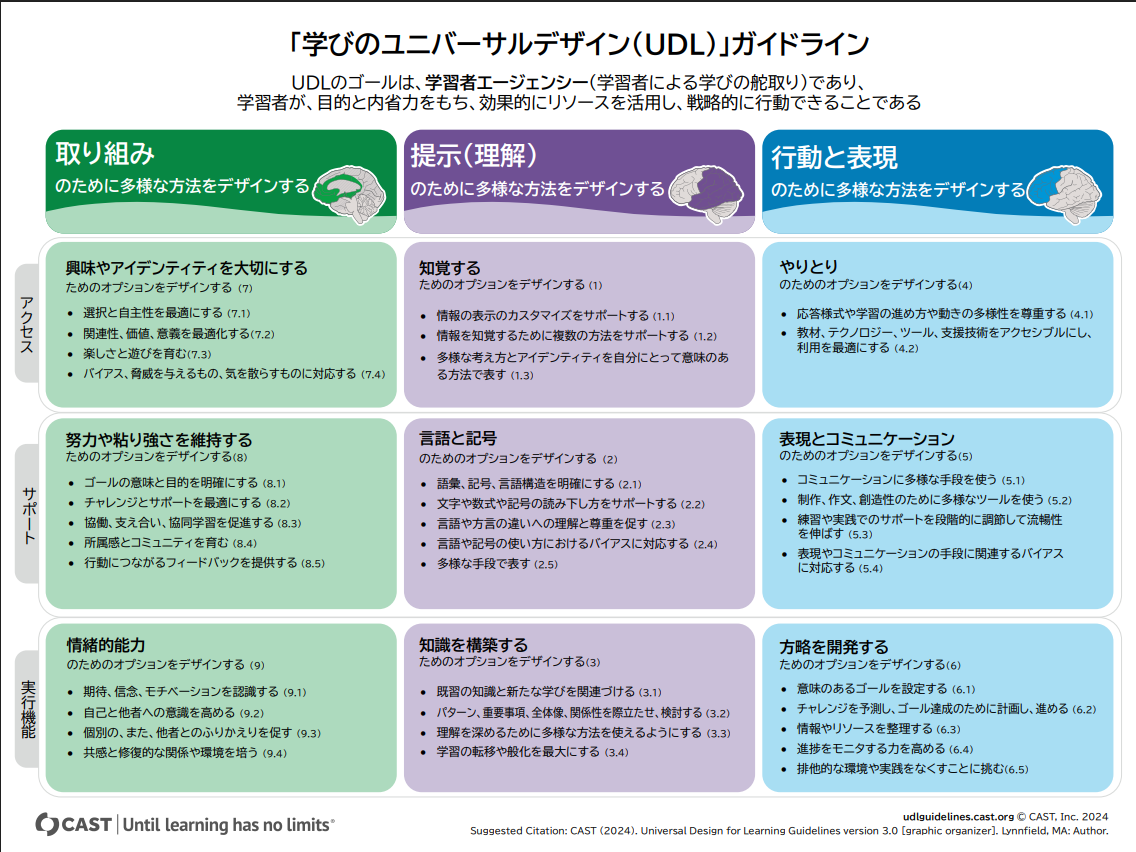

第2章では、「学びのユニバーサルデザイン(UDL)」を実践するためのガイドラインについて書かれていました。UDL三原則を実施する上での実用的な助言がほしい、という教育界からの要望に応えて開発されたそうです。

UDLガイドラインは、教師やカリキュラム開発者が指導計画を立てているときに手助けとなるツールである。名前が語っているように、インクルーシブな教室での実践を導くガイドであり、問題の個別の処方箋ではない。教師はガイドラインを使ってオプション[ほかの選択肢]という感覚を身につけ、カリキュラムに取り入れることですべての子どもたちが学習できるようにする。ガイドラインは、今日の教室で子どもたちの多くが直面するバリアに対処する解決法のアイデアも提供する。(p.26)

UDLガイドラインは、個々に合わせて指導をカスタマイズするという重要なプロセスを支えるものである。あとづけで変更を加えるのではなく、適切で調整可能なサポートや足場的支援[足場作り。その時の状態の必要に応じた支援で徐々に減らしていく]やチャレンジを指導環境に初めから取り入れるための手助けをする。UDL環境デザインの目指すところは、周到な計画とデザインによってすべての子どもたちにアクセシブルな授業やカリキュラムを創り出すことである。カスタマイズ可能な支援と課題が強調されているところに注目してほしい。支援と課題のバランスをとることはUDLフレームワークの重要な部分である。大切なのは、学習を簡単にするのではなく、「望ましい困難」と呼ばれるものを取り入れて学習を手ごたえのあるものにすべきであるということだ。UDLの狙いは、学習ゴールに無関係の「望ましくない困難」やバリアを減らしたり取り除いたりしながら、望ましい困難を維持することである。(p.27)

「学びのユニバーサルデザイン(UDL)」のガイドライン(UDL Guidelines)は、CASTのサイトを見ると2025年3月現在Version 3.0 (2024)が最新版です。日本語版のPDFも公開されています(日本語版だけでなくいろんな言語版が公開されています)。

なぜUDLガイドラインが必要なのかということが、実際の教室の様子に合わせて書かれていました。こうした事例を読むと、UDLが必要だと思わされます。教室でこういう苦労をしている子どもを見ることも多いので。そんな状況を変えられるのならいいな、と感じます。

p.28

「従来型の教室では、成果を出せなかった子どもにカリキュラムの側が「障害者」とか「学力不振」とかいうレッテルを貼ってきた。そのためにその子どもたちを「修正」しようとした。UDLでは、それに代わって、カリキュラムに存在する「障害」に焦点をあてている。それはカリキュラムの方こそ、すべての子どもたちの学習ニーズに応えることができず、修正が必要なものだからである。

毎日の実践の中で、授業計画の仕方によって我々は意図せずバリアを作ってしまっている。そしてそれは、カリキュラムのどの部分(ゴール、方法、教材、評価)においても起こりうることである。たとえば、自分の知っていることを示すのに5段落の作文を書くように要求した場合、子どもの知識の表現方法を自動的に制限してしまう。わかっていることを表現することがゴールであるなら、作文という限定されたメディアを課する必要があるだろうか?」

ここを読んでいて、動画「I SUED THE SCHOOL SYSTEM」の冒頭部分を思い出しました。

UDLガイドラインは、UDL三原則にそって構成されています。Version 3.0の日本語訳と、この本の内容では訳語が合っていないし、順番が違うのでちょっと見にくいので、両方並べておきます。

UDLガイドラインはUDL三原則にそって構成されている。(p.29)

- 提示(認知)のための多様な方法を提供する

- 行動や表現のための多様な方法を提供する

- 取り組みのための多様な方法を提供する

↓

「UDLガイドライン」(Version 3.0 日本語版)

- 取り組みのための多様な方法を提供する

- 提示(理解)のための多様な方法を提供する

- 行動と表現のための多様な方法を提供する

このガイドラインを応用するのに、テクノロジーは役立つ、ということも書かれています。デジタルだからこそできることは多くあると思います。

UDLガイドラインを応用する上で、テクノロジーはどんな役割を示すだろうか?テクノロジーは、個々のニーズに合わせて教育をカスタマイズする機会をふんだんに与えてくれる。(略)テクノロジーは、柔軟で支援的な学習環境を指導の初めから用意することで多様な子どもたちの学習を可能にする手助けとなっており、本書の中でもいくつもの実例がある。(p.29)

通常、教師は質問や活動やアセスメントを通して子どもたちにテクストを作成(書く)したり、理解したことを発表(口頭表現)するよう求める。行動と表出に関してのこのUDL原則を応用するのならば、子どもたちが学習過程で自分の理解したことを表現するのに、他のオプションや手段も使うことが可能だ。(p.35)

まとめ(というか、感想)

「学びのユニバーサルデザイン(UDL)」について、原則とガイドラインが紹介されていた第1章と第2章でした。授業が変わることはもちろん大事だと思いますが、「なぜ変わらなくてはいけないのか」「どう変わるのか」をしっかり原則で説明できることも大事だと思っています。こうした知識を先生方に届けて、ガイドラインを使って授業を変えるお手伝いをしていきたいと思いました。

No.2に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)