2025年5月21日に さいたま市立上小小学校を訪問し、新井弓翔 先生が担当する3年1組の算数「わり算」の授業を参観させていただきました。

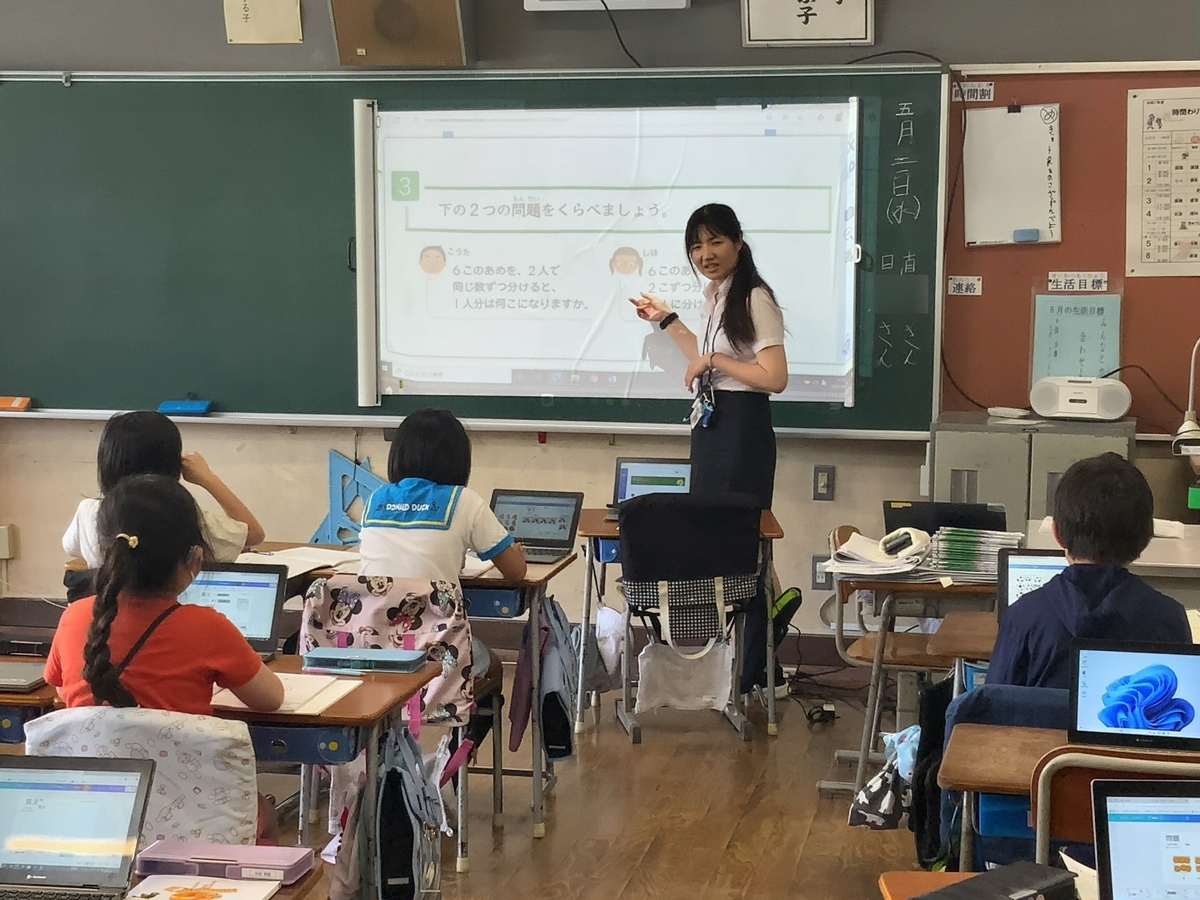

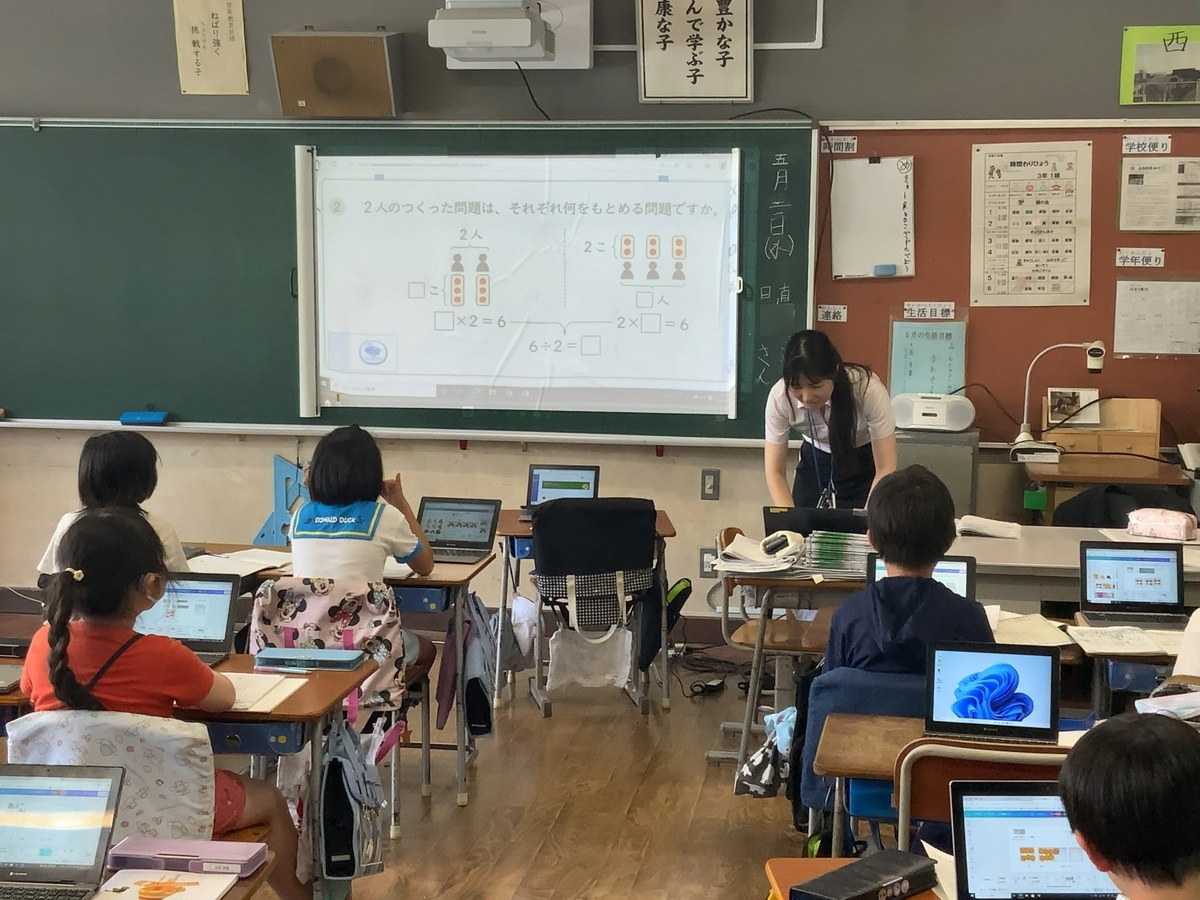

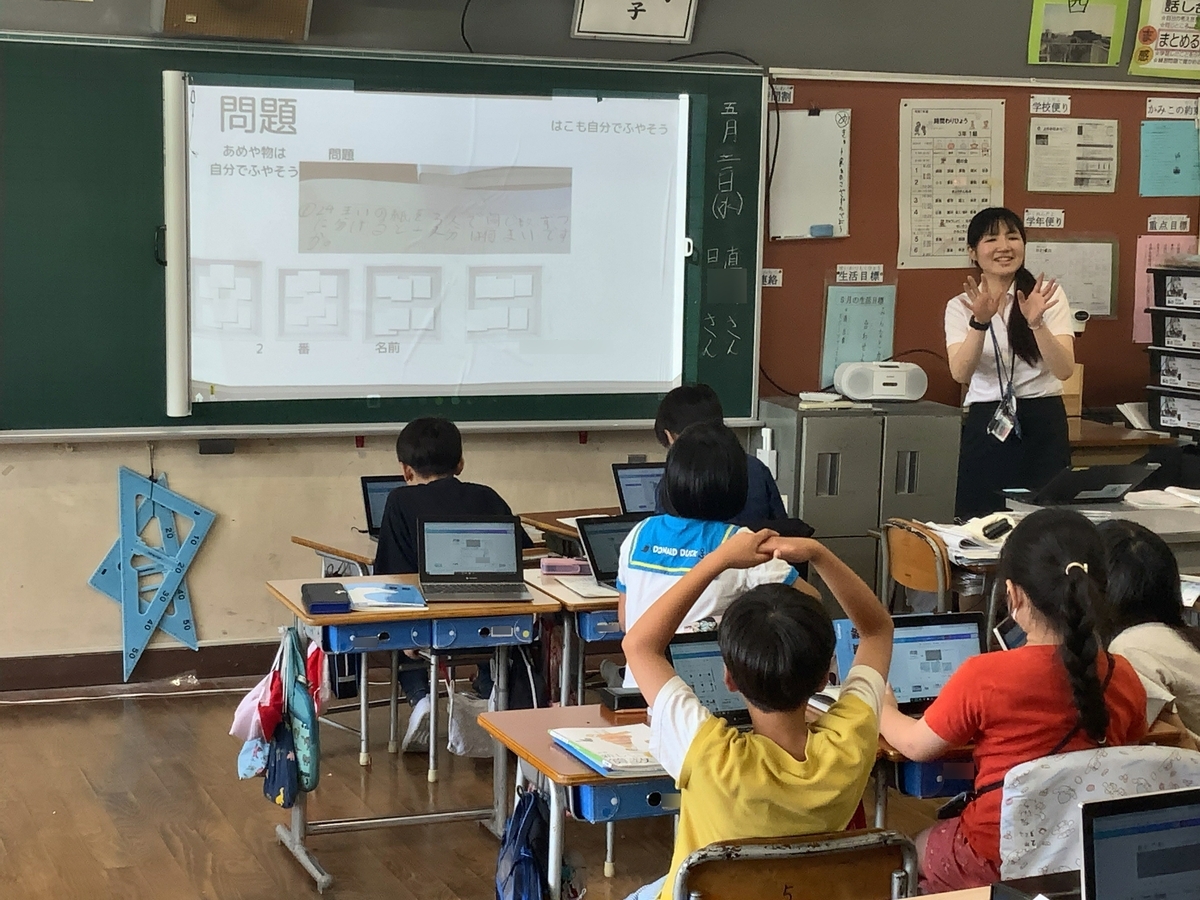

新井先生は授業の最初に指導者用デジタル教科書のページの一部をプロジェクタで大きく映して、「6このあめを、2人で同じ数ずつ分けると、1人分は何こになりますか」という問題(等分除)と「6このあめを、1人に2こずつ分けると、何人に分けられますか」という問題(包含除)を子どもたちと一緒に比べます。

指導者用デジタル教科書でページの一部を大きく表示させることができるので、教科書の図と式を見せながら、同じ「6÷2」の式を作る問題でも何を求めるかによって2つの種類に分かれることを子どもたちと一緒に確認します。

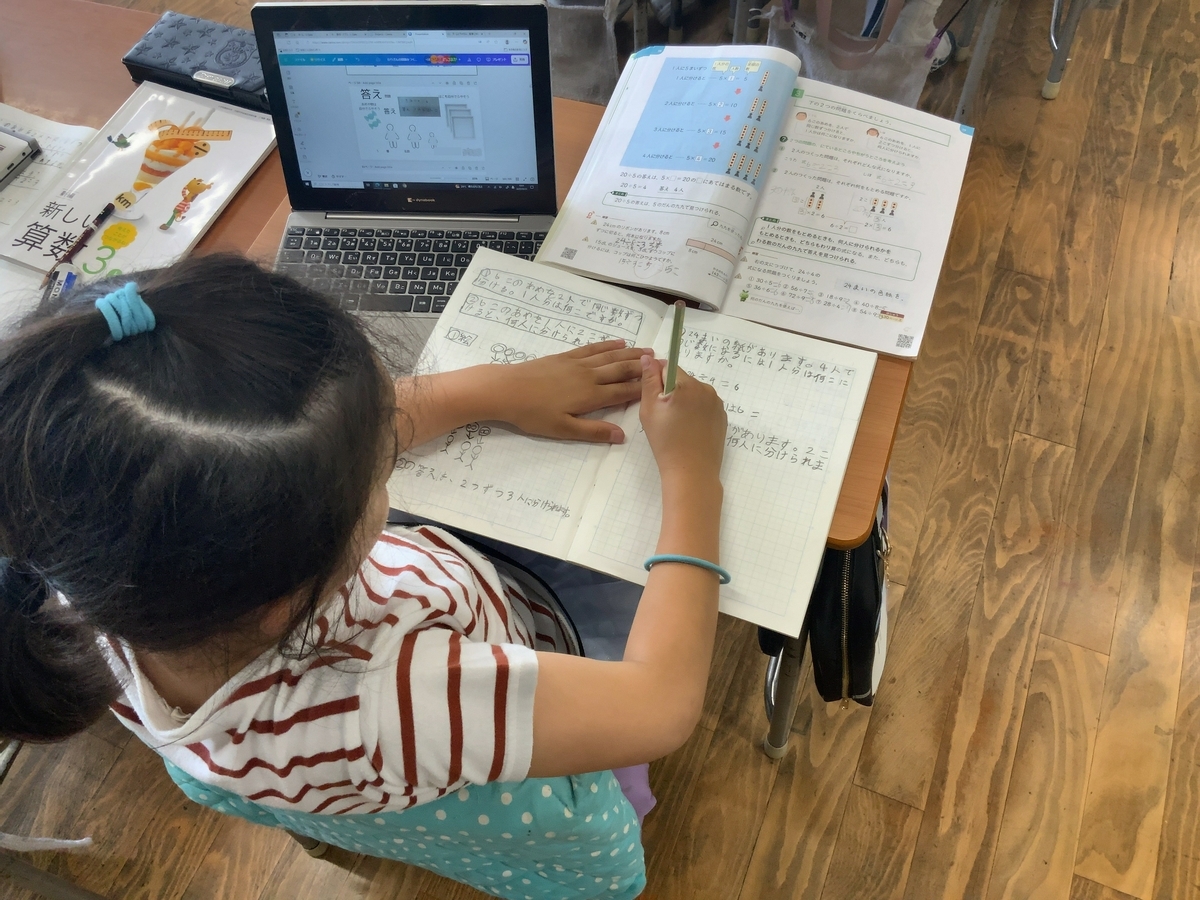

同じ式でも何を求めるかによって2種類の問題があることを確認した後で、子どもたちは自分のノートに鉛筆で、「24÷4」の式になる問題を自分で考えて作っていきます。子どもたちが作った問題は、タブレットPCでCanvaを使ってクラス全体で共有するために、タブレットPCでノートを撮影します。

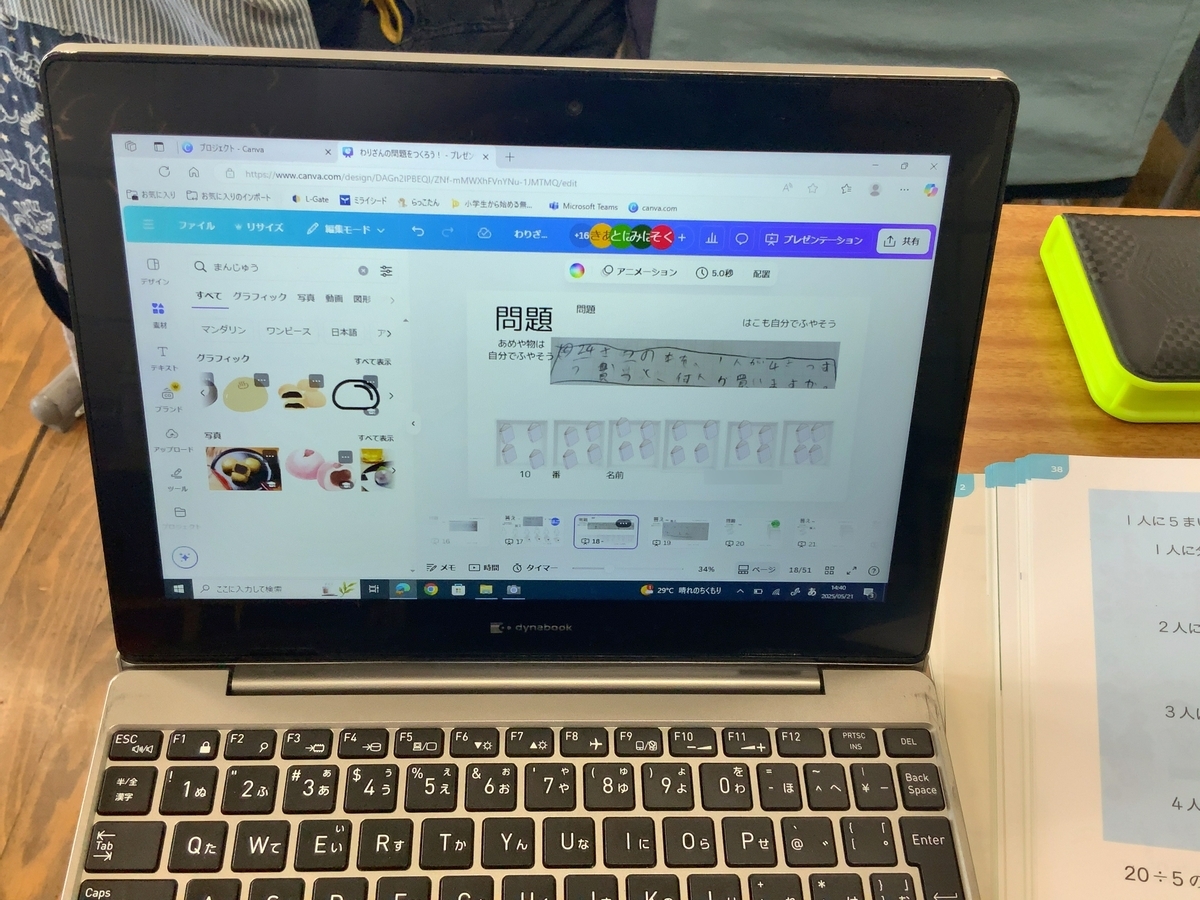

新井先生がCanvaであらかじめ準備していた、「わりざんの問題をつくろう!」というプレゼンテーションを開きます。このプレゼンテーションはクラス全員で共有されています。一人1ページずつ使うようになっているので、自分のページに撮影した問題の写真を挿入します。

ページに挿入した自分が作った問題の下に、Canvaの素材を使ってわかりやすいヒントを作っていきます。子どもたちは、本、クッキー、折り紙、おまんじゅうなどいろいろなものを分ける問題を作っているので、Canvaの「素材」で自分が作った問題に合う画像素材を検索をして使っていました。

子どもたちは、Canvaの画像素材をページに挿入します。挿入された本やクッキーなどの画像素材を、ドラッグして4つの箱に分けたり、4人に分けたりしていきます。こうしてCanva上で画像素材を操作する活動が、わり算の導入のところで具体物を実際に動かして考える方法と同じで、復習になっていたと思います。

こうした活動は、紙などを使ってすると準備も大変ですが、デジタル素材を使うことで簡単に擬似的に体験することができます。

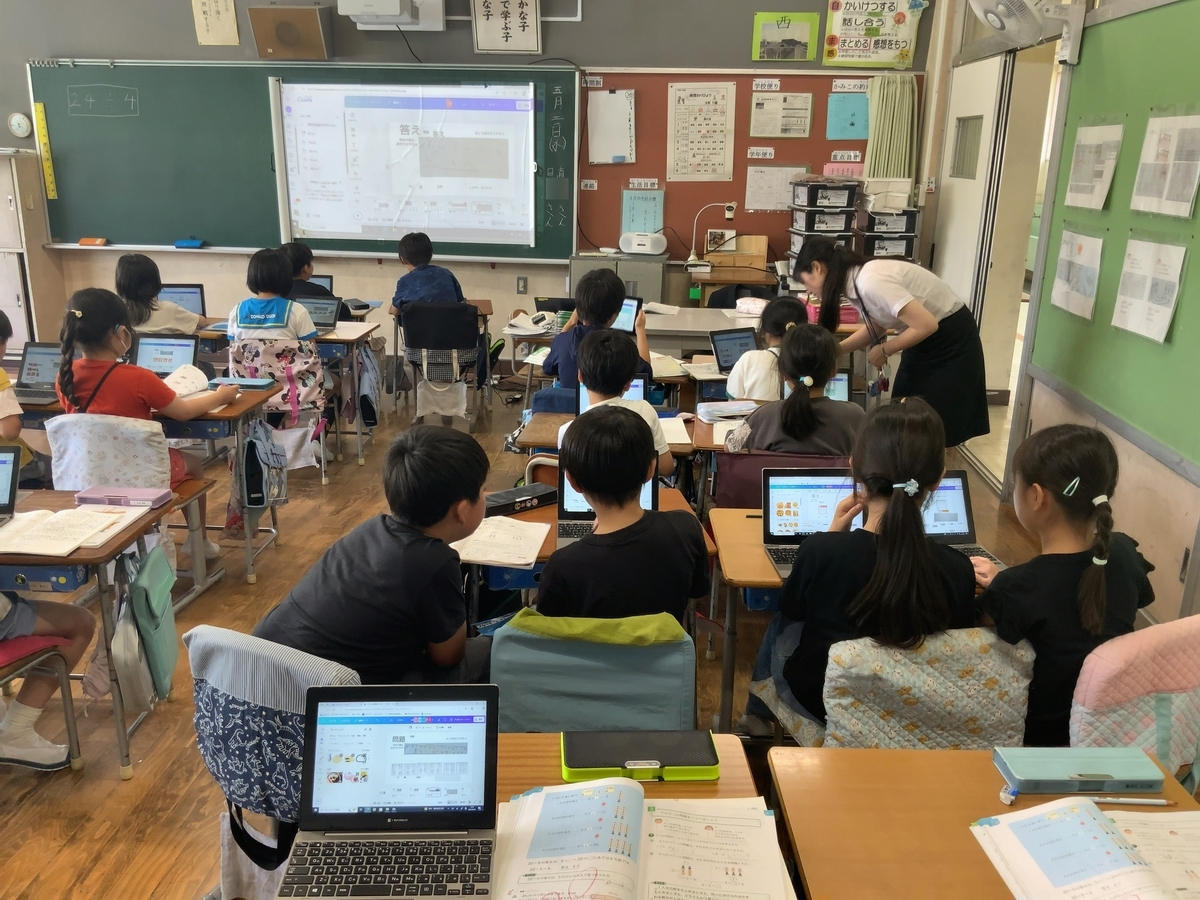

「24÷4」の式になる問題とヒントをCanvaで作っていく活動に入ると、子どもたちがみんな自分のペースで自分の課題に取り組んでいきます。新井先生は教室を回って子どもたちの様子を見ながらサポートしていきます。

一人で黙々と問題作りを進めている子もいれば、ページを増やして2つめの問題を新しく作り始める子もいます。友達同士で問題を見せ合ったり、わからないところを質問している子どももいました。子どもたち一人ひとりが自分で「いまやること」を自分で決めて取り組んでいるように思いました。

授業時間が残り15分くらいになったところで、新井先生は「残り時間はあと少しですが、ここからは2つのコースがあります。問題をもっと作るコースと、友達の問題を解くコースです。たくさんやって、わり算マスターになってください」と伝えます。

このとき、「友達に教える、っていうコースもいい?」と質問する子がいて、新井先生は「もちろん、いいよ!」と答えていました。こうしたやりとりから、子どもたちがこの授業にいろいろな学び方の選択肢があるのだと考えていることがわかる気がしました。

新井先生のように、授業の中盤から終盤にかけて、この授業で目指すところを再確認するのは大事だと思います。

45分間の授業のなかで、新井先生が授業の目標や活動することを伝える時間、子どもたちが自由に学ぶ時間、さらに途中で新井先生が目標や学んだことを再確認する時間、それぞれがあることがいいなと思いました。

授業の最後に、Canvaをスライドショーモードにして、子どもたちが作った問題とヒントのページをスクリーンに映しながら、等分除と包含除の違いを確認していきます。子どもたちの作った等分除と包含除の問題を比較しながら、「24÷4で式は同じだけど、わり方が違いますね。みんなが作ってくれたヒントの絵も違いますね」と比較しながら確認していきました。

子どもたちは、クラスのみんなが自分で作った問題だからこそ楽しんで真剣に見ている感じがしました。たくさんの問題を見ることで、同じ式になるけど問題が違う、ということに気づけるのではないかと思います。

アナログでノートとタブレットPCの両方を使って問題を作ることで、できた問題を共有して教科書だけよりも多くの問題に触れられる授業だったと思います。

「校内研修レポート」に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)