2025年5月12日に神奈川県立上鶴間高等学校を訪問し、相馬臣彦 先生が担当する3年生の「情報の表現と管理」の授業を参観させていただきました。授業の最初にタイピング練習をしてから、「デジタルサイネージを作ろう」というプロジェクトに取り組みます。

最初に相馬先生は、このプロジェクト「デジタルサイネージを作ろう」の依頼主として柴田功 校長先生からの動画メッセージを再生します。柴田校長先生は動画の中で「上鶴間高校の職員玄関のところにある縦型の大型モニターに学校の様子がわかる縦型のデジタルサイネージを作ってほしい」「学校外で上鶴間高校のことを知ってもらうために、学校のPRになるようにもしてほしい」「生徒の目線で作ってほしい」ということを伝えていました。

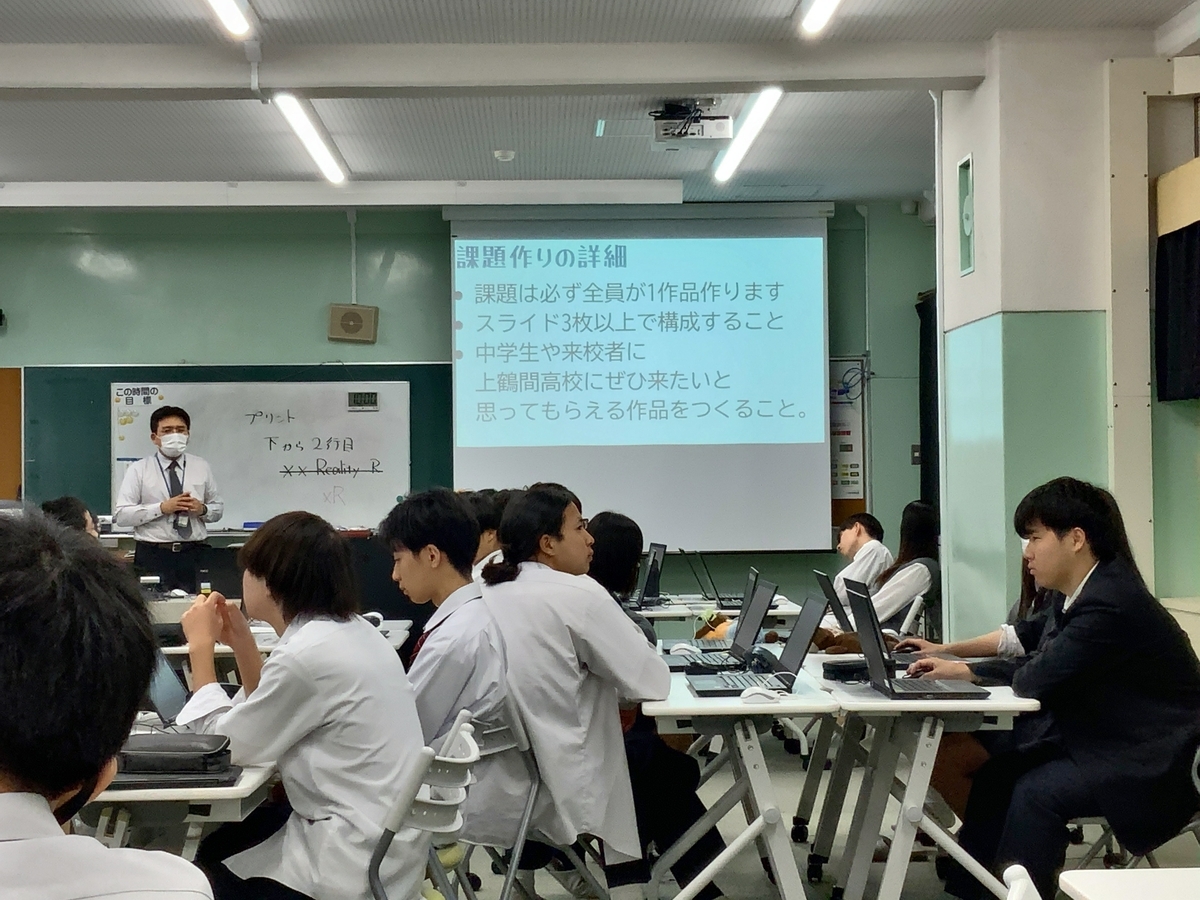

生徒たちは、全4回の授業を使って、デジタルサイネージを完成させます。相馬先生は「一人1作品ずつスライド3枚以上で構成すること」と「中学生や来校者に“上鶴間高校にぜひ来たい”と思ってもらえる作品にすること」と生徒たちにデジタルサイネージ作りの詳細を伝えます。

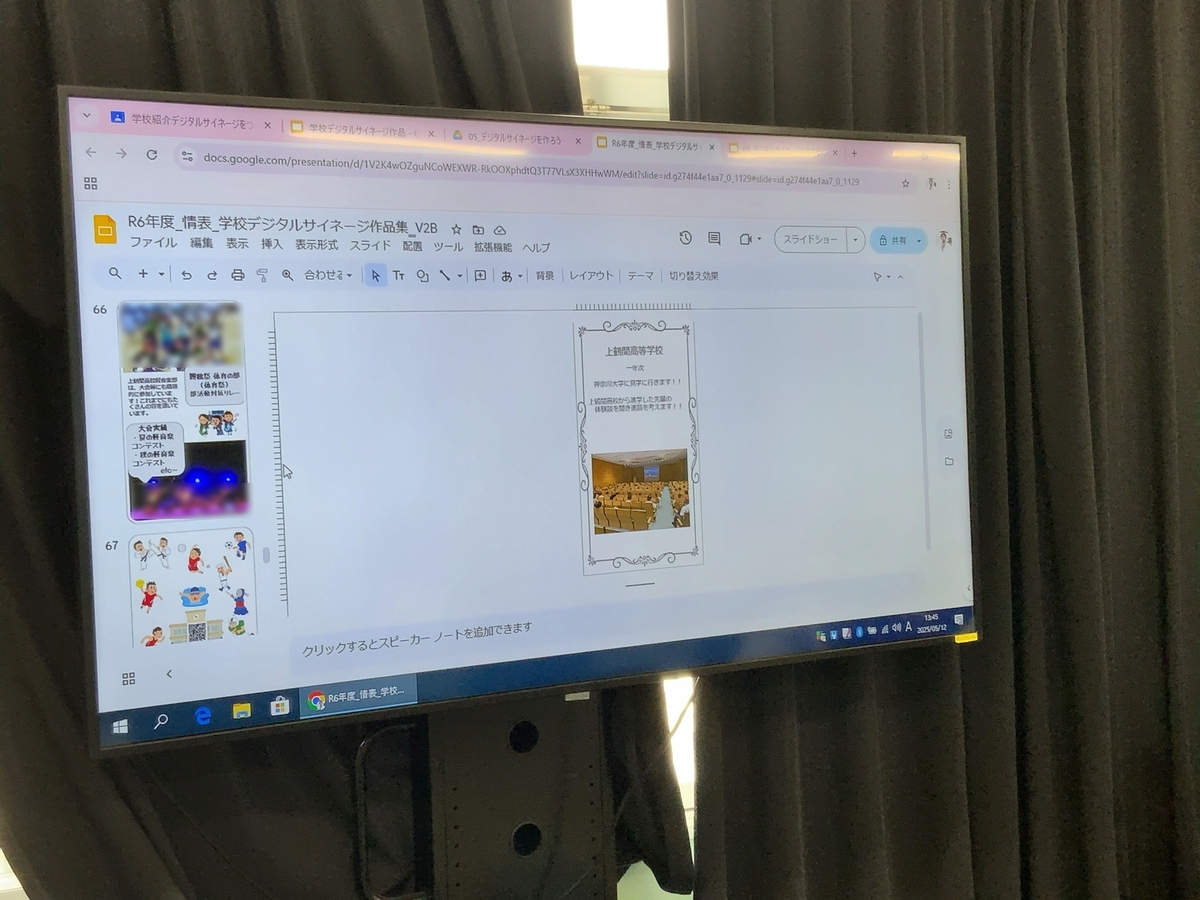

デジタルサイネージは、Googleスライドで作成するので、スライドサイズを縦長に設定したテンプレートファイルがGoogleクラスルームで配布されています。相馬先生は、昨年度に作られたデジタルサイネージをサンプルとして紹介します。

今回制作するデジタルサイネージでは、「大人の視点ではなく、みんなの視点で」というのがポイントになるので、生徒たちの思い出の写真をデジタルサイネージに使ってほしい、ということが相馬先生から生徒たちに伝えられます。

上鶴間高校では、普段は授業中にスマートフォンを使うことができませんが、「デジタルサイネージに使いたい写真を選ぶために、今日に限りスマホを使うのをOKします」と相馬先生が言っていました。生徒たちはスマホを取り出して、高校生活のさまざまな場面が記録されている写真をカメラロールで見ていきます。グループでみんなで写真を見せ合いながらデジタルサイネージのアイデアを考えていきます。生徒たちのスマホにGoogleクラスルームとGoogleスライドのアプリをインストールすれば、スマホのカメラロールから写真をGoogleスライドに簡単に入れることができます。

スマートフォンのカメラロールから素材を選んでいる生徒たちの様子を見ていて、高校生にとってのスマートフォンが日々一緒に持ち歩くものであり、さまざまな場面を記録するメディアであり、それを保存しておくストレージであるのだということを感じました。

No.4に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)