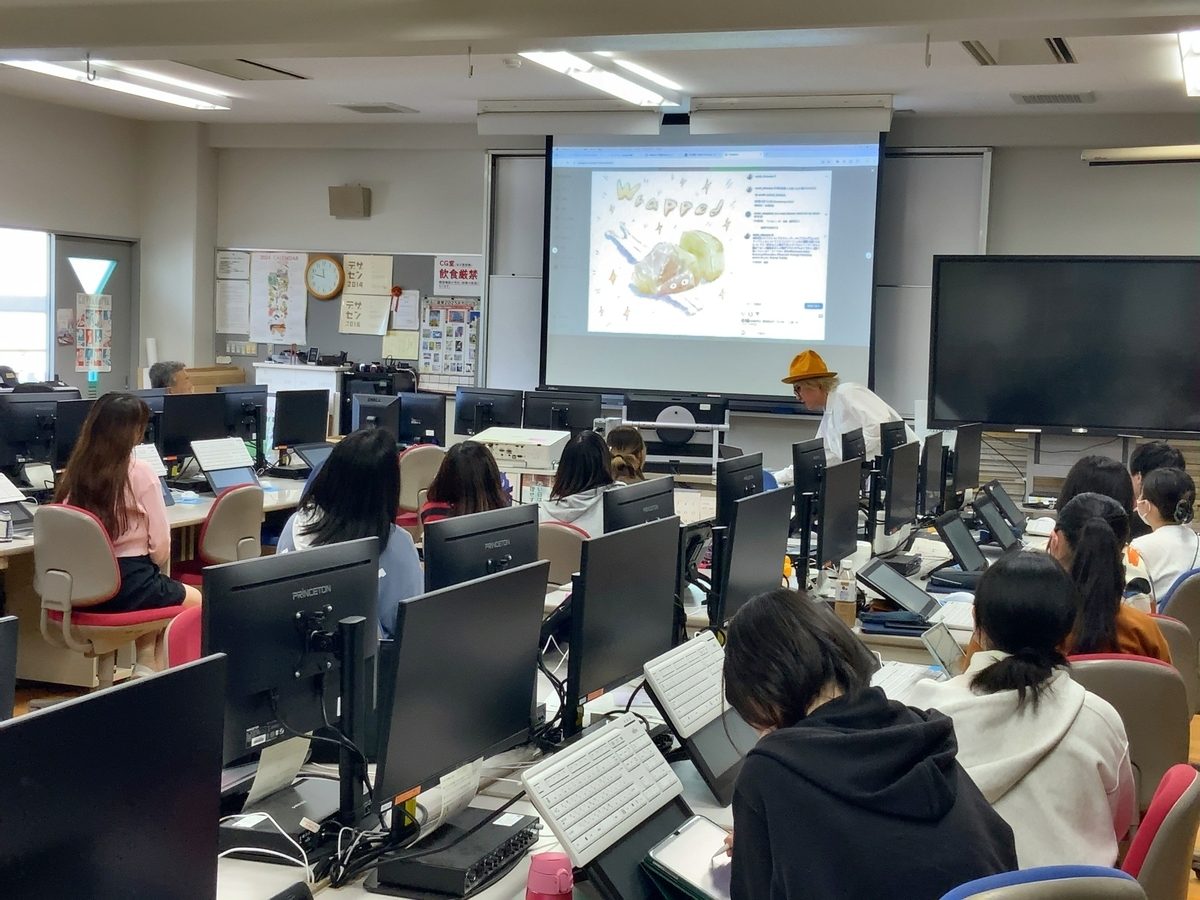

2025年5月29日に宮城県宮城野高等学校を訪問し、ビジュアルデザインを専攻している美術科の2年生と3年生を対象とした「キャラクター概論」の授業を参観させていただきました。イラストレーター・キャラクターデザイナーとして活躍している北沢直樹 先生が講師を務めた授業の後半では、先生や生徒たちとの質疑応答の時間がとられました。教室で出た質問と、北沢先生の回答をまとめてみました。

― お寿司からのイメージの展開、発想がおもしろかったです。普段、どんな視点で物を見ることを意識していますか?

北沢先生: クリエイティブなことがたくさん入った、いろんな引き出しを作ることです。いろいろなものを見て、参考にするものを集めていきます。自分の好きなもの、作家、シリーズを集めていきます(逆に、嫌いなものも)。僕は「OH!スーパーミルクチャン」とか「ビックリマン」とか「コロコロコミック」が好きでした。そうしてリファレンスとして集めたものから、このあたりを参考にして描こうかな、と思います。リファレンスを真似るのではなく、参考にする。

あと、どんどん調べることも大事です。好きなアニメを見て、「あ、この絵は漫画っぽいけど、アニメっぽい作りになってるな」と思ったり。どんなスタッフが作っているのかを調べたり。

僕は妖怪が好きなんですけど、「ゲゲゲの鬼太郎」の作者の水木しげる先生は、鳥山石燕という画家から影響を受けてるな、とか。ルーツを調べると、好きなものがどうしてそうなっているかがわかってくるんです。これが大事だと思います。

ここでの「いろんな引き出しを作ること」という北沢先生の言葉が印象深かったです。いろいろなものを見て、参考にできるものを引き出しにどんどん入れていくという作業は、学校で他の教科の勉強をする時間、友達と話したり遊んだりする時間などを、イラストを描くことにすべて繋げられるということだと思いました。

― イラストの色がかわいいと思いました。色を使うときに意識していることはありますか?

北沢先生: 原色気味の色を使うようにしています。それは、見てきたものが原色系が多いからかもしれないです。メキシコに3歳から6歳まで住んでいて、そこでの原体験も原色だったかもしれません。カラフルなものが好きで、使いたいし、使うようにしています。

自分で描いて気に入った色はコピペして何度も使うようにしています。だから、だんだんその色ばっかりになっていきます。使ったら怖いような色使いもどんどん試します。

あと、印刷したときにきれいに出た色はとっておくようにしていますね。

「気に入った色はコピペして何度も使う」「印刷したときにきれいに出た色はとっておく」というところ、デジタルを使った制作では基本なのかもしれないですけど、とても大事だなと思いました。

― 自分の好きな絵と、他人から評価される絵が合ってない、ということはありますか?

北沢先生:全然あります。コンペのときも、自分では良いと思った方が選ばれないこともあります。仕事を発注している相手の求めていることだから、仕事としてはそれでもいいと思っています。

でも、他の人が良いなと思うものと、自分が良いなと思うものはだんだん寄ってくると思います。みんなが良いと言っている部分を受け入れていくのも大事だと思います。

ずっとイラストを描いていると、絵柄は変わっていきます。自分で残したいところは残してみるといいと思います。

この質問についての回答にある「他の人が良いなと思うものと、自分が良いなと思うものはだんだん寄ってくる」「みんなが良いと言っている部分を受け入れていくのも大事」という言葉は、イラストレーター・キャラクターデザイナーとしてキャリアを積んできた北沢先生だからこそのもので、とても印象的でした。

― 自分の作ったものを多くの人に見てもらうためのSNSの使い方は?

北沢先生:今はSNSですよね。キャラクターを作って、そこで終わりではもったいないです。発信することは大事です。そして、発信を続けることが大事。

僕はイラストレーターだけど、SNSで広げるために動画も作ります。Adobe Expressで簡単に無料で作れるし。

北沢先生は、SNSでも積極的に発信をしています。この日の授業でも、生徒たちに自分のInstagramの投稿からキャラクターを見せることもありました。SNSが自身のポートフォリオにもなっているのだと実感をしました。

No.3に続きます。

blog.ict-in-education.jp

(為田)